著者 江國香織

──素直にいえば、恋をしたり信じあったりするのは無謀なことだと思います。どう考えたって蛮勇です。それでもそれをやってしまう、たくさんの向こう見ずな人々に、この本を読んでいただけたらうれしいです。

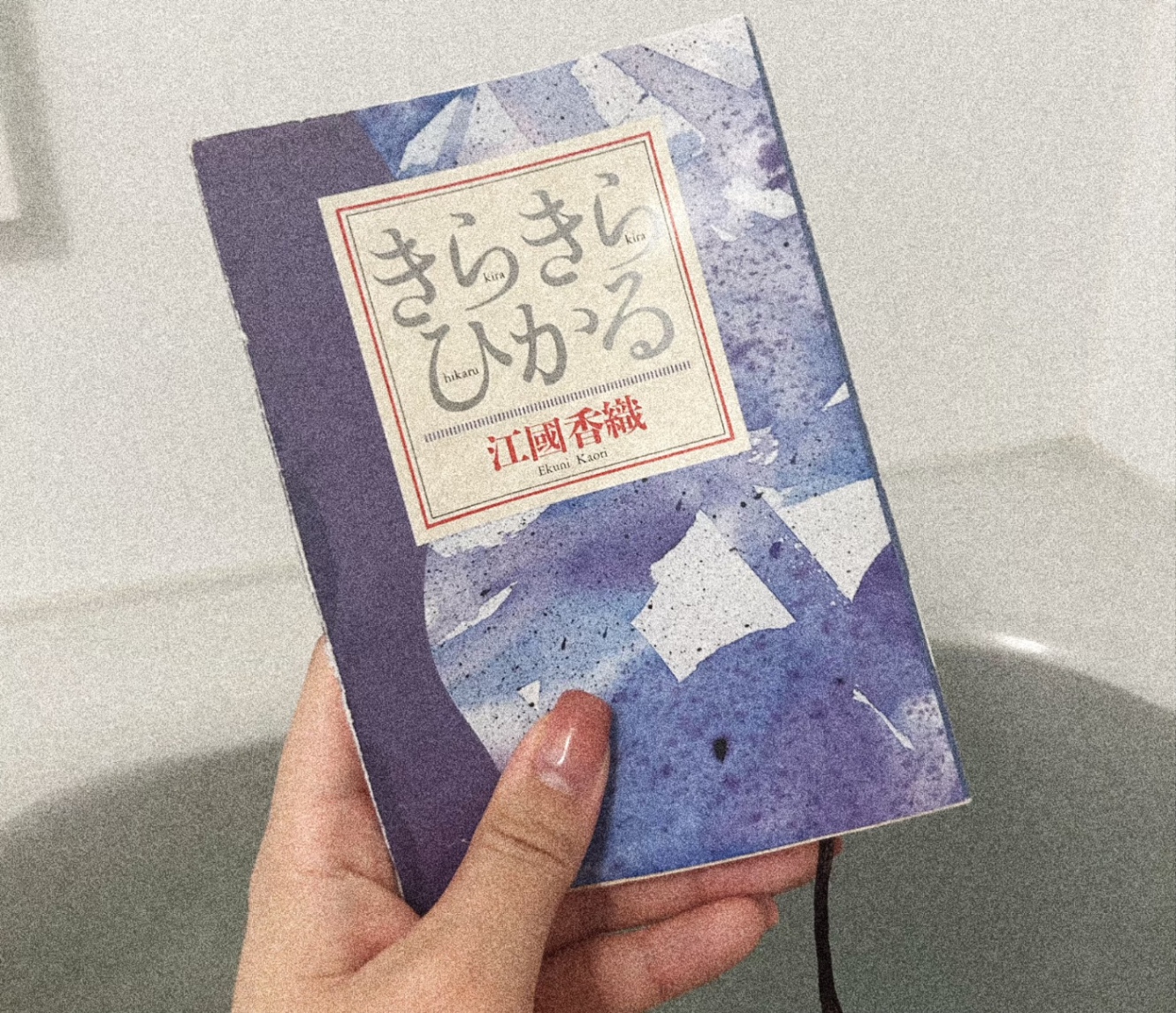

この本はいくつか積んでいた本のうちのひとつ、所謂“積ん読”していた本である。いつ買ったのかすら覚えていない。ただ、Xか何かで江國香織さんの言葉を偶然見て、ああすごく自分好みだなと思って買ったことは覚えている。そして何年越しかにいまさらこの本を開いて、実感する。江國香織さんの文章は、わたしによく馴染むのだ。それから、すごく思う。こういう温度感と雰囲気の、やさしくて切なくて刹那的で、雨音の聞こえる部屋の寝台に寝そべってレースカーテン越しの曇りぞらのひかりが肌に乗るような、おもてはやわらかいのに内面が固いというか、ときおりとげの痛みを感じるというか、わたしは真にこういう話が書きたいのだ。あたたかくて苦い話に、どうしようもなく憧憬を憶える。

読み終えたのは、長風呂をしていたときだった。なんとなく、ぬるま湯の中で読み終えたかったのだ。これはそういう小説だった。

本作品のあらすじは以下である。

『私たちは十日前に結婚した。しかし、私たちの結婚について説明するのは、おそろしくやっかいである――。笑子はアル中、睦月はホモで恋人あり。そんな二人は全てを許し合って結婚した、筈だったのだが……。セックスレスの奇妙な夫婦関係から浮かび上る誠実、友情、そして恋愛とは? 傷つき傷つけられながらも、愛することを止められない全ての人々に贈る、純度100%の恋愛小説。』

この作品が、令和の今でなく30年前に書かれた作品であるというのだから驚きである。

作中の表現では上記の通り男性同士の恋愛関係のことをホモと称しているけれども、差別的に使用されてきた歴史のある言葉であるためわたしは敢えてゲイと表記する。「きらきらひかる」はアルコール中毒者の笑子と、内科医で紺という幼馴染の男性と付き合っているゲイの睦月の結婚生活についての短編集である。セックスどころか、キスも手をつなぐこともしないけれどふたりはお見合いを経て結婚し、周囲から向けられ続ける耐え難い期待や息苦しい世間の常識、相容れない価値観について問われながらお互いを許容して生きている。

これがもう……たまらなくよかった。何が良かったのかを具体的に述べるのは少々むつかしい。空気感とか、登場人物同士の会話とか、ありふれているのに特別な彼らの生き方や、笑子と睦月の生活にある習慣とか、ちいさなやりとりのどれもがとにかくいとおしかった。特にわたしは笑子が好きで、植物にお酒や紅茶をあげたりすることが果たしてただしいのかわからないけれども、笑子は悪意なく善意で、彼女の性質としてそういう水やりをするのだ。部屋に飾っている絵画相手に歌を歌ってやったり、屋台で捕まえてきた金魚を浴槽で泳がせて端から端までゆくタイムを計ったり、感情を抑えきれなくなったらいろんなものを泣いて投げたり、彼女はとにかくユニークで、唯一無二だった。不器用で、作中に出てくる樫部さんの台詞を借りるならとてもすなおで、彼女のそういった一挙一動に見惚れた。ゲイの睦月が、笑子と結婚した理由をすこしだけ察することができるくらいに。

また、笑子は作中の表現から察するに躁鬱なのだが、なんというか、「きらきらひかる」は鬱病の人間とその人間のそばに居る人間の描写の解像度が高いな、と思わされた。わたしは大学生の中盤あたりから母が鬱病になった経験があるのだけれども、江國香織さんは当事者の感じる心中を淡々と、それでいて適切に書いている。適切にというのは、大仰にかなしんだりつらくなったり怒りを感じたりだとか、そういう、わざとらしく鬱病を悲劇的に思わせるような過剰な描写はしていないという意味だ。文章のひとつひとつはシンプルなのに、嗚呼わかる、こういう感情になるんだよな、と思わされる。鬱状態の笑子に寄り添う睦月の心情を読みながら、わたしはうつ状態の母のそばで母の気分に引き摺られながら飼っていたうさぎを撫でて過ごしていた就活の日々を思い出していた。

笑子は睦月の恋人である紺を嫌うどころか好いていて、「紺くんの話をして」と都度都度睦月にねだる。紺が家にやってきたら、カリフォルニアオレンジのジュースだって手作りしてやる。笑子にとって、睦月に恋人がいることは然したる問題でない。むしろ、睦月の在り方として受け入れている。それなのに笑子と睦月の生活は、ふたりが思い描いていたようにうまくはいかない。ふたりはいまの生活のままでいたいし、お互いがお互いのままでいたい──睦月は紺という男性の恋人がいるままで、笑子はこどもなど産みたくない──のに、両親や友人がそれをゆるさない。子供ができたら解決する、とばかり周囲は言う。まるで子供それ自体が、夫婦を幸福にする万能の道具だと信じているみたいに! このままでいいと思えた結婚生活のはずなのに、何気ない会話や喧嘩をきっかけに暗い雲が頭上にやってきて後ろめたさがふたりを何度も刺す。「僕は何もしてあげられないんだよ」ゲイである睦月が笑子に放ったこのセリフに、そんなの言っちゃったらずるいだろ、と眉根を寄せたくなったのはわたしが女性という立場だからだろうか。物語の終盤で、笑子が「睦月と紺の精子を混ぜて体外受精して子供ができたら、みんなの子供になる」と考えたのは突拍子のように思えてどこか必然であるような気もした。笑子にとってのしあわせはそこに在って、たとえその理想がどれほど常識外れでとんでもなくたって、そう在れたら確かに幸福なのだろうと思わされるに足る葛藤が彼女のこころにはあふれていたのだ。つくづく、幸福とはこうもままならない、と考えさせられる。性欲を伴わなくとも相手を愛おしく想っていることは確かなのに、その証明がむつかしい。本人らがよくたって、関係のない周りが幸福の在り方を咎めてくる。そしてこういった事例は今も昔も変わらずあって、その現実に空しくなった。すこしずつ、世の中が変わっていったらいいのになと祈りながら本を閉じた。

わたしには、笑子と睦月と紺の関係がうらやましくて仕方なかった。こういう生き方ができたならいいのに、と冷め始めた湯船に浸かりながら想像をした。

どういう結末に落ち着くのだろうと疑問に思っていたのだが、いざ読んでみればなるほどな、と納得する結末ではあった。映画化もされているそうだが、見ないことにした。この読後感の感覚を、忘れないでいたかった。