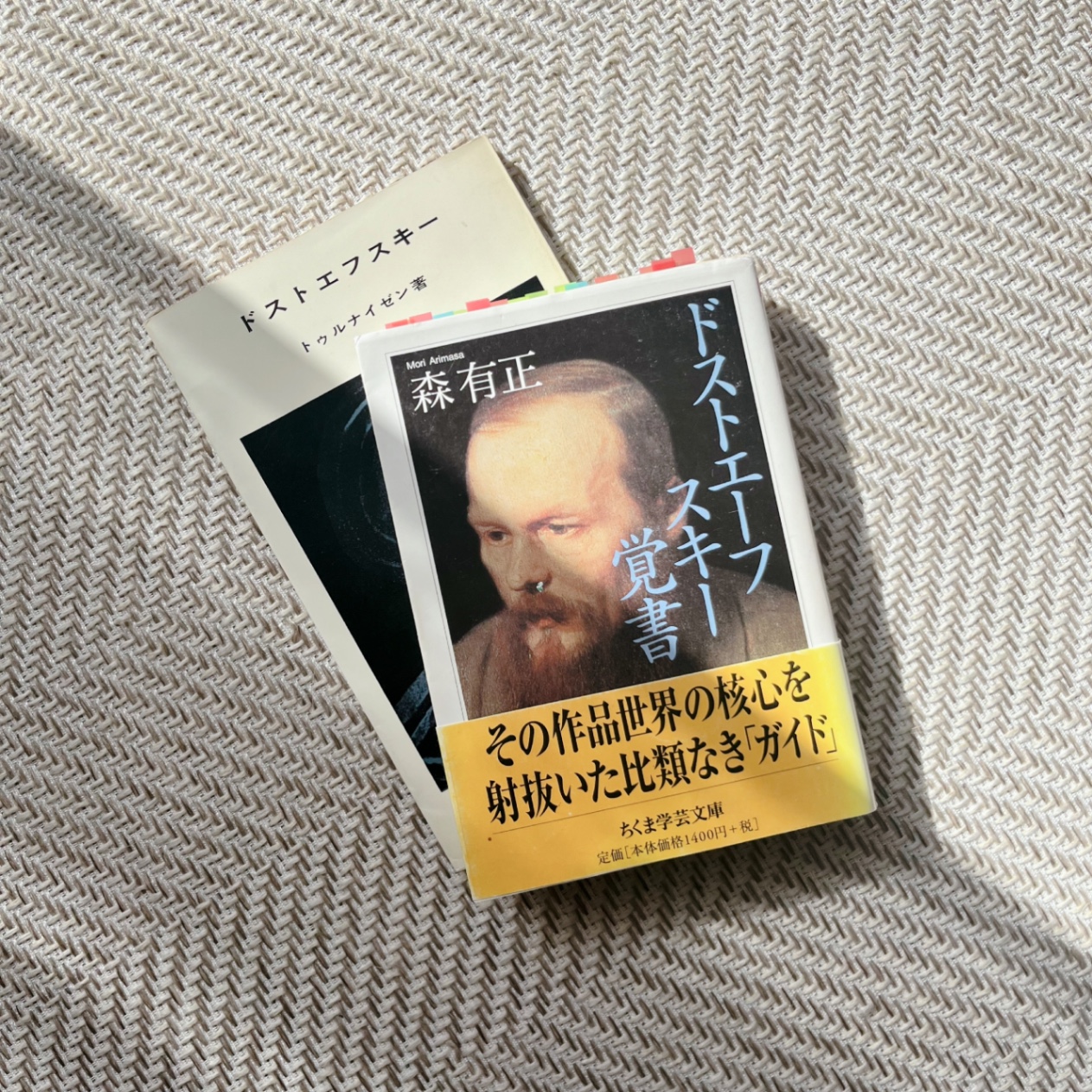

森有正『ドストエーフスキー覚書 (ちくま学芸文庫)』、「Ⅲ スタヴローギンの精神像」より、素晴らしかったところの引用です。

長いけれど、本当に深い解釈で感動したので、『悪霊』本編とあわせてご覧ください。

p.78 三年間の西欧旅行から帰ってきたスタヴローギンの容貌の変化について

スタヴローギンの容貌のこの変化は、観念への全精神の集中をすでに経過した後の、第三の段階への新しい、しかし絶望的な発展へのおぼつかない期待を意味するものではないであろうか。スタヴローギンは、情欲の荒れ狂う第一段階を経過して、対象を見る第二の段階、それが観念の膨大な体系であろうと、あるいは異国の原始的なパノラマ的風物景観であろうと、なんらかの対象を眺める段階を経過し、すでにすべてを味い尽し、眺め尽した精神が、内から湧き出してやまぬ底なき倦怠、空虚と自己分裂とを止揚しようとして生の統一へ向って飛躍しようとしつつ、しかもその無力を絶望的に、自嘲的に、自覚しつつある段階にあるのではないであろうか。

「底なき倦怠」が、まず第一のキーワードである。他所に「手のつけようのない、生に対する倦怠」「そこから脱出しようとする絶望的な行為が鈍重な沼の水面に波瀾を起しては再びその無気味な平静のなかに呑みこまれてゆくように消えてゆく」と書いてあり、これこそ『悪霊』のあらすじだよなと思った。五人組云々やネチャーエフ事件は大切なモチーフだけど、それよりまずスタヴローギンの内面の苦しみについて考えなくてはならないと思う。

p.79 『悪霊』における最大の問い

…かれにおいて、何故に情欲と思索との徹底的追求が人格的生命の崩壊を引き起こすのであろうか[…]人間の本性の要求をどこまでも追求することが何故に本性の完成とならずにその破壊となるのであろうか。

これは他のドストエフスキー作品にも通ずる問いだ。どうしてスタヴローギンは破滅しなければならなかったか。

p.80 上記の問いの展開、次の問い

人間の情欲も思索も単なる動物的、盲目的、自然的な機械的作用ではない。それが不生産性と空虚と自己矛盾と分裂とに終るのは[…]それらの人間の作用に常に働く精神的意味的方向性が歪曲され、転倒されているからにほからない。人間はその情欲と思索とにおいて、常になんらかの精神的意味を追求してやまないのである。しかるに正しい内的意味と方向とは、人間存在の閉鎖された孤立態からはけっして掘りだすことのできないものである[…]この意味性そのものは人間存在においてはそれがいかに歪曲されたものとなっても、けっして喪われることはない。しからばその本質はなんであろうか。

答えは「スタヴローギンの告白」にある。

p.86 スタヴローギンとチーホンの対面について

ドストエーフスキーは、ここに、かれの作における劇的構成の中核をなす実存的相互解釈の典型を示している。チーホンとスタヴローギンとは、相対した鏡面のように、互いの内的弁証法を映している。深い親和と反撥とが交錯する[…]自己の内面へ内面へと、外的拒否のもとに、無限に閉鎖したあげく、スタヴローギンの精神はその根源から正反対の心性に撞着し、ここに内面的相通が、ヤスパースのいわゆるコムニカチオンが成立したのである。自己の精神的子らを異る水準に遺棄したかれは、自己の底において普遍者との邂逅に達したのである[…]しかしここにスタヴローギンの到達しえない一点があった。「けれどチーホンは瞳をあげて、思念に溢れたしっかりした目つきでかれを眺めた。しかも同時に、ニコライが危く身慄いを怺えたほどの、思いがけない、謎のような表情がうかがわれたのである」。勝敗はすでに決していた。チーホンの弁証法はいっそう高次元に達していたのである。しかしそれはこちらの自己を冷たく棄て去る優越ではなく、その自己を包み、赦す種類のものであった。

赦しが、スタヴローギンが認められなかったものであり、それが彼を破滅させることになる。

p.89 スタヴローギンが自分の幻覚を語るシーンについて

ここにドストエーフスキーはスタヴローギンの人格の内面的分裂を啓示する。人間を根柢から動かす超人間的なもの、しかもそれは人間と一心同体である。パスカルの言った人間の自己超越、内的矛盾的関係。それは人間の他の主体に対する外的関係と相応ずる形態を示す。それは悪魔の問題であり、神の問題である。と同時に内面的実存の問題である。スタヴローギンは内側に観念の追究を極めて、ある一つの個体的なものに達した。それはすでにパスカルの道であり、またキェルケゴールの辿る道である。それはラスコーリニコフの過程の究極でもある。後者の実存的イデアリスムはここに神秘主義となる。内的なものと外的なもの、内在的なものと超越的なもの、そのいずれに現実性を賦与するか。チーホンとスタヴローギンとのいわば外面的関係、横の関係に対して、ここに内面的関係、縦の関係が成立している[…]しかしここに今一つの事態が見いだされる。それは内的実存の道のはてに在る、自己と一体の、この個体的なものは、スタヴローギンにあっては合法的信仰に依存するのに対し、チーホンにあっては非合法的に成立しているという相違、本質的な相違である。ここで非合法的な、矛盾的な、神信仰がその姿を現す[…]十字架は恥である[…]スタヴローギンは恥、外面的恥ではない、内面的な、実存的な恥、それをなによりもおそれたであろう。あらゆる自己否定を超える、他者による否定[…]これは、人間として耐えられぬ底のものである。人は全力を尽してそれを避けようとする[…]この、逃れようとする希望の砕かれる時、そこにニヒリズムが成立する[…]これはある意味で人間を超えることである[…]ニヒリズムに陥りつつ、死なずに生きることは、すでに人間として生きることではない。個体としての悪魔が現れるのはこの時である[…]あらゆる価値に絶望した人間は、裸の存在そのものとなりつつ、これらの新しい情念に養われて生きる。それはマイナスの方向に、否定的に、新しく価値を設定しつつ生きることである。故にそれは否定的でありながらも、なお人間として水平の方向である[…]しかるにチーホンの道はこの水平線を切断する垂直線、人間としての否定の道をもさらに否定する恥の道、十字架の道であった[…]反対の方角に価値を設定するのではなく、裸形の存在そのものを挙げて他の意志に委ねることである[…]垂直線が水平線と交る点はただ一点であり、人間存在は自己の存在性をいわば喪失して、垂直線の一点と変貌する。スタヴローギンとチーホンとの対決は、この一点において、行われる。ここに真の、絶対の、現実が成立する。

スタヴローギンとチーホンの対決、この小説の一番肝心なところ。告白の内容以前に、スタヴローギンとチーホンの邂逅がクライマックスだ。

p.94 いよいよ「スタヴローギンの告白」が提出される

この記録の根本思想は、偽りならぬおそろしい自己刑罰の要求である[…]スタヴローギンという人の本質が啓示される。それは痛む人、苦痛の人ということである[…]この苦痛はスタヴローギンの、実在するものとの邂逅、しかもそれへの絶望を意味する[…]ドストエーフスキーは、かの水平線と垂直線との交点を、具体的に、この苦痛のなかにおくのである。この苦痛から、真の十字架の道、愛の道、博大な赦しと肯定の道と否定の道、虚無の道、憎悪の道とが、反対の方向に放射するのである。しかし、スタヴローギンの道は後者に通じている[…]それは人類に対する自己の罪悪の告白、という宗教的形式を採りつつ、内実においては、十字架において自己の罪を負う柔和な性格のものではなく、その十字架の形式そのものの下に十字架の精神に反逆することであった[…]それは自己の罪に絶望する罪から罪の宥しに絶望する罪に進もうとすることである。

「罪の宥しに絶望する罪」とは、なんという表現だろう、本当に鋭すぎる。

p.97

スタヴローギンは、淫蕩のなかに、精神的脱出路を、絶望的に、しかも自覚的に求めつつあったのである。しかしこの追求を真面目な、ひたむきなものと解してはならぬ。それはあくまで「遊戯」の相のもとにおいてであった[…]ここでは慰戯の慰戯性が一つの方法にまで滲透しているのであって、そのニヒリズムは主体の内面までも支配しているのである。これこそ絶望の赤裸の形態であると言わなければならない。ここにかれの倦怠の本性があきらかになる[…]かれは遊戯を自由に支配しそれを超えている。かれの遊戯はパスカルの慰戯におけるような愛の構造を有してはいない[…]スタヴローギンの倦怠と遊戯、もしくは支配された情欲との間には超越的構造がないのである[…]そこには本来救いにいたるべきいかなるものも、本性的にも構造的にも、欠けているのである。

ここで森有正が、スタヴローギンを「この純粋な、優れた、あくまで虚偽を見抜かなければやまない人格」と評しているところが印象的だった。

p.99

スタヴローギンにあっては、この消滅すべき、支配さるべき情念を超えて今一つの高次の情念、むしろ一つの意志が現れる。それは情念を支配することそのことに関する快感である[…]それはいわば絶対的弁証法なのであって、主体の現実的な邂逅がそれを自己の内面に無限に展開するのである。スタヴローギンはチーホンといわばこの絶対の邂逅を行っているのである。

この高次の情念と呼ばれる超越的な情念、快感が、スタヴローギンを特別な人間にしている。ドストエフスキーの考えたこと、すごすぎる。

p.102 マトリョーシャ凌辱について

その本質は愛の計画的意識的破壊であり、しかもそれが愛を愛として理解する心に生ずるのである。優しい心そのものが自己を意識的に破壊して、無限の快感を味うのである[…]しかしこの少女への冒瀆はなんの内面的抵抗なしに行われたのではない。かれは予想しないほど強烈な抵抗に出あったのである[…]情熱が嫌悪を惹きおこすということ。この情熱がスタヴローギンのなかに激しい憐憫をひきおこした[…]このマトリョーシャとの邂逅においてかれは自己のなかに生じた新しいものを扼殺してしまった[…]この経過におけるスタヴローギンの内的持続の精妙な表現をみよ。それは不断の実存である。やがてそれは倦怠の水面下に吸い込まれた、あきあきした気分が、再び無気味な静寂のなかに支配するであろう。倦怠は停滞である。しかもこの停滞そのものにおいてかれの意志がもっとも激しく活動するのである。心臓がどきどきするほどの興奮、鋭い快感、激しい嫌悪の念、それがこの倦怠の内面を分けがたく構成しているのである。倦怠は他者の無の意識である。しかし他者の実在性は不断にこの倦怠を破ろうとする。それは自然的情念として不意に襲ってくる。そこでこの情念の征服を通じて主体は他者の実在性を克服して再び倦怠の停滞へと復帰する。この循環過程こそはスタヴローギンの奇怪な行為の秘密であり、さらに倦怠が自ら求めて行う遊戯ある。

こんなえげつない行為をせずにいられないことが、どんなに苦しいか。この倦怠から脱出しようと何度も試みるスタヴローギンが、どんな気持ちだったか。考えると胸が苦しくなる。私はスタヴローギンという哀れな人間が、好きなんだなと思う。

p.106 マトリョーシャ縊死におけるスタヴローギンの心理

この過程において、「堪らない」という感じがかれの心中に萌す[…]これはかれの意志の努力のまったく及ばないそこにある[…]かれはこれまでのかれではなかった。かれの魂の前には、「堪らない」実在が厳然とあった[…]彼の存在はこの実在する事実によって[…]はじめて意味そのものをもつにいたったのである[…]かれは幸不幸の問題、善悪の問題の彼岸に達したのである[…]「自分はあらゆる偏見から自由になることができるが、しかしこの自由を獲得したら、自分は破滅だ」[…]かれはすでに自分のなかに破滅を経験しつつあったのである。なんとなれば自分はすでに自分だけではなかったから、「堪らないこと」がかれの存在を破りつづけるのである。

p.110

かれはドイツのある旅館で黄金時代の夢を見た[…]その時かれは、なにものかが、ぐさと体を刺貫いたような気がしてベッドの上に身をおこした[…]かの堪らない事実はその姿を現した[…]かつてかれは、この事件の手記を印刷し、公表する目的をもって、故郷は再び戻ってきた。かれは今一度生に復帰しようとしたのである[…]かれの心に現れるマトリョーシャの姿はもはや遊戯ではなかった。それは実在であった。かれはこの事実を告白して、「みんなに顔を見られたい」と願う。もはや仮面ではない。だがこれは悔改めではない。それはたしかに真摯である。しかしかれは真摯を用いて心を軽くしようとしているのである。それはかれの訴える「最後の方法」なのである[…]ここに最大の罪と最大の善とが紙一重に結合して現れる。それは真摯なる態度における罪と懺悔との対決である[…]チーホンは赦しのみがスタヴローギンを救う道であることを知っている。しかしスタヴローギンがその相手を赦すことができなければならぬ[…]しかしついにチーホンはスタヴローギンの魂が破滅しているのを見抜く。

スタヴローギンの破滅において、次の一文がどうしても頭から離れない。

「いったいなににこの力を用いたらいいのだろう。これがついに分らなかった」

スタヴローギンがこんな風になってしまった原因のひとつであるスチェパン氏はあんな最後を迎えたのに……と悲しく、悔しく思う。救いを、赦しを認められないことに悲劇の一切があるとしても、それが宿命だったと思いたくない。スタヴローギンが倦怠とマトリョーシャの呪いから逃れようともがくことも、方法を違えてまた深みにはまっていくのも、すべてやるせなくて滑稽に見えるけれど、他にどんな選択肢があっただろう。

p.113

神なき人が、「永遠の憂悶」を植えつけられ、自己の力を浪費した末路がここに描かれている。その教えるところは人間そのものには救いがないということである。かれは自己に破滅しながら、しかもそこに実在的なものに邂逅しながら、ついに他に向って手をさしのべることをしなかったのである。

手をさしのべてくれよと心から思う。このやるせない物語を、どうにもならない破滅を、「堪らない」後味を、噛み締める。『悪霊』、本当にすごい小説だった。