私の母は、2002年8月12日に、1年半の闘病も虚しく、大腸がんで逝去した。まだ50代に入ったばかり、やりたいこともたくさんあっただろう。

癌が発覚してからの1年半、家族で散々に迷走し、藁にも縋る思いで様々な治療にも手を出した。

今でこそ大腸がんの薬物療法はより効果的なものが現われ、5年後生存率は桁違いに高くなった。

だが、今では保険治療になったガンマナイフも、当時は治験の段階で、一縷の望みにかけて奇跡を祈るしかなかった。

都合のいい奇跡は起きないし、望んだような形で努力は実らないし、今ある時間と関係を大切になければ、人は突然にいなくなってしまう。

それが母からの最後の教えになった。

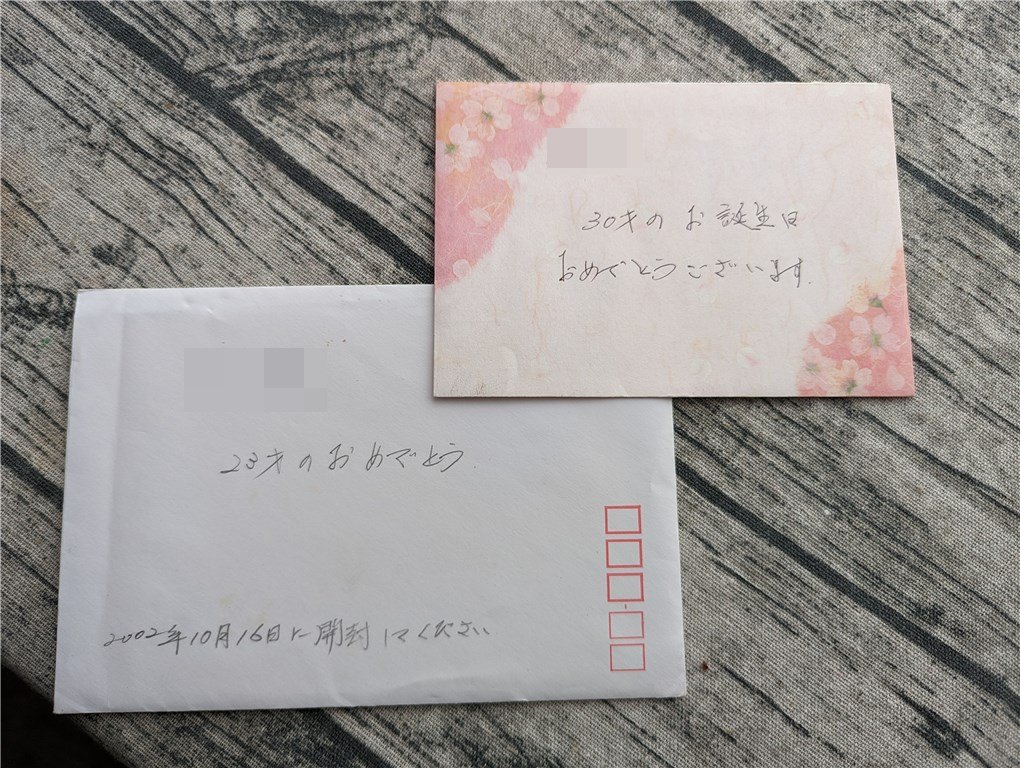

私の手元には2通の手紙が残っている。母の脳転移が見つかる直前、2002年5月22日に書かれたものだ。

2度の肝転移の再発と、だんだんままならなくなる身体に、おそらく死期を悟っていたのだと思う。

父が母の遺言で死の後まで記した闘病記では、父は最初の転移の時、翌年の春頃には母が逝くと覚悟したと書かれていた。

それでも、最後まで治療を諦めない私と弟には、「自分はどう足掻いてももうすぐ死ぬ」とは言えなかったのだろう。

その頃の私たちは、すでに成人していたものの、まだ無邪気に世界はやさしく、今日は明日の続きであると思って生きていた。

だから、治療を続ければずるずると5年生存を超え、母は生き延びるものだと思っていたのだ。

そんな5月の末に残された手紙は、死後におとずれるだろう直近の誕生日を祝う一通と、30歳の誕生日を祝う一通だ。

母の子育ては、私が30歳で終わっている。

女性特有の病気や、出産や閉経などの記録をしっかり残すように。

少しの不調を見過ごさず、きちんと病院にかかるように。

将来のパートナーと生きていくための、生き方の戒めと知恵。

そして、もしどうしようもなくなったら、無理にしがみ付かずに、親の元に帰っておいで。

おそらく、生きていたなら、私と伴走しながら教えたかったことが、2枚の便せんに綴られている。

未来の私に宛てながら、その隅には、手紙を書いた日にした喧嘩への謝罪が添えられていて、たった2枚の便せんの上で、母の心は現在と過去と未来が行ったり来たりしている。

自分の死後、母の知恵を、あるいは庇護を必要とするだろう娘に、どれほどの言葉が残せるか迷いながら。

そんな母は、もうどこにもいない。「声やビデオを遺すと、死を乗り越えられなくなる」という父の意向で、母の生前の姿を留めるのは写真だけだ。

人は突然にいなくなってしまう。

今伝えなかった言葉は、未来永劫、伝わらない言葉になる。

言えなかったも、言わなかったも、言い忘れたも、全部、相手からは「聞かなかった」言葉になってしまうのだ。

私は、母の生涯で、母に一度も面と向かって、産み育ててくれた感謝を告げていなかった。

伝わっていると思っていたし、おそらく伝わっていただろう。

でも、言葉にしたことはなく、言葉を尽くしたこともなく、彼女にそれを告げる機会は永遠に訪れない。

言葉と感謝を惜しむな。その日は、その時は、二度と来ない。

母が旅立って何年も経ってから胸に落ちた苦い教訓は、今も手紙と共に私の中で確かに彼女の愛を感じさせるのだ。