こんばんは。

今夜も静かな喫茶店を開店します。

今日から大寒。冷えますね。

温かい紅茶や、しょうがを入れた甘酒などもご用意しています。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしください。

*

わが家ではこの春から、少し暮らしかたが変わることになりそうです。

そのことについて、家族で何度も話しあう中で、それぞれが自分にとってゆずれないもの、手ばなさなければならないことを見つめる機会がありました。

同じ屋根の下で暮らし、困ったときにはもちろん助けあうけれど、人はやはり一人で生まれてきて、自分の道を歩いていくのだなあと感じることもありました。家族であっても、親が子どもの道を歩いたり、子どもが親の道を歩いたりすることは、できません。

*

学校から帰宅した小学6年生の長男が、すっかり小さくなったランドセルを背負ったまま、「お母さん、うちに詩集はある?」とたずねます。

学校の国語の時間、「好きな詩を選んで、感じたことを書く」という課題が出たのだそう。

けれど息子は、学校の図書室でしっくりくる詩を見つけることができず、先生に許可をもらって、宿題として持ち帰ってきたというのです。

私は詩の本棚から1冊の本を抜き出し、息子に手わたしました。

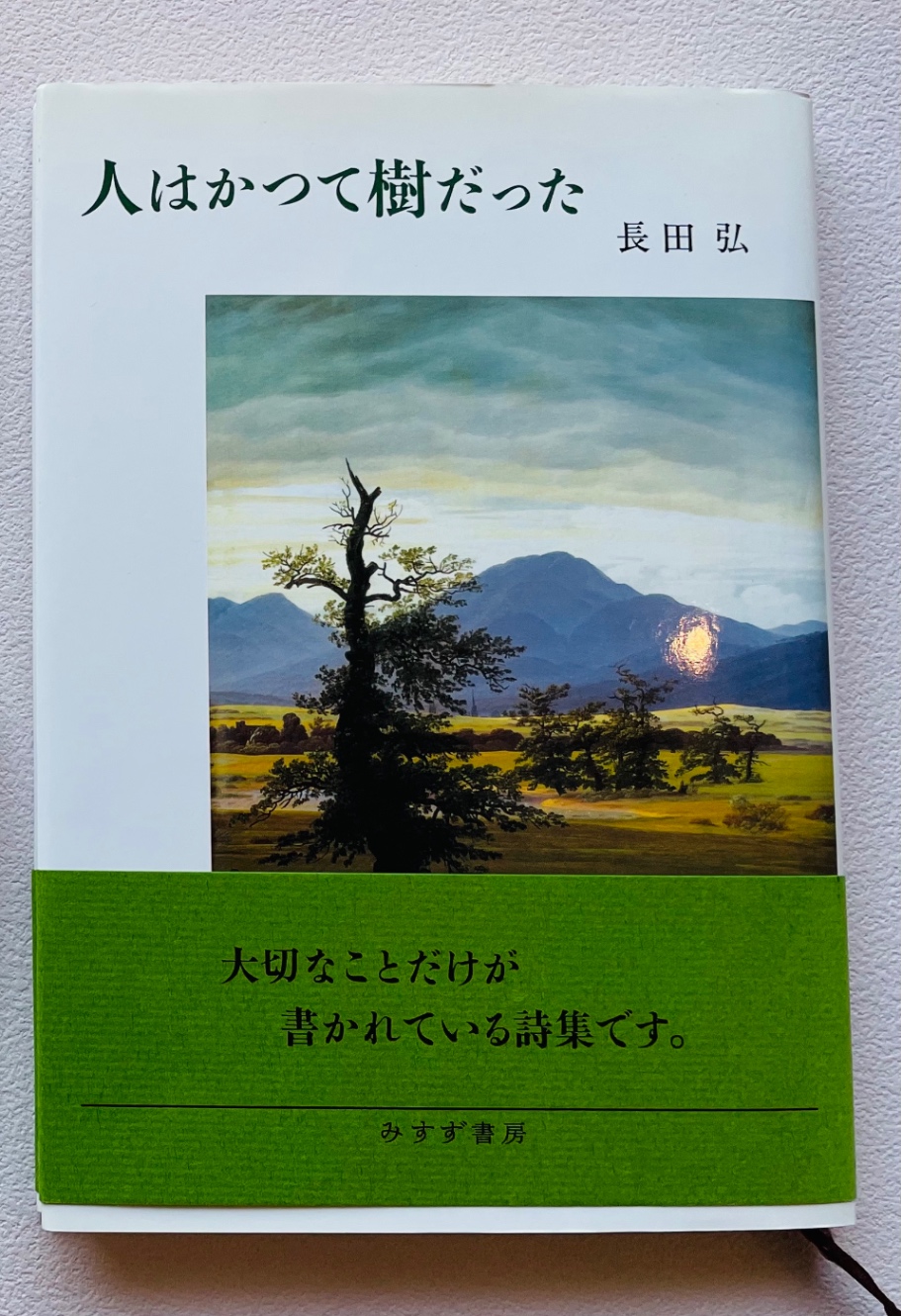

長田弘さんの『人はかつて樹だった』(みすず書房)という詩集です。

苦しいとき、悲しいとき、どこにも行き場がないような気がするとき、私のこころを何度も救ってくれた、宝物の本です。

この詩集の中に、「むかし、私たちは」という一編が収録されています。

「木は人のようにそこに立っていた」と語り出され、

「むかし、私たちは木だったのだ」としめくくられる、

力づよく豊かな言葉に満ちた詩です。

この詩の中に出てくる言葉をお借りして、私たち夫婦は息子の名前を決めました。

そのことを、長男に伝えるのははじめてです。

長男は驚きながら、黙ってページに目を落とし、「うん。この詩にする」と鉛筆を握って書き写しはじめました。

書き写した詩をしばらく眺めた後、「この詩には、世界が全部入っているような気がする」と息子は言いました。

「何だか、孤独を感じる」とも。

*

息子の話を聞きながら、私はふと、もう1冊の本のことを思い出していました。

メイ・サートンというアメリカの詩人が綴った『海辺の家』(みすず書房)という日記です。この本も、長きにわたり私の心を支えてくれています。

中に、こんな一節があります。

「孤独は長くつづいた愛のように、時とともに深まり、

たとえ、私の創造する力が衰えたときでも、私を裏切ることはないだろう。

なぜなら、孤独に向かって生きていくということは、

終局に向かって生きていく一つの道なのだから」

*

「孤独は敵ではないよ。一緒に歩いていく、友だちみたいなものなんだと思う」と私は息子に伝えました。

「孤独って、寂しさとは違うんだね」と息子は答えました。

会いたい人が、手を延ばせば届く場所にいなくなったら、誰だって寂しい。

でも、心の奥の深い泉のある場所まで降りていき、自分自身と出会うことができたら、その時間は豊かな孤独に変わる。

そんな会話を、ぽつぽつと交わしました。

私が、私自身の孤独を抱いて歩いてきたように、

息子もこれから、自分の孤独と出会い、格闘し、ときに傷つき、いずれ和解して、人生を共にしていくことになるのでしょう。

その道のりに寄り添ってくれる1冊の本を、彼の旅立ちの日には、そっと手わたしたいと思っています。

*

少し長い話になりました。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

あなたの行く道を、あたたかな言葉が照らしてくれるよう、いつも祈っています。

おやすみなさい。あたたかくして、どうぞよい夢を。

*

※『人はかつて樹だった』は絶版ですが、2024年2月まで、フェリシモさんで復刊プロジェクトを行なっているようです。