2020年から漫画の自主制作をやっている。今年から自宅で印刷して、製本して売るということをし始めた。アメリカに住んでいて、日本のような小ロット専門の同人向け印刷所があまりないのと、利用していたオンデマンド印刷所の品質がいまひとつ当てにならなかったからだ。

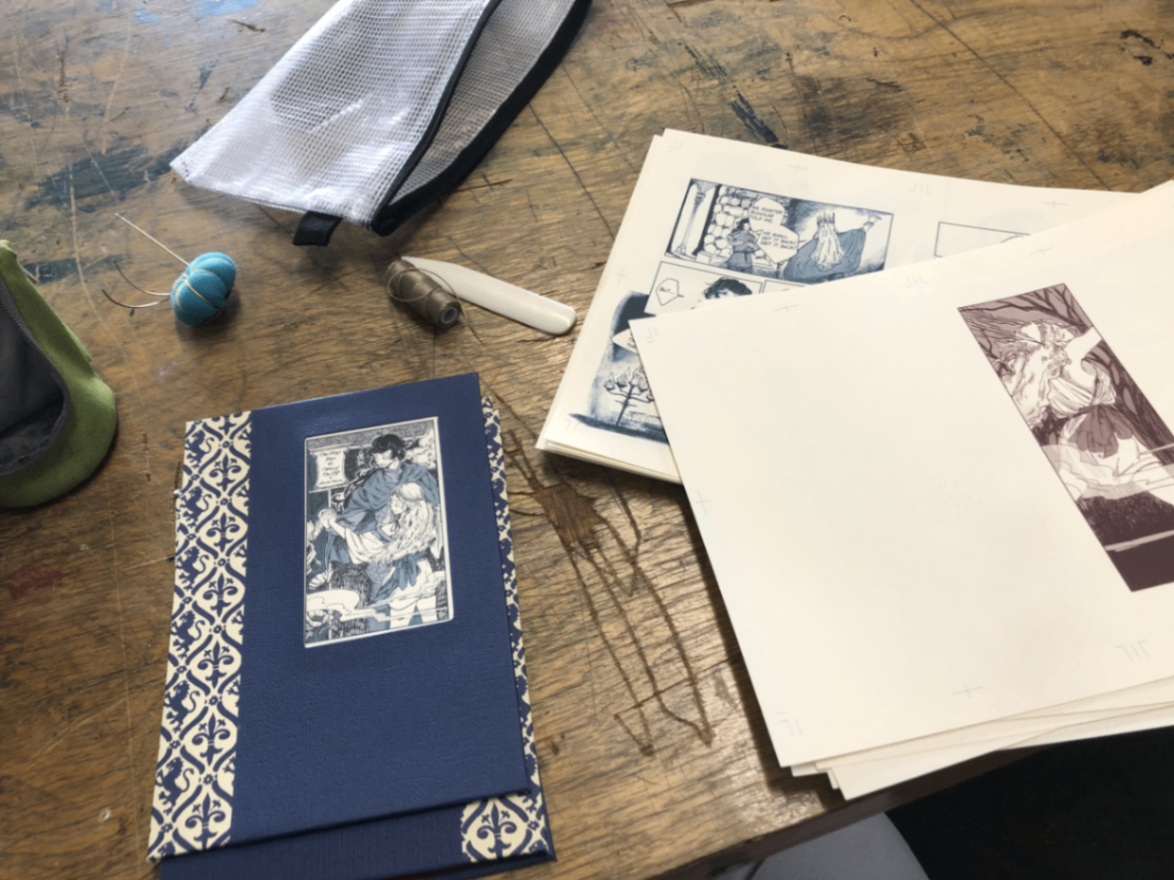

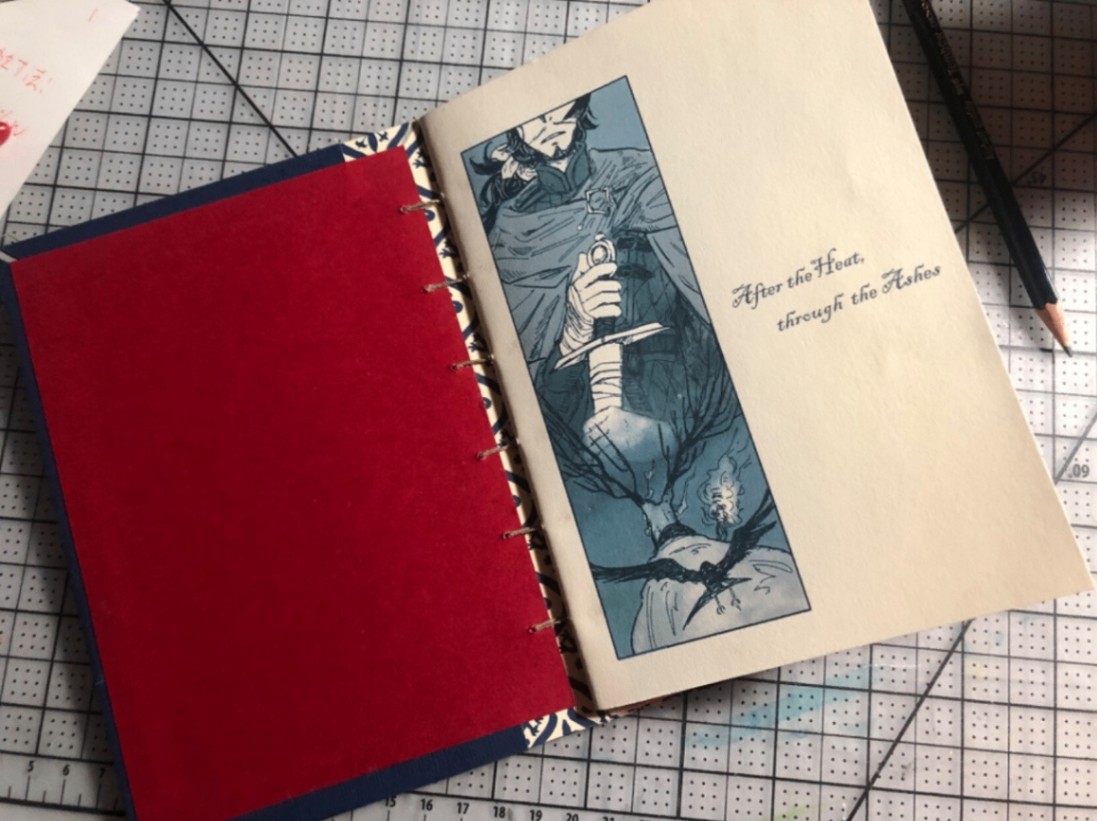

クリスタ(Clip Studio Paint)で漫画を描いて、ページの割付をして、家庭用のインクジェットプリンターで印刷する。ページの1枚1枚に保護スプレーを吹き、2つに折り、天地と小口を裁断機で切る。それから折り目に穴をあけて、蜜蝋でコーティングした糸で縫っていく。表紙も自分で紙を裁断し、糊付けしてつくる。

この本の内容はなんというか暗いおとぎ話のようなもので、最初の話はWebで公開している。もともとはアイルランドの作家たちがやっているTOWERというアングラ系のオンラインマガジンに投稿したもので、英語で描いた。ちなみにこれで生まれて初めて漫画の原稿料をいただいた。

いまのところ英語版と日本語版を18冊ずつ、計36冊作って、うち34冊が売れた。はず。アメリカでは主にイベントで売っている(自サイトでも通販してるんだけど今のところ注文はない、もうちょっとこまめに宣伝しないといけないんだけど、なんかまあいいかってなってる…)。日本向けには架空ストアさんに委託している。

同人漫画としてはまったく売れている部類には入らないんだけれど、個人での創作活動としてはそこそこ手ごたえを感じているので、今後数年かけて趣味からもう少し生業に近いものにしていきたいと思っている。ほんとうはプロとしてでもやっていけるくらいにはなりたい。製本も漫画もそれくらいの技術が身につけば、個人で活動をやっていることの意義がより大きくなると思っている。

もともとはTwitterを拠点に活動していた。イーロン・マスクの買収時には、ざっくりまとめると「Twitterのモデレーションチームは日本のオタク文化関連のコンテンツやクリエイターのツイートが広まらないように不当な操作をしていた。イーロンはそいつらを全員クビにしてくれたヒーローだ」といった話が、根拠の定かではないままにオタク系のプロやセミプロの作家の間にまたたく間に広がり、心の底から辟易してしまったので作品発表の主な拠点をマストドンと個人サイトに移した。他にもMisskeyとかTumblrとかInstagramとか、やたらとあちこちにアカウントを持って作品を載せている。

Twitterでは絵やマンガが「伸びる(作品にたくさんのリツイートやいいねがつく)」ことに多くの作家が強くこだわっていた。でも「伸びる」かどうかは、すでに作家としてよほどの高い技術と実績がある人を除けば、実際のところは運のようなものだ。フォロワーの多い人にリツイートされるかどうか、その時のアルゴリズムの方向性に合うかどうか、人の多い時間帯に投稿しているか、などの要因がある。Twitterの作家たちの間には、そうした要因をなんとか管理して自分たちに有利に運用するための、さまざまな工夫や知見や憶測が飛び交っていた。振り返ってみると、そういったことを自分でなんとかできるという考えそれ自体、かなりの部分がプラットフォーム企業の演出する幻想にすぎなかったという気もするけれど。いずれにせよ漫画やイラスト、小説といった分野のプロ志望者はそういう戦略を各々真剣に追及していたし、趣味で漫画を描いている人の間でもプロ志望の人々のスタンスは一種の標準というか、自分の作品をできるだけ多くの人に見てもらう上で必ず意識しておかなければいけない参照点みたいになっていた。個人が企業のマーケティング戦略のようなことを強いられる空間だった。

でもそういう空間で創作を続けて、その先に何があるのかはよくわからなかった。商業作家になりたいわけじゃない。自分の好きなものを描いているので、自分と同じものを好きな人の目に止まればそれでよかった。でも、同じものを好きだという人の目の前まで自分の作品を届けること自体、もうTwitterでは難しいんじゃないか、という漠然とした不安がいつも漂っていた気がする。「伸びる」とうれしいけど、伸びたらから何なんだろうという気もした。そのくせ「伸び」なかったら悲しかった。

Twitterを離れて、とにかくいろんなところに作品を流すようになったし、アメリカでイベントにも出るようになった。それぞれの場で数人~十数人ずつくらい、継続的に作品を見てくれる、新作を上げると必ず反応をくれる人がいる。その中のさらに数人が本を買ってくれる。イベントでは一期一会で本や複製原画を手に取ってくれる人がいる。活動場所を分散させると、かえって他の人の意見に左右されにくくなり、自分にちょうどいい活動の規模感がわかるようになったし、その先でどうしていきたいのかも見通せるようになったような気がする。今のクオリティでこれくらいの労力と規模感なら、もっと高い技術を身につけて同じ労力でクオリティを上げられれば、見てくれる人がもう少し増えて、継続的に来てくれる人も何人か増えるだろう……という感じで、より具体的な見通しと目標が立つ。むやみに「伸ばす」、お客さんを増やす、売り上げを増やす、以外の視点が生まれる。今の売り上げがこれくらいだから、経費はこれくらいに抑えれば赤字にならないで済む。本業の収入からも材料費をこれくらい補填できる。そういうたぐいの検討を多少はできるようになった。

プロになりたいわけじゃないけど、素人の趣味よりはもう少し遠くに行きたいという気持ちがずっとあったものの、具体的にどうしたいのかはわからなかった。最近は、いわばマイクロビジネスのような形で具体的に立ち上げられそうだなという手ごたえがでてきたので、もうしばらく頑張ってみたい。