この記事はGoodpatch Anywhere アドベントカレンダー9日目の記事です。

みなさんこんにちは、イトキンです。

私はGoodpatchの社長室に所属しながらAnywhereに関わるちょっと特殊な立ち位置のノンデザイナーです(ちょっとBizDev寄り)。

10月に入社したばかりの新入社員ですが、日々刺激をもらい、メンバーのみなさんから色んなことを勉強をさせていただいています。

そんな中でも、今回はチームで行うリモートワークにお悩みの方に向け、Anywhereの活動の中からヒントになるかもしれないお話をお届けできたらと思ってます🙆♀

Anywhere

リモートワークが当たり前になって早数年。

チームで行うリモートワークはどうですか?

上手くいってますか?

今回の記事の主人公

『GoodpatchAnywhere(グッドパッチエニウェア)』

は2018年からフルリモートを前提として運営してきた組織です。

そして、こんな特徴があります。

フルリモート(それはそう)

Goodpatchの正社員で構成された組織ではない

フリーランス、会社経営者、副業のメンバーなどが参加

案件毎に雇用契約を結んだメンバーでチーム組成がされる

Anywhere愛が強い人が多い

契約期間が長い人が多い(自分から離れる人が少ない)

フルリモートなのにどうやってこんなチームをつくっているのか🤔

Anywhereに迫ることでヒントを見つけていきたいと思います。

入社オリエン時のマインドセット

Anywhereでは、案件にアサインが決まって雇用契約が結ばれると普通の会社と同じように入社説明会が実施されます。

ただ、そこはAnywhere。

GoodpatchやAnywhere、デザインについての説明もあるのですが、それよりも時間を掛けて行われるのが、「チームビルディング」のマインドセットです。

私も最初にAnywhereマネージャーの五ケ市さんからお話していただきましたが、感動するレベルで気づきをもらえます。(五ケ市さんのファシリめっちゃ凄いので体験してもらいたいです)

そのマインドセットのお話から一部を抜粋してご紹介します。

もう知ってるよ!という内容や、賛否両論ある内容もあるかも知れませんが、参考になりそうな考え方があれば是非柔軟に取り入れてみていただければと思います!

※入社してから時間が経っているAnywhereメンバーのみなさんも一緒に振り返ってみましょ!

すべては知ることから

お仕事はうまくいかないことだらけ、、、わかりあえる仲間ならこんなことにはならないのにな、、、それぞれの正義と事情があるし、立場も役割も違うし、お互いを知るのは難しい、、、事業ややり方の正しさなども知らない、、、

こういった着地点が見えない不安が不信感を生みます。

これらを解決するためにどうしたらいいのか🤔

いくつかの有名なモデルを参考に、どう解決したらいいか考えてみましょう。

1.ダニエルキムの成功循環モデル

あの色々言ってくる人なんなん😡ってなってたけど、部署が同じになったら意外にいい人だとわかった😊という経験はありませんか?

色々言われるにしても後者の関係性の方がきっと積極的に考えられてるし、行動に繋がっているのが想像できると思います。

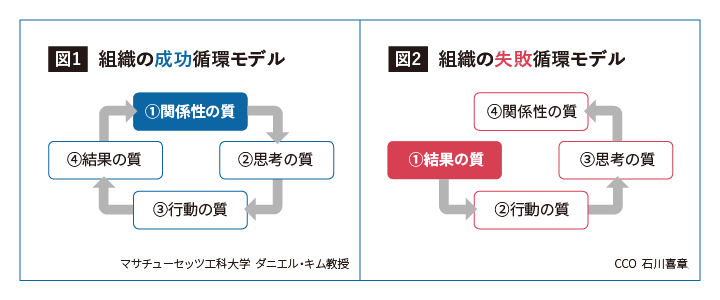

下の図は「ダニエルキムの成功循環モデル」と呼ばれるもので、組織の状況を捉え、より良い組織にする為のフレームとして活用されています。

(画像引用:人事オンライン「職場の“関係性の質”を高めるには◯◯をやめるだけ!」https://at-jinji.jp/expertcolumn/173 ※リンク先閉鎖されたみたい?)

「関係の質」が高くなると、考え方も前向きになり「思考の質」が上がります。思考の質が高まると積極性や主体性といった「行動の質」が高まり、「結果の質」につながります。結果の質が高まると、ますます「関係の質」が高くなる、といった循環を指しています。

※循環なので、成功循環モデルだとしても悪い部分も循環します。

また、失敗循環もでるのように、結果の質から始めると「どうして結果がでなかったのか🤬」から議論することになり、結果にしかフォーカスしなくなるので行動の質が下がり、思考の質も他責思考が高まり、結果、関係性の質も下がってしまいます。

まずは、安心感のある関係を築くことから始めることで、本質に集中できるようになり、さらに関係性の質が高まり、結果の質も高まるよね。というお話。

よく知らない人から結果だけ追われてる状態だと余計な感情が生まれますが、いい関係性の人の話なら素直に聞ける(仕事だからなんでも素直に聞きなさい)し、相談もしやすくて走りやすい!なんて経験ありますよね。なんかわかる。

2. タックマンによるチームの発達段階モデル

今度はもっとチームに寄ったお話。

チームを組んだ後に、なんだよこのチーム😡となっている方へ。

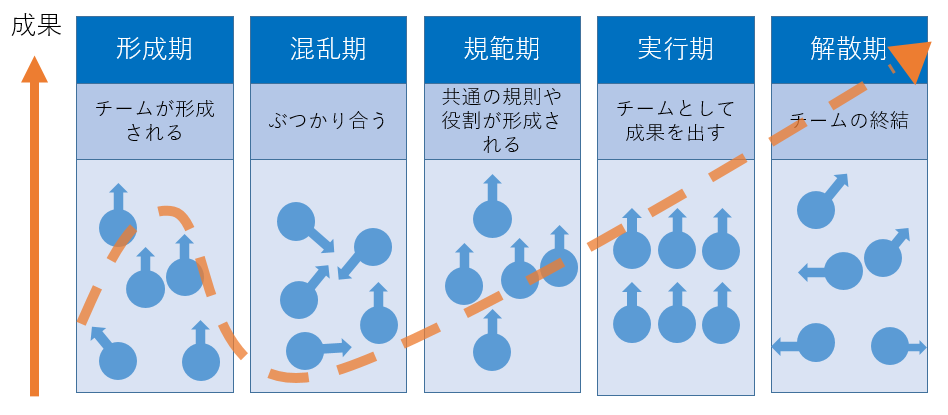

下の図は心理学者のブルース. W. タックマンが提唱したチームビルディングにおける発展段階です。

成果を出すチームが必ず通る5つの段階について書かれています。

(画像引用:SMBCビジネスクラス「チームビルディングとは? タックマンモデルや混乱期の具体的な対応策を解説****」****https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/articles/514)

このモデルをもとに考えるべき事は大きく2つ。

チームは混乱期を迎えるもの

ぶつかり合う事を恐れずにお互いを知っていくことが成果を出すチーム形成に繋がるということ

ぶつかり合うことを恐れてなんとなくチームでやっていると、お互いの事がよく知れていないまま&相手の立場を想像する要素も少ないので

”◯◯だと思ったけど違った😡”

が頻発します。

最初からチームは混乱するものと分かってコミュニケーションを取っていたらきっと行動は変わると思います。

また、混乱期を突破するためのポイントとして下記も重要です。

コミュニケーションの量

質だけでは解決しない(何度も接点あった方がいいよね!)

コミュニケーションの多方向性

環境や状況によって話せることが変わる(会議だけじゃなくて1on1など)

コミュニケーションの基本的なテクニック

リスペクトの無い姿勢や威圧はすべてを無駄にする(相手の立場に立とう)

単純に伝えればわかるわけじゃない。ということを理解し、特に「自分の専門領域」は他者には伝わらないということを踏まえて、相手の立場に立ったコミュニケーションを心がけていきましょう🙆♀

3.心理的安全性

コミュニケーション量が最大化する健全な状態ってどんな状態でしょうか🤔?

何を言ってもむやみな批判をされない

思ったことをすぐ言える

尊厳ある批評ができる

では逆に、コミュニケーション量が激減する不健全な状態とはどんな状態でしょうか🤔?

何を言ってもダメ出しから (賛成だとしても)

発信のための事前準備に時間も心も消費する

中身よりも人間が批判される

後者の状態だと心が折れるし、ただただ非効率だと思いませんか?

不健全な状態に特別なメリットはないですよね?

これ、前者の、健全な状態=「心理的安全性が保たれている状態」をがつくれるといいよね!ってお話なんですが、否定的な意見もあります。

甘いし、ヌルし、そんな環境で良い成果でるわけないでしょ😡

それも一理ありますし、理解できます。

でも、チームには色々な人が性格の人がいるし、みんなに活躍して欲しい。

心理的安全性を保つ理由をAnywhere流に説明すると、

すべては中身の議論に集中するため。

人間には尊厳を、中身にはストイックさを。

脳・体力・心のリソースをすべて成果を挙げることに使う。

余計なことにリソースを費やすのは無駄。

これらを実現するためにチーム全体で心理的安全性を保とうとしています🙆♀

心理的安全性については知っている方も多いかも知れませんのが、詳しく知りたい方はこちらから👇

まとめ

これらから、Anywhereのマインドセットはこう締めくくられます。

それぞれの正義と、それぞれの事情がある

立場も役割も違う

お互いを知るのは難しい

でも、知らないと不信感が生まれる

最低限必要な姿勢は

伝わらないことを前提とする姿勢

相手を知ろうとする姿勢

こうやって「知る」を積み重ねて小さな不安を取り除いていき、

やっと社会の不確実性と戦うスタートラインに立てる。

チームとして力を100%発揮できるのはここから。

私この説明凄い好きなんです。

静かに戦いの準備をして決意をしている感じがして熱い!

こういったAnywhereのチームとしての姿勢の説明が最初にされるため、Anywhereにはお互いを知ることで効果的なチーム組成をしようとする文化があります。

そしてそれが同時に、フルリモートチームでありながらAnywhereに長く関わってくださるメンバーが多い秘訣でもあるんだと思います。

私もこれまでの様々なチームを振り返ってみて、ああ、これが失敗だったんだな。とか、これ特に意識しないでも意識してやってたな。とか色々思い出しながら書いてました。みなさんも改めてこれらのモデルに自分のチームを当てはめて考えてみてはいかがでしょうか👨👨👧👦

でも、マインドセットがあるとはいえ、このような環境を個人の気持ちだけで作るのはとても困難ですよね、、、

なので、Anywhereではこの環境を仕組みで作り出す為に様々な取り組みがされています🤩

Anywhereの取り組み

Anywhereではフルリモートを前提とした組織であるため、お互いを知る為の様々な工夫がされています。

その中でも私が好きな4つの取り組みをご紹介します。

1.レトスペ会(レトロスペクティブ)

週に1回開催されているAnywhereで進行中のプロジェクトを横断したふりかえりの場です。

プロジェクトにアサインされているAnywhereのメンバーが持ち回りでファシリテーションをし、様々な学びを共有しています。また、共有は会の中だけで閉じず、メンバーが活用できるようにナレッジとしてNotionに蓄積されていきます。

普段顔を合わせる事のない他プロジェクトのメンバーと顔を合わせ、業務内容やそこで得たヒントを共有しあえる貴重な時間となっています🙆♀

2.音声での気軽なコミュニケーション

AnywhereではオンラインコミュニケーションにDiscordを取り入れていて、気軽なコミュニケーションを推奨しています。

Discordだとスペースにいる仲間に気軽に話しかけにいける&ラフにコミュニケーションが取りやすいので、業務ツール内でやり取りをするハドルやZOOMともちょっと違ったコミュニケーションを取ることができます🙆♀

3.リレー対談@discord エニィ食堂

Discordで開催されるメンバー同士の対談です。

指名された人が次の指名をする”笑っていいとも”方式で、指名されたメンバーへのインタビューを通してメンバーを深掘りしていきます。

お昼に開催することで、みんなでランチをしながらラジオ感覚で気軽に参加できるようになっています。また、この対談メモはNotionに蓄積されるので、参加できなかったメンバーもその人を知るキッカケを得ることができます🙆♀

4.委員会活動

レトスペ委員会、イベント委員会、コミュニティ委員会などなど

Anywhereでは案件以外のプロジェクトに取り組むワーキンググループを委員会と呼んでいます。委員会活動とすることで堅苦しい業務としてのイメージが少し軟化されていますよね🙆♀

これらにはAnywhereメンバーが業種関係なく参加していて、自分たちのクライアントワークやコミュニティをより良いものにするために日々活動が行われています。

まとめ

ここまで読んで感じた方もいらっしゃるかも知れませんが、

Anywhereの取り組みの多くは、メンバーが”楽しそう”と思って自主的に参加されやすいように設計されています。

お仕事だから真面目に。というのも大切ですが、こういった遊び心がある取り組みが参加率を高め、お互いを知ることに繋がり、結果的にいいチームづくりやいいアウトプットに繋がるのではないかと思います。

Anywhereでは他にも様々なフルリモートチームならではの工夫がされており、それらは完成を迎えること無く、日々アップデートされています。

ああ、Anywhereって面白い。

こんなチームで一緒に仕事をしたいと思ったあなた!

Anywhereで待ってます✊

Special thanks

この記事はAnywhereのマネージャーの五ケ市さんのスライドからかなり引用させていただいています。そんな五ケ市さんのインタビューはこちら!