またiPadを筆記具にして遊んでる。azooKeyは奥が深い深すぎる。

片手ローマ字入力に挫折しかけたため、普通の両手打ちに戻っているところ。シンプルでいい感じのキーボードが作れたので、ここまでの歩みを振り返ってみる。

azooKeyの自作配列タブは、大きな変更を入れるたびにバージョンを上げてきた。今回作っているのは7代目にあたる。

というわけで、初代から順を追っていこう。

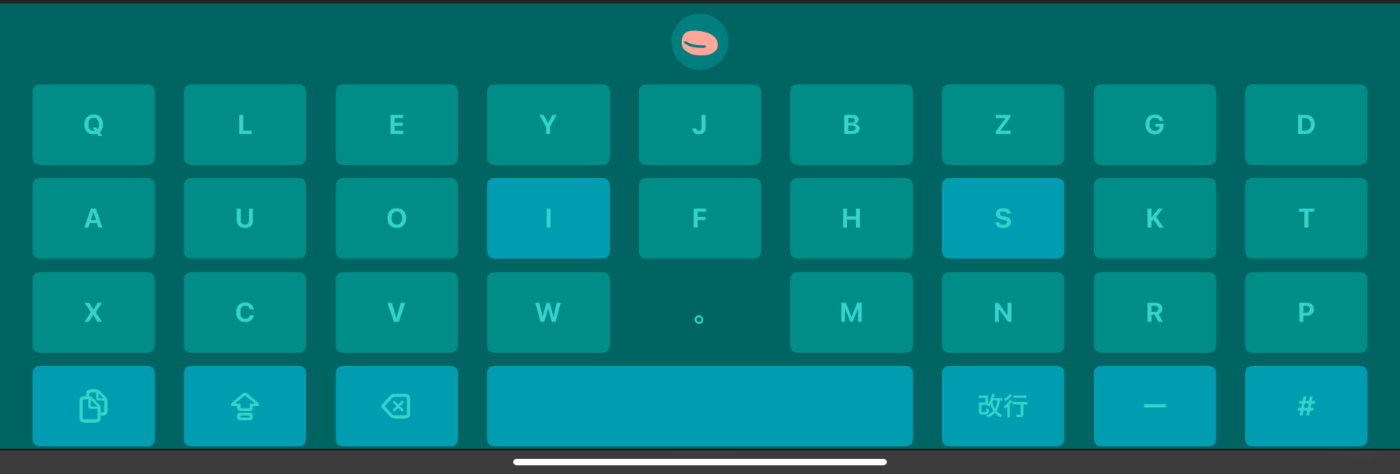

1代目

母音をホームに添えるという、よくある配置。

ひとさまのカスタムタブを参考にしつつ、自分向けに改造するところから始まった。子音側、清音と濁音を近くに配置するあたりも、ハードウェアキーボードの仕組みから離れすぎないシンプルな考え方。

かなり直感で並べた割には打ちやすく、可能性を感じてここからどっぷりというわけ。

ホームポジションの位置が気持ち悪すぎるな。この時まだ小指までフル活用だったかも。iPadで小指まで使っていくのは、だいぶ無理があった。

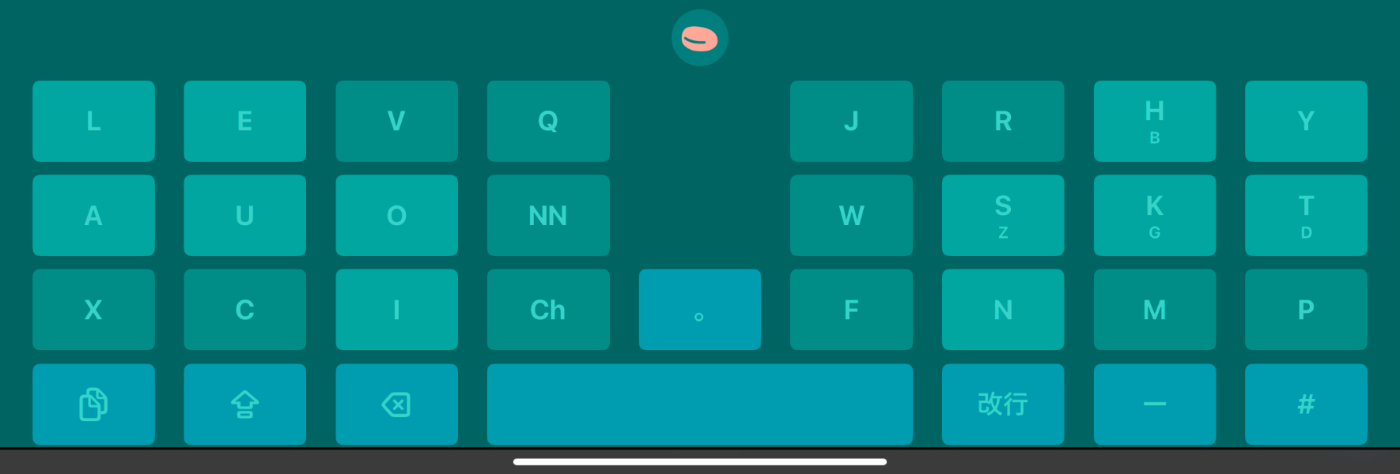

2代目

姿勢を意識して並べ替え。フリックを活用して濁音を出すスタイルになった(ひとさまの真似っこ)。

白っぽい緑のキーがホームポジションなんだけど、定まらなさすぎでしょ。物理的な引っかかりがないからしゃーないけどさ。

たしかこいつはいじっているうちに1日でお役御免となった。

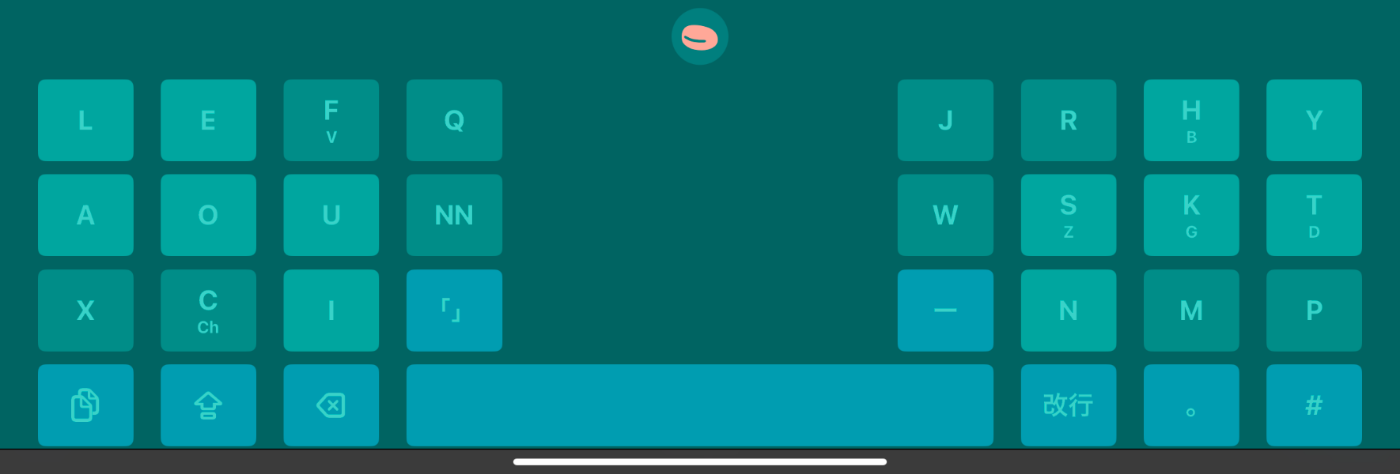

3代目

完全に分離型になった。スペースだけ長い。スペースバーは「バー」でなくてはいけないという固定概念。

前とほぼキー配置は変わっていない。結構長く使った。これ以降はずっと分離型になっている。肩が楽になった。

4代目

母音中段の並びが「AOI」になった。ここは今やもう固定されている。

真ん中のデッドスペースも活用。iPadの画面だと、分割キーボードの真ん中空間になにか置くということもないし、ちょっと遊んでいる。

スペース上の「空白」キーは、この頃実装された「次候補」機能のやつ。PCキーボードとほぼ同じ使い方ができるようになって嬉しかった。

5代目

スペースバーをかち割った。特殊キーまわりの配置替えのみ。左親指で変換候補を選び、右親指で確定する流れが完成。

ここで命名した。名前は「あずフリックあおい」。azooKeyの、フリックを使う、母音中段の並びがAOIのキーボードという意味。

気に入って長く使っていた。

6代目

ロウスタッガード。キーをずらして並べることを覚えた。物理キーボードだとクソと言われがちだが、iPadの場合はこうすると無理なく触れるキー数を増やせる。

そしてこれまではフリックで出していた濁音を、別途備えた「濁音化キー」に一任した(これも真似っこ)。フリックは疲れるので、清音を押したあとに濁音化キーに触れるスタイルとなった。

また、そのまま物理キーボードへ移植することを考えて、ショートカット頻出のZXCVをQWERTYと同じ位置に配置。左手は母音から動かないので、ほぼ飾りだった。

見た目的にも気持ちのいい配置だと思う。そこそこ長く使ったが、内部の列数が従来の倍ほどに膨れ上がり編集が大変になってしまったのと、その影響かazooKey自体の動作が不安定になってしまったため、どうにかしたいなと思い続ける配列だった。

あと普通に誤打が増えた。やはりロウスタッガードはクソ(濁音化キーによるタップ数の増加も一因としてあります)。

フリックによる濁音化がなくなったので、名前は「あずあおい」に変更した。

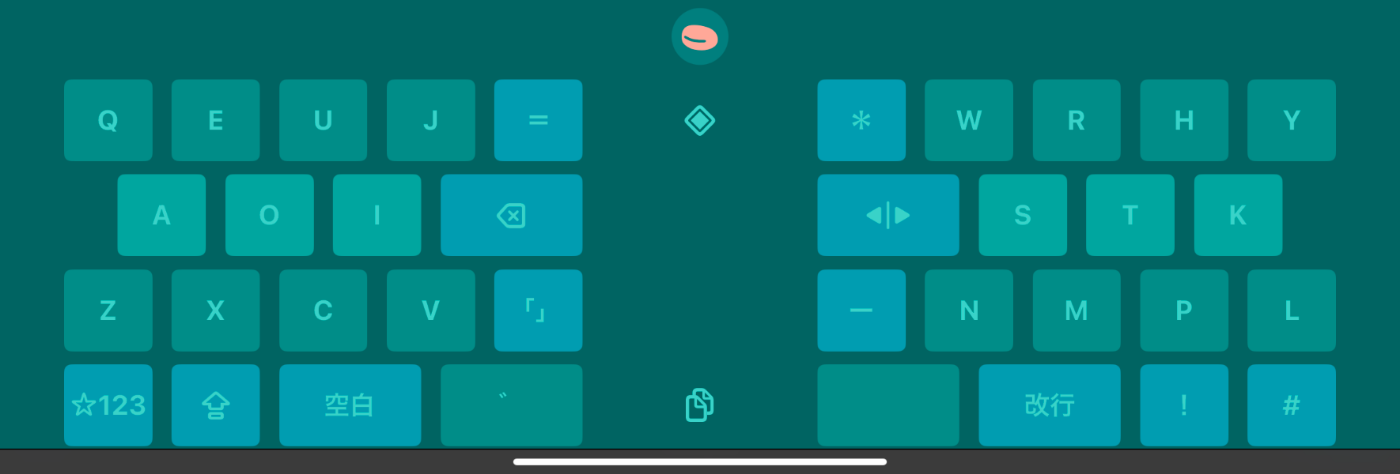

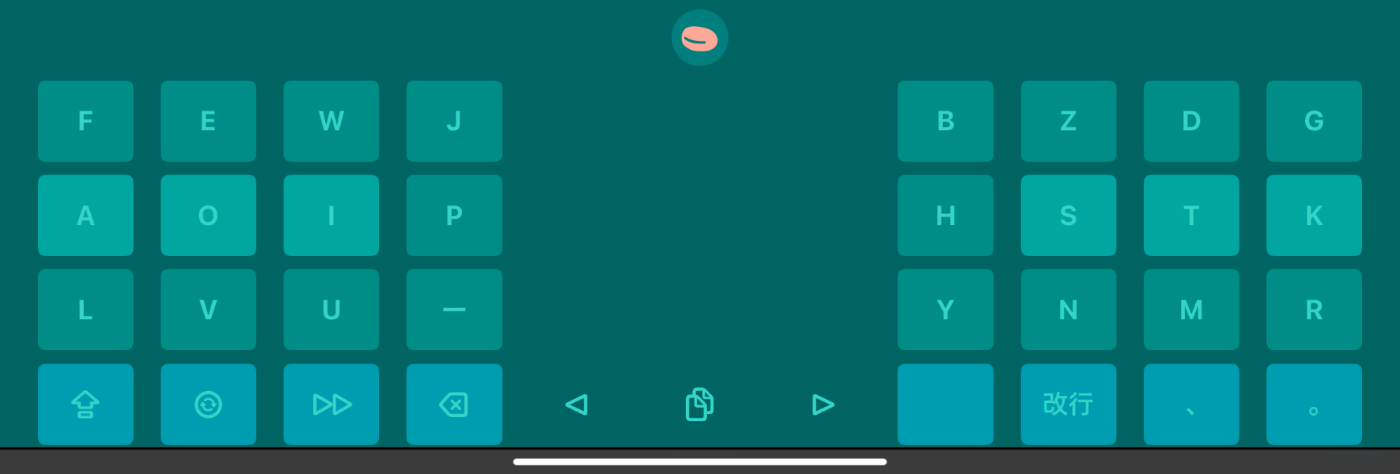

7代目

昨日つくった。かなり大きくコンセプトから変えている。

まずiPad専用にした。前回の6代目はPCキーボードを意識しすぎて無駄も多かった。あと交互打鍵にこだわりすぎるのもやめて、左手の活動量を増やす形にした。

そして何より大きい変化は、フリックゼロなこと。Dなどの濁音キーをそのまま配置しており、記号類もフリックはない。一応キーボードを閉じたりなどの動作系アクションはフリックにしているが、親指担当のキーのみで、方向は左右に限定。親指を曲げる自然な動作に任せ、負担を減らした。

今使っている画面保護フィルムのせいで、指が引っかかってフリックがキツイ。タップ数が増えると誤タップ率も増えてイライラする。それらの問題を解決するためにこうした。

では、足りないキーをどう補うか。画面をゴチャゴチャさせるのも嫌だし……ということで採用したのが、表裏の切り替え。40%などのキー数の少ないキーボードによくあるレイヤー分けである。

ひとつ前に「表の子音と裏の母音を行き来する片手ローマ字入力キーボード」をつくったため、同じ発想で裏面をつくった。句読点と長音符号以外の記号、つまり日本語の文章入力にあたって必須とはいえないものたちと、数字を詰めている。今までは数字もフリックで出してた。

どこに何が入っているか覚えなくてもいい、見りゃわかる、というキーボード。片手ローマ字がどうしてもフリックに頼らざるを得なかったため、学習コストの高さに辟易としてつくった経緯がある。書いてあるとおりの文字以外は出ないので、とても楽(一部は長押しで全角半角を切り替えたりする)。

キー数は増えたため、また学び直しではある。でも基本的な配置の考えは変わっていないから、この文章を書いてる間にもメキメキ速くなっている。

まだまだ悩んでいるところもあるので、ちょっとずつ変えながら試していくつもり。

そんなに変えていないと思っていたけど、振り返ってみると結構変わっている。面白い。

キー配置の覚え方のミソは、実際にどこに置くかよりも「どのような考え方で置くか」を意識することにあると思う。例えば、濁音の子音は清音の子音の上に置くか下に置くかとか。運指が右から左に向かっていくかとか。そういう感覚的なところ。

母音の「あおい」の並びは、なるべく同じ指が連続で稼働しないようにしてこうなっている。残る「うえ」の配置は、実際に声に出したときの発音などもイメージしている。そのことを意識しておくと、どのあたりに望むキーがあるかを想像しやすく、比較的簡単に覚えられる。

このあたりは人によって感覚が違うだろうなと思う。わたしは書いている文章が頭の中で音声としても再生されているけど、そうでない人もいるだろう。そうなると、わたしのように発音でイメージするのは難しいかもしれない。

快適に文字入力ができる配列は、個人個人で異なっている可能性が高い。みんなが快適に打てるユートピア的な配列はないかもしれない。もしかしたらQWERTYが最適解の人もいるかも……いやおらんか……。

そういうことなので、みんなも自分なりのキー配列を作ってみるといいのだ。QWERTYの呪いを越えてゆけ。