「cool640lpを半分に割ったら、分割キーボードになるんじゃねぇ」

こんな考えが頭をよぎったある日、KicadのPCBエディタでcool640lpの基板を見ていたら、できそうと思いました。真ん中から切断ではなく、BLE Micro Proを含む部分を左右それぞれ作れば、あとは配線も一部直すだけで、0から作るより、楽なことがわかりました。

問題点は、もともと、オーソリニアのキーボードを常用しない私が、分割したオーソリニアのキーボードを作って、使うことはあるか? ということでした。

まあ、9月のキーフリで、「ロープロスイッチの分割、オーソリニアのキーボードが欲しい」という声がありました。その辺りから、cool640lpを作り、そのあと、いじれば、このcool642も作れると思っていました。あとはやる気の問題だったです。

cool640lpはとても、薄くて、持ち歩きに適しています。それまで常用していたcool336bleと使う割合が半々となりました。思っているより、オーソリニアも慣れると使えるものです。cool336bleも、cool640lpも一体型なので、両腕を中央に寄せる必要があります。分割の利点は、胸を広げて使うことができることです。その分、ちょっと姿勢が楽になります。持ち歩くことを考えると、一体型の方が分があります。でも、長時間の打鍵をする場合、分割の楽さが増します。まあ、ダラダラ書きましたが、キーフリで要望があり、自分にはそれができる技量があったので、作って見たという次第です。

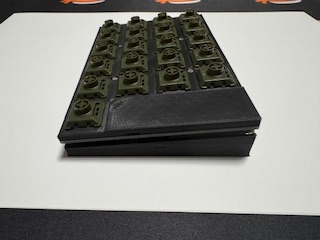

基板自体は、先に書いたように、あまり悩むことがなかったです。ケースについては、やはりcool640lpの亜種なので、同じデザインを継承しています。スイッチプレートについては、全体としてキー数が2キー増えたので、そこを意識して、デザインを変えました。

ボトムケースについては、最初にボトムプレートを作ってから、基板からの高さを確認したので、試作を2回ほど行いました。

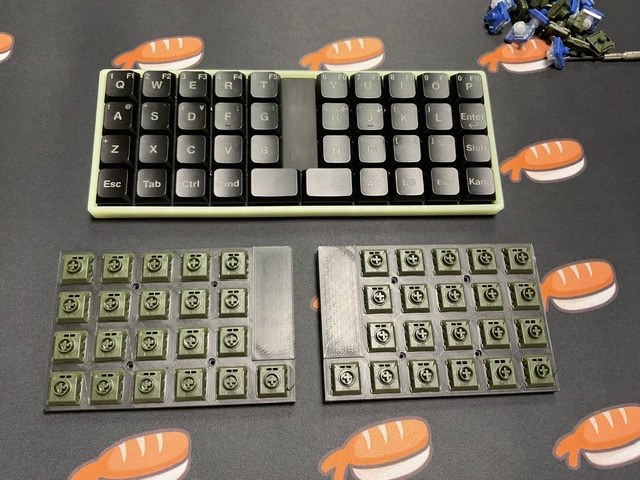

試作1号

試作2号

試作で高さの調節ができたので、次は、側壁をデザインして、箱状にしました。右下が箱状のもの、左下はプレートのままのものです。

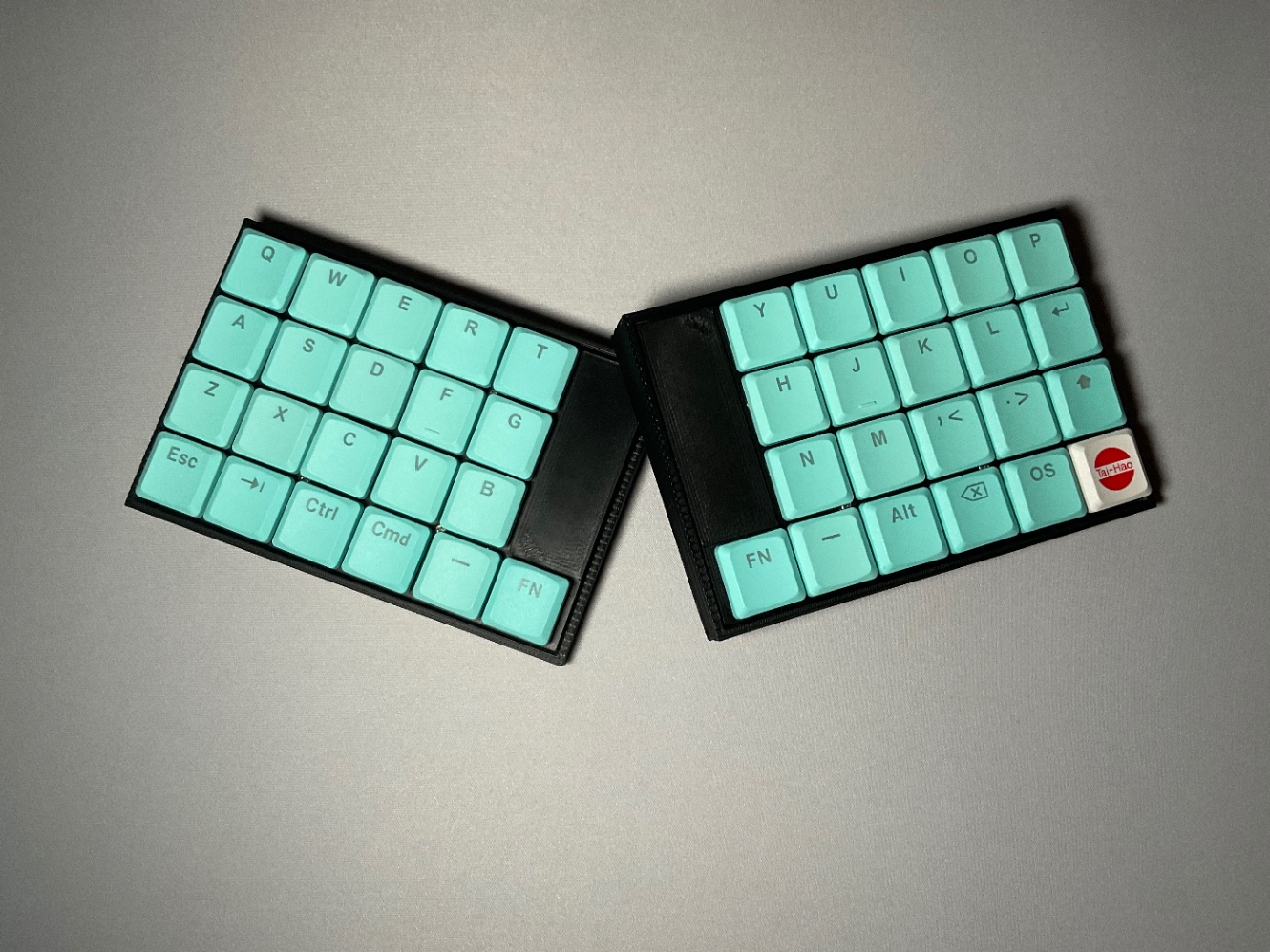

キーキャップはTalp keyboardで頼んだものが届いたので、取り付けました今回、全て1Uのキーキャップにしたのは、Tai-Haoのロープロが使えることが狙いの一つでもありました。

この箱状のボトムケースは、その後、ちょっとデザインを変えています。cool640lpでも行ったものです。

自宅のプリンタで印刷すると、綺麗にできないので、JLCPCBに発注して作りました。お出かけ先に持っていき、ちょちょ文章を書くにはちょうど良い大きさになりました。

分割のキーボードの利点は、左右を広げることで、窮屈じゃない姿勢を取りやすいことです。cool642は十分、合格点かなと思います。