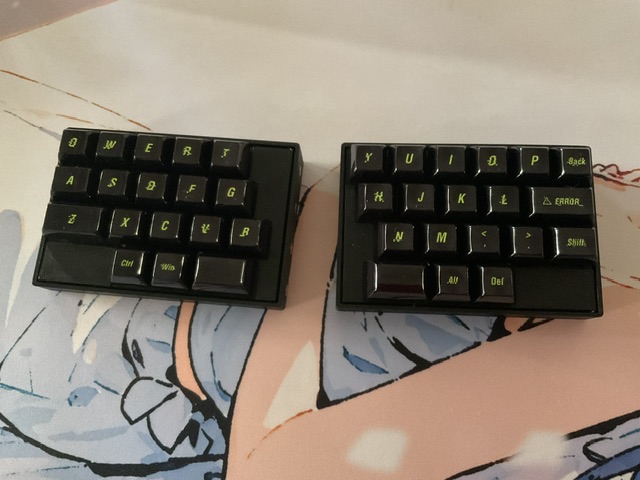

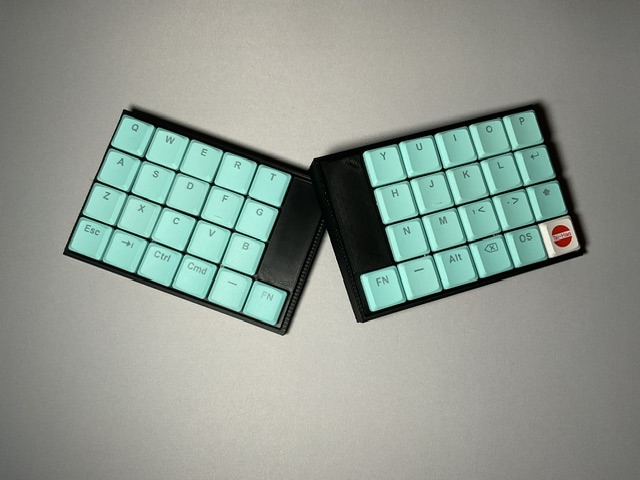

cool937は、37キー、Bluetooth接続、ロウスタッガードの分割キーボードです。端的に言うと、「サッと取り出せて、ケーブルなしでスマホに繋いで、書きたいことを入力できるキーボード」です。

cool937を作った理由としては、作る技術が私にあったからです。最初から、「これを作ろう!」と意気込んで、作ったわけではありません。これまでも分割キーボードをいくつか作って、使ってきています。ただ、無線接続できる分割キーボードとしては、cool937の前に、40キー、Bluetooth接続、オーソリニアの分割キーボードのcool642を作ったの初めてでした。

cool642を作ったことで、BLE Micro Proを使っての分割の無線化の仕方がわかりました。オーソリニアのキーボードはあまり常用しないのですが、cool642を作って、しばらく、どんなものか試しに使ってみました。分割で、両肩が開くことで、入力が楽になることを再確認しました。ただ、1つ5000円近くBLE Micro Proを2つも使用する無線の分割キーボードは、頒布するものとしては、購買者の負担が大きく、これまで敬遠してきました。cool642は、そのコンセプトを欲しがる人の声を反映する形で、設計しました。

娘を学校に送って行くついでに、朝マックをするパターンが何度か続きました。朝マックしながら、cool642を使ってスマホに駄文を入力しているとき、cool642のケースに、cool937で使用するキーレイアウトが収まることに気付きました。現在、仕事上の都合で、仕事場で使っていたcool939v2をしばらく使用できなくなっていて、手元に使いたいロウスタッガードの分割キーボードがありませんでした。

そのため、cool939v2の代わりの分割キーボード(ロウスタッガード)を欲しくなりました。

これらの要因が重なり、「無線化された分割のロウスタッガードの設計をやろうかな」と言う気持ちが強くなり、設計を始めました。同時期に自作キーボードに関する本の執筆が大詰めを迎えていて、何となく気分転換としての設計をしたい気持ちもありました。

cool640lpやcool642で、ロープロのChoc V2スイッチのよさがわかりました。ちょうど、Kailh Deep sea silent mini isletも販売されていて、Deep sea のCherry MX版の静音リニアを評価していたので、このスイッチを使えばいいと思いみた。

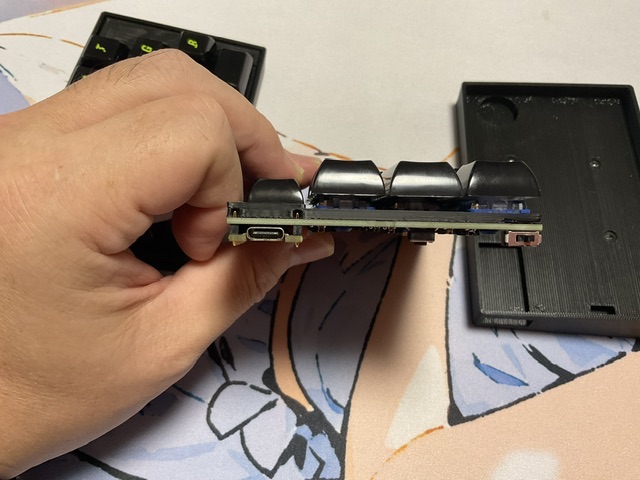

ただし、私見ですが、BLE Micro Proは設計上、Cherry MXのスイッチソケットと相性はよいのですが、Choc V2のスイッチソケットとは相性はよくないです。この相性とは、BLE Micro Pro(及びpro micro)とスイッチソケットを被せる関係のことです。Choc V2のスイッチソケットはBLE Micro Proのピンに干渉する場所に配置されてしまいます。文章で書くと、わかりづらいが、設計してみると、よくわかると思います。そのため、Choc V1とV2のスイッチソケットを使用する自作キーボードは、BLE Micro ProなどのMCUボードを置くスペースを基板上に別途設けていることが多いです。cool640lpでは中央にBLE Micro Proを配置しました。

これはBLE Micro Proのフットプリントとchocスイッチソケットのフットプリントを重ねて配置することがほぼ無理だからです(「ほぼ無理」と書くのは、もしかしたら、私が知らないだけで、重ねて配置しているキーボードが世界のどこかにあるかもしれないから)。

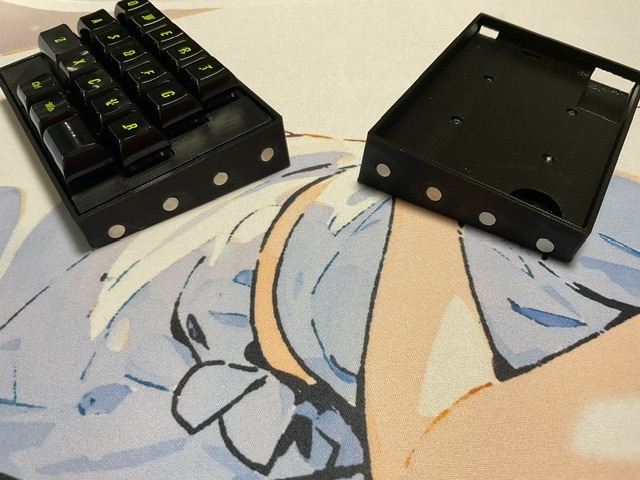

今回、cool937を作るにあたり、どこにBLE Micro ProなどのMCUボードを配置するか、悩みました。結果として、左右の外側手前隅に配置しました。

ここには位置すると、その分、ケースの厚みが増すと考えました。そのため、ケースの底部は一部をくり抜く形にしました。繰り抜かず底面を全て下げることも考えましたが、空間が広くなれば、打鍵した時の反響音が増すと考えて、できるだけ、基板とケース底面との間隔を狭めた設計としています。

分割キーボードはちょっと持ち上げる時、両手を必要とします。片手で左右部を掴めればいいのですが、落下の可能性があったり、思ったより大きかったりして難しいです。これまで作った分割キーボードでも、その辺りの解決策を模索してきました。今回は、左右部の向かい合う側面に、磁石を4箇所ずつ付けることとしました。

この磁石には、ポピゴンのような機能を持たせていません。Bluetooth接続による分割キーボードなので、TRRSケーブルのような左右部を繋ぐケーブルが不要だからです。単純に、左右部をくっつけて一体型のような使い方ができるようにしただけです。

持ち運ぶ時、片方をもう片方に磁石で付けると、そのまま片手で持ち上げることができます。やってからわかりましたが、100均ショップで買ってきた磁石3つでは、ちょっと持ち上がりませんでした。片側に4つ必要です。合体すると、膝の上(腿の上)にcool937を置いて、打鍵することができます。キーボードの欠点というほどではありませんが、膝の上に置いて、片手で打鍵すると、不安定になります。右膝に右部を、左膝に左部を置く状態で、分割キーボードとして使うことができません。cool937は合体させれば、一つの形なので、左右膝に安定しておくことができ、問題なく打鍵できます。椅子の上で楽な姿勢で、膝の上にキーボードを置いて、打鍵することがある私にとって、とても便利です。合体させたとしても、左右キーの間には、大体1.25Uの間隔ができます。そのため、普通のロウスタッガードよりは両手が近寄ることがなく、やや楽に使用できます。

外側側面の手前にUSBケーブルの差し込み口がありますが、Bluetooth接続におけるキーボードでは、キーマップの編集を行う時以外、使用することがありません。

色々と書いてきましたが、cool937は、磁石を使うことで一体型になり、持ち歩きも楽で、出先でケーブルレスでスマホに繋いで、サッと入力できるキーボードとして、完成形(End game)と思います。