「天才を殺す凡人」

気になっていたけど、なんとなく積読していたもの。ストーリー形式で読みやすかったです。感じたものを感じたままに書きます。

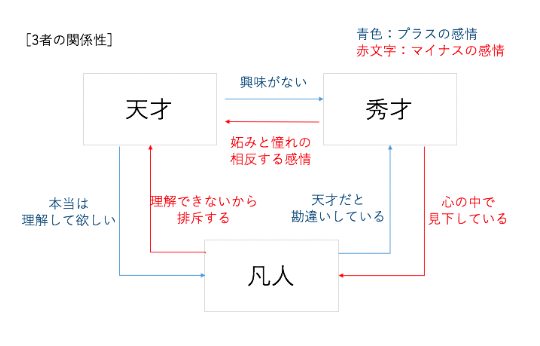

まず前提として、3タイプをざっくり。

天才:独創的な考えや着眼点を持ち、人々が思いつかないプロセスで物事を進められる人、「創造性」。

秀才:論理的に物事を考え、システムや数字、秩序を大事にする人、「再現性」。

凡人:感情やその場の空気を敏感に読み、相手の反応を予測しながら動く人、「共感性」。

詳細は下記記事ご参考ください

自分の中の「天才・秀才・凡人」

ブログ記事も本もどちらも組織の中での話、他人がいる前提での話がメインでしたが、ここでは自分の中のお話を。感覚値は天才:秀才:凡人=2:5:3ぐらいの感覚。これは周りから見ると割合の差分あるのかな

秀才が天才を殺している

自分の中では凡人が天才を殺している感覚はなく、秀才が殺しているような感覚。それは凡人の武器となる多数決が働かないからなのか、自分の中の凡人割合が少ないからなのか、両方ありそう。

寝そうなとき、歩いているときに「これおもしろそう」「やってみたい」とアイデアがふと浮かぶときは結構ある。それを忘れたくなくて、寝ている横にノートとペンを置いていた期間もあった。それを辞めてしまったのは、改めて見返すときやいざ行動にするときに、秀才が説明能力で圧倒してきて負けちゃうから。同じ土俵で戦わせて、自ら自殺行為を選択していたのかと気づいた。そして自殺行為を繰り返しているうちに、自分の中の天才の割合が減っているように思う。息の根を止める前に気づけてよかった。

秀才から天才への感情との折り合い

本書やブログ記事では秀才から天才への感情として、憧れと妬み、コンプレックスを乗り越えられるかで、天才の右腕となるか、天才を密かに殺す「サイレントキラー」になるのかと書かれていましたが、ここは1個人でも、組織でも同じだなと。

天才が見える世界を知りたい、一生手が届かないことに取り組み続けられる、また簡単にやってのけているように見えるのが、たまらなく眩しい。できるならそうなりたい、そうありたい、でも自らが得意とすること、求められていることとは異なる。そんな感情です。

ただ自分の中の天才も、組織の中の天才も殺したくはない。同じ方向を向いているのであれば、なおさら共生できるようにしていきたい。そのためには、本書にあったアンバサダーを見つけることからなのかなと。