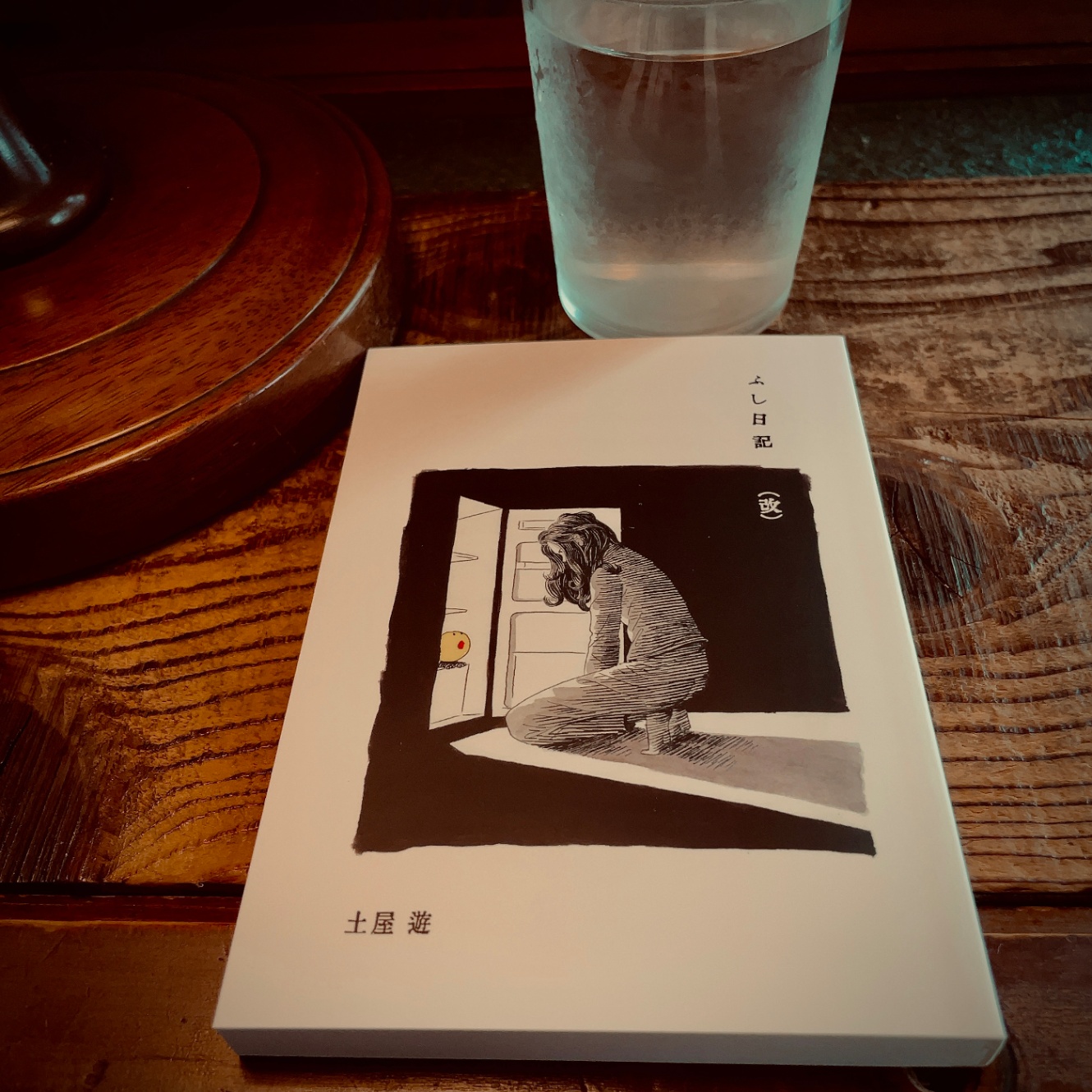

土屋遊「ふし日記(改)」読了。

けっこう前に読み終わっていたのだが、軽々しく感想をつぶやくのは憚られた。この凄まじい(としか言いようがない)記録を前に、語るべき言葉を持っていないことを思い知らされてもいた。

読み始めてすぐに「ふし」とは「伏し」であり「不死」なのだと気づく。人生のあるタイミングで病み伏していた頃の記録。そして、死ねずにいた頃の記憶。

薄氷を踏むような、切り立った尾根を歩いているような日々。絶望という蛹のドロドロと一体化しながら、それでも筆者はギリギリまで日記を書き綴る。その営みが途切れたとき、書かれることのない余白のきわどさに思わず息を呑む。

ここに書き連ねられているのは、きわめて私的で、もっとも昏い場所の光景だ。にもかかわらず引き込まれてしまうのは、虚飾のない率直な文体の賜物である。それと一筋縄ではいかないユーモア。読みながら何度も「文才」という言葉が脳裏をよぎった。

絶望のさなかに、これだけの厳しさと明晰さを保って自己を測りなおすことができるだろうか。ほとんどの人間には不可能だろう。だからこそ本書は希有な魂の記録たりえ、開かれるべくして開かれた「地獄の門」として私たちの元に届けられたのだ。

先へ先へと逸る気持ちを抑えながら、ちびちびと読み進めた。ある章を読んだとき——それは田園都市線の電車の中だったのだけど——思わず涙がこぼれてしまった。この日記が誰に向かって書かれたものなのか、それがようやく分かったような気がしたから。

これは劇薬である。だが、絶望の淵にたたずむ人にとっては、ささやかな光を灯してくれる一冊となるだろう。少なくとも私にはとんでもなく効いた。