仕事後、『ヤンヤン 夏の思い出』を見た。先日の温又柔さんの『私のものではない国で』でも台湾のニューシネマと題するエッセイのなかでエドワード・ヤンのこの作品のタイトルが挙げられており、また以前別の機会に『エドワード・ヤンの恋愛時代』を見た際に同監督の他の作品も機会があれば見たいと思っていた。仕事終わりの約3時間、どうかなと思っていたけれど、引き込まれてしまえばまったく長さを感じさせないような作品。おもしろい映画を見た後に散歩しながら感想を話す時間がとても好き。小説を読むのは人生がただ一度であることの抗議と言ったのは北村薫だけど、「映画は人生を3倍にする」のか? もし本当にそうだとして、人生が3倍になることは人の幸せに結びつくのか? 逆さにすれば、人生がただ一度であるからこそ、こんなに気楽に責任なく人の人生を、自分は歩みえないものとして物語のなかで楽しみ、苦しんでいられる。『牯嶺街少年殺人事件』も見たかった。結婚式とお葬式が両方描かれる作品にわりと惹かれがちで、イスラーム映画祭で見た『花嫁と角砂糖』のことも思い出している。

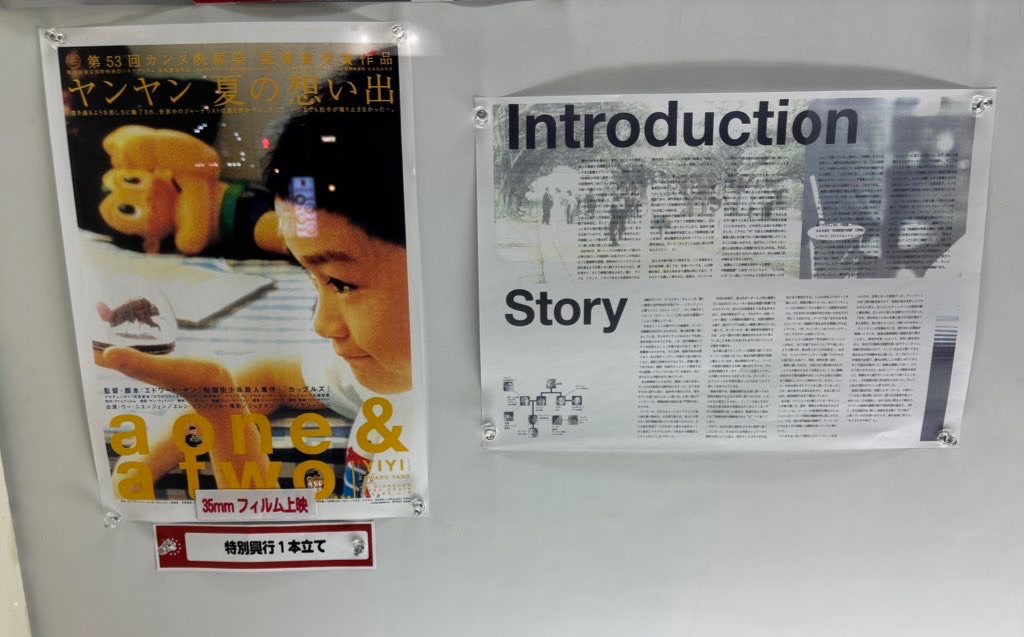

映画館前のショーウィンドウの向こうのポスターを見つめながら、映画の中でたびたび窓ガラスに映り込む登場人物らを切り取る構図が登場したことを思い出した。

パートナーに、誰かに感情移入して見る映画ではない、どこまでも客観的な視点で引きで撮られた映画に思えた、と言われ、確かに作品の視点としては、どんなに混みいった、あるいは大乱闘につながるような激しい口論を繰り広げる人たちの場面においても、むしろそうだからこそ、人々の間に分け入らず、あくまでずっとカメラの位置は引いている。時には人々の表情すら見えぬほど。だからこそ、視点として誰かの肩を持つような切り取り方ではなく、ある意味残酷なほど登場人物ら皆をフラットに撮っている、よって誰の心にも観客は近づかない・作品として近づけない作りになっている、という捉え方もわかるのだけど、わたしはむしろ「さあ感情移入しろ」といわんばかりに登場人物の表情に接近するような撮り方をされた方がひいてしまうので、こうした一見「フラット」に見える撮り方だからこそ、どの登場人物らの状況にもかってに自分のタイミングで近づいていけるのだと思った。群像劇的作品が好きです。こちらに委ねられている余地がある、という豊かさ。表情を見せないことで、その登場人物の次の場面の行動、選択がわかったとき、あの表情が見えない場面で彼は・彼女は何を考えていたんだろうと、いま次の場面を見ている観客に、頭の中で前の場面の意図を想像させる意味もあるのだろうけれど。ヤンヤンがリーリーの母の顔を覗き込もうとする前から彼女が悲しんでいるのがわかったように、表情が見えなかったとしても、感情の輪郭を捉えられることはある。

そうやって引きで撮られている人間らがとても美しく見える瞬間と醜く見える瞬間があったとして、醜く見える瞬間に相手が醜く見える理由は、自分側のその表象へのバイアスに基づくものかもしれない、と胸の内を探った方が良い。美しく見える瞬間も醜く見える瞬間も、映像を撮って編集した人間の意図はもちろんあるのだろうが、ある光景が喜劇に見えたとき、それは観客の自分からは「笑える」のだとしても、ある登場人物からしたら人生における重大な悲劇の1ページだった、ということはある。怒っている人を引きでとらえるカメラの冷静さを、登場人物を突き放し戯画化する意図のみを読み取って滑稽だと笑うのもまったく的外れではないのかもしれないし、彼らを笑い飛ばすことは自らの困難な局面に含まれる人間のおかしみを想像し、客観視する強さを身につけることに結びつくのかもしれない。しかしわたしにとっては彼女たちの激しさのなかにある切実性を無碍にもできなくて、遠ざかったり近づき過ぎてしまったり心が忙しい場面が複数あった。怒っている人が得意な人はそんなにいないかもしれないし、わたしもそうだけど、『エドワード・ヤンの恋愛時代』同様、自分の感情に任せてあのように激しく怒りを露わにする人たち(特に女性)の様子にある意味で勇気づけられるし、慰められもする。でももしかして台湾ではそれが慣れっこで、怒りをぶつけられた人もまたあしらいを身につけてしまっており、その怒りは激しくほどには真剣なものとして受け入れられないのか?とも思いつつ。

そしてそのような場面において、物理的な接触だけが方法じゃないにしても、相手を鼓舞する、なぐさめるやり方として背中を叩くという動作があって、この励ましの方法は、だれかをケアするやり方は双方にとってどのような意味を持つのか、を考えながら『手の倫理』の「さわる」「ふれる」の違いに関しての描写やそれらが使われる様々な場面の紹介を思い出していた。介護の一環として、脳卒中で倒れたまま昏睡状態の母(祖母)の背を叩くように言われる場面、生まれたばかりの赤子が抱き上げられ背をぽんぽんやさしく叩かれる場面、かつて好きだった女性が激しく訴え泣くのをなぐさめるために彼女を抱きしめて背を叩く男性の場面。誰かにふれる・さわる行為として、心を通じ合わせる人たちが手を繋ぎ出す様子の描き方に結びつけたり、自分自身では見ることができない部分を他者が身体の重要な一部として見出す行為として、ヤンヤンが「自分では見えない」背面からのたくさんの人の写真を見せるという行動に結びつけて考えたりする。そう思うとどこまでも引きで「フラット」に撮るカメラの視点に、彼らが自分では見えないものを映し出す、という意図も見出したくなる。

『エドワード・ヤンの恋愛時代』もそうだったけれど、演劇や映画や文学や音楽のよさを語る男性の登場人物がそれぞれに結構だめなキャラクターとして描かれているように見えるのは作り手側の自己批判もあるのだろうか。芸術を仕事にしたり、仕事にできなかったりする彼らの芸術への向き方が、この映画という文化的な表現において、そこまで真っ向から光を当てられておらず、むしろ示されたロマンはシニカルな視点を持った語りとともに最終的にはフェードアウトする立ち位置として描かれている気がして、監督のそれらのモチーフへの距離感がとても気になっている。別にそうしたモチーフとの結びつきが描かれる/描かれないに関わらず、ただだめなキャラクターもおり、しかしただだめなキャラクターより文化的な趣味を持ち、それゆえに物事について深く考えているような姿勢を見せるわりに、対女性への執着の仕方が相手の意思を尊重するようなやり方ではない場合があり、しかし撮り方が基本的にフラットなため、登場人物らの行動の是非は観客に委ねられている、ようにも見える。相手を「尊重していない」の度合いにより、また彼らがどのような結末を迎えたかによって、彼らへ持つ自分の意見は変わってくるのだけれど、皆「人間」であり、そういうこともあるだろう、でもね?の配分がその時々でグラデーションになる。まあふつうにいま新たに描かれた作品ならないだろう、はいろいろあるのだけれど…。

ヤンヤンのおうちといとこ(生まれたて)のおうち、前者は文化的に趣味のいい、後者はあからさまに成金感が伝わるインテリアで、その対比と明確さとヤンヤンの子どもの机も含む、机周りの小物の置き方の小学生とは思えないおしゃれさにびっくりし通していた。個々の部屋のなかのインテリアはもちろん、リーリーの家も含む、あのマンション自体のおしゃれさよ。いまもヴィンテージマンションとしてあるのだろうか。入り口で結構大変な事件起こってしまいましたが…

フラットな視点、と書きつつ、わたしがいうまでもないのだろうが、構図としてのこだわりは端々から伝わる作品で、『エドワード・ヤンの恋愛時代』でも見覚えのある、うっすらと明るくなってきた早朝、まだ青い闇のなか、ほぼ輪郭だけのNJ(ヤンヤンとティンティンの父)が電話をかける場面の格好よさに、あれ、もしかしてこの切り取り方は、このひとを魅力的な存在として見せるパートがこの後くるということか?と気づき、つるやホテルの障子紙の向こうからの光だけで浴衣のNJが浮かび上がる場面は決まりすぎてちょっと笑ってしまった。『エースをねらえ』の蜘蛛の巣浴衣の宗方コーチかよ。彼の場面に限らず、日記の最初に記したガラス窓に映った人々のやりとりや、監視カメラに映る人々、カメラが寄っているように見えても、一枚紗幕を引いたようなワンクッションおいた映像の撮り方に、登場人物らの感情との意図した距離の取り方を感じる。

そういいつつ、ミンミン(ティンティとヤンヤンの母)が、昏睡状態の母に話しかけることがない、と泣く場面は正面から彼女の表情を捉えた、観客の心をストレートに揺さぶる場面でもあったように感じ、一家の「おばあちゃん」(周囲の人たちにとっては母・義理の母・祖母)まわりの場面は、「おばあちゃん」に話しかける人々の表情が唯一と言っていいほど真正面から切り取られ、それぞれの本音が引き出されていた。毎朝目覚めて新しい日が始まるのに、なんで新しいことをわざわざやりたいと思うんだろう、というのはことば遊びのようだけど本当にそうだなと思いながら、この目覚めるというモチーフが大田(イッセー尾形の場面はどれも好き)のプレゼンやティンティンの祖母への吐露(あまりにもつらい)、随所に散らばっていたなと思い返す。(追記・新しいことを始めることを恐れるのか、だったかも。大田はこの表現だったけど、ティンティンが祖母の目覚めを望みつつ、目覚めること、朝がくることを恐れている描写がまぜこぜになっていた)

ティンティンのデートの様子を東京出張不倫(?)中の父の様子と交互に映す場面は、父の青春やり直し感を娘のデートに引き寄せて見るのは正直キモさが上回るが、父が娘のことを憂える間も、娘は1人で決断して行動しているのだ、とも捉えられ、そっちの見方をわたしは強調します、と表明したい。みんないろいろあるよね、とそれぞれの「人間」の行動をあり/なしに分けずに見る見方ももちろんあり、人間間の惹かれは双方の意思と合意によるものなので…とも思うけど、わたしはたぶん、30半ばを過ぎたいい大人なのにも関わらず、父の運転する助手席でくたびれ果てて眠る、ゴミを出し忘れたかもしれないことを昏睡状態の祖母に泣きながら告白し、コメディだけが見たいわけじゃないけど悲しすぎる映画は悲しすぎる、と彼氏に臆せず意見を口にするティンティンにずっと心が寄っている。家族構成の中の娘の立場。おばあちゃんは昏睡状態でお母さんは山へ、お父さんは東京へ、隣の家の友人とも微妙な関係になりつつあるティンティンは、別に何にも知らないあまったれのお嬢ちゃんじゃないし、何にも知らないあまったれのお嬢ちゃんだからといってあんたみたいな男に罵倒される筋合いはないんだよファティ、と机にもたれて悲しみに暮れるティンティンの肩を持つ人間です。ファティに振られる場面のティンティンの白いワンピースは、それを選んだティンティンが悪いわけではなく、しかし「初々しい」「いたいけな」女の子の心が傷つけられるという場面の意味をあまりにもウェットに増長させそうな衣装チョイスに思えて、作り手のやりすぎ感が否めなかったが。その意味で、ヤンヤンの行動は「初恋」由来のものとしてとらえるのも、恋愛を人間の成長と重ね合わせるのも好きではなく、しかしすべてが淡く、ヤンヤンが好きになったと思しき彼女との接触はほぼ皆無なので許容範囲ではあった。原題(英題)が『Yi Yi: A One and a Two』と知り、『エドワード・ヤンの恋愛時代』が『獨立時代(A Confucian Confusion)』なのといっしょで、まあわかるけど、わかるけど元の方がよくない?というタイトルの付け方に思える。