※このお話は拙宅創作作品群「溺れる蟻」(ミミタニ先輩の出てくるもの)のひとつです。基本的な設定をご存知の方向けに書かれておりますので、よく知らないよ!という場合はまずはこちら→ https://www.fanbox.cc/@t-chow/posts/4433663 や、こちら→ https://misskey.design/clips/9fr49xgy6z をお楽しみいただければ幸いです。

Don't thank me

「土曜日なのに雨で最悪」

肩と頬の間に器用に挟んだ携帯端末に向かってそう喋りながら歩いてきた少女の傘を避け、車道側に一歩ずれた。途端に、人造竜殻を詰んだトラックが飛沫をあげて走り抜け、俺のジーパンはずぶ濡れになる。脹脛から腿にまとわりつく冷たい不快感で頭がいっぱいになったその時、突然、何もかもがいやになってしまった。これ以上歩く気持ちが萎えてしまった。

何もない歩道で立ち止まった俺を何人かの通行人たちが迷惑そうに追い越していく。惰性で掴んだままだが、傘ももう持っていたくなかった。こんなに濡れてしまったのに、これ以上濡れるのを防ぐ意味なんか、あるか?派遣先もクビになったのに?

これから近所で最も安いスーパーに昼飯を買いに行くつもりだったが、それもしたくなくなった。俺はただそこに立ち尽くし、濡れたジーパンの不快に打ちのめされていた。どこからか、聞いたことのあるような、ないようなリズムが聞こえてくる。カンカンカンカン、と、金属を打ち鳴らすような音だ。近づいてくる。

「あの」

背後から声がした。金属音がうるさい。よく聞き取れない。俺は返事をしなかった。

「あの……か、傘、捨てちゃうんですか」

もう一度、はっきりと俺に向けられているだろう言葉が金属音をすり抜けて耳に届いた。目線だけなんとか動かすと、いつ手放したのか、俺の傘は地面に落ちていて、その傘が俺に向かって差し出されようとしていた。差し出している人間の顔はちょうど見えなかった。

「いらなくなったんで」

俺はかろうじて声を絞り出した。自分で思っているよりも随分か細い音だった。

「あの、こ、壊れてるなら、もらってもいいですか? 雨が、つらくて」

予想外の反応にほんの少しだけ、相手に興味が湧く。顔をみてやろうかな、と思った。その力が残っていればだけれども。ほんの少し頭をかたむければいいだけなのに、できない。動作の最初の、ほんの少しの気力が出ない。それを知ったわけでもないだろうが、相手は俺の正面に回り込んできた。

「でもこれ、よく見たら壊れてないみたいですけど……壊れてるから捨てるのかなって、思ったんですけど、違うなら――」

視界の下の方にずぶ濡れの頭が見えた。近すぎると思ったのか、相手は一歩下がった。それでほぼ全身が見えた。

「ちがうなら、やっぱもらえないです ごめんなさい」

俺以上にずぶ濡れの暗くくすんだ灰紫色のスーツを着た男だった。かなり背が低い。やはりずぶ濡れの背中のリュックサックに紐か何かで金属製の鍋がくくりつけてある。さっきからカンカン鳴っていたのは、その鍋に雨粒が当たる音だった。変なやつだと思った。同時に、どこか、奇妙な苛立ちを覚えた。俺は知っている気がする。この頭を。この声を。男がおずおずと顔を上げる。

「あ」

出したつもりのなかった音が、俺の喉からこぼれていた。

「これおまえの?」

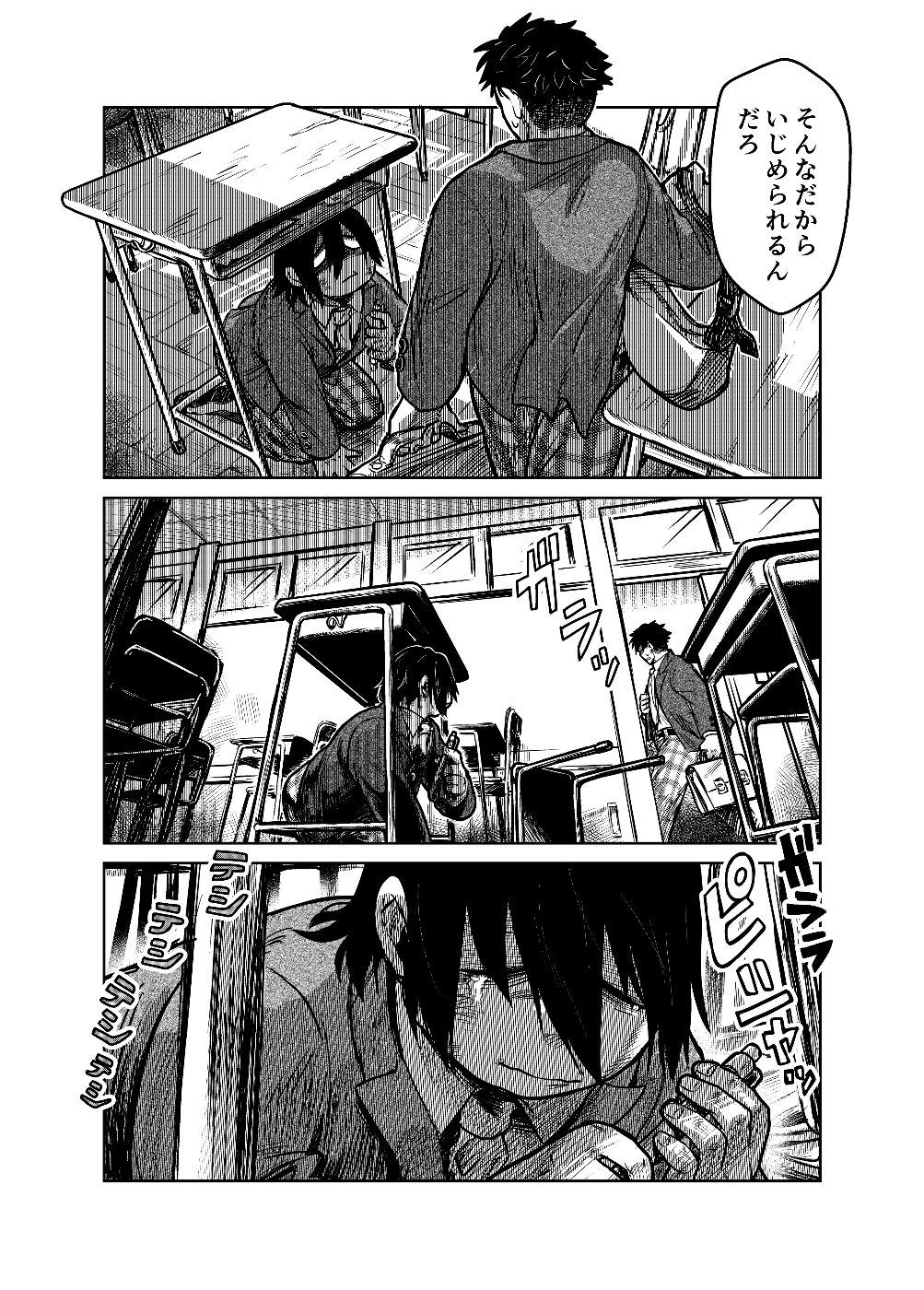

強い西日が差し込むせいで、机の影の濃い教室の床に這いつくばる同級生に声をかける。俺と彼の他には誰もいなかった。

「え」

と、声をあげて立ちあがろうとして、彼は机にしたたかに頭を打ちつけ、呻いた。そのまま机の下におさまった体勢で後頭部をさすり、こちらに振り返る。彼の黒目のない白い目は、動物番組でよく見る暗視カメラに映る小動物の光る目に少し似ている。

偽瞳膜(ぎどうまく)と呼ばれるその瞳の特徴は、黒目の上に白い膜がかかり、非常に近くまで寄らなければ黒目そのものが判別できないところにある。もっともそれは他人から見た場合であって、本人の視界は至ってクリアだそうだ。クラスに一人、いるかいないかぐらいの形質だが、芸能人なんかには案外多い。美しく整った顔立ちを際立たせる効果は確かにあるのかもしれない。しかし、目の前の同級生――耳谷はそうではなかった。背も低く、どちらかといえば、冴えない。"あいつら"のグループに目をつけられていることを抜きにしても、間違っても女子からモテるタイプではなかった。

俺は教室の扉と廊下側の窓がすっかり閉まっていることを確認してから、彼にもう一度尋ねた。

「これ 落ちてたけど 探してる?」

俺の右手につままれたシャープペンシルに、小動物の白い視線が向けられる。

「……拾ってくれたの?」

「うん」

「どうして」

「あいつら今いないから」

“あいつら”が誰を指すのか、俺も耳谷もわかっている。そして、奴らがいたとしたら、俺は彼のペンを拾ってやることはなかっただろうし、おそらく彼もそれを承知していた。ゆっくり差し出すと、耳谷もゆっくり、窺うようにそれを受け取った。

「ありがと…」

礼を言われたはずなのに、俺の背筋に冷たいものが走った。心臓がぎゅっと締め付けられるような不安に襲われる。彼に少しでも手を差し伸べたことが”あいつら”に知られたら、何をされるかわかったものではない。わずかに遅れた一瞬のち、何よりも先にそれが頭をよぎったことが恥ずかしく、情けなくなり、返事ができなかった。どうしようもない。俺は黙って目を逸らす。すると耳谷は掠れた声でつぶやいた。

「でももうこういうこと、二度としないでよ どうせ後悔してるんでしょ」

耳がカッと熱くなった。これまでほとんど会話を交わしたこともなかったにもかかわらず、彼の口から、そんな言葉が出てくることに少なからず驚いた。自分が、感謝されることを期待していたことにも気づかされて、吐きそうになる。

「そんなこと――」

ない、と言えるのかわからなかった。途中で唾を飲み込んだらその先が続けられなくなった。机の下から出ることのないまま、耳谷は言った。

「安全圏から1円だけ募金箱に投げ入れて、なんかいいことした気分になるの らくで気分いいからついやっちゃうのわかるけど、ぼくは性格が悪いカスだから、そこで嫌な気分になって欲しくて、わざと、きみにこういうことを言ってる」

机の影は黒く、白い双眸以外の彼の表情はなにもわからない。その目も、黒目がないから読めない。

「忘れ物取りに来ただけでしょ。いつまでもぼくの惨めな姿を見物してないで帰って欲しい。君は安全でよかったですね。ぼくはまだ、あいつらにぶちまけられた筆箱の中身、見つけ終わってないから帰れませんけど」

なんでこんなに辱められなければいけないのか、と俺は思った。怒りが湧いてきた。ペンを拾ってやったのに。親切にしてやったのに。傲慢だと心の片隅ではわかっていても、その胸の醜いもやはどんどん広がっていった。

「おまえ、そんなんだからいじめられるんだろ」

言い捨てて俺は荷物を抱えると、無意味に椅子を蹴り倒し、振り返ることなく早足で教室を出た。卒業まで、二度と耳谷と喋ることはなかった。”あいつら”に折檻されているのを見かけても同情をするのはやめた。

それっきりだった。

耳谷椿一はあの頃とほとんど変わっていなかった。背丈も、猫背も、髪型すらほとんど変化がないように思える。

「え、なんですか」

彼は俺の顔を覗き込んだ。俺はいつしか掠れた声で高校の名前を告げていた。”あいつら”に怯えて過ごした、あの学校だ。それを聞いた耳谷の顔色が変わる。

「え、あの、違ったら本当に申し訳ないんだけど、磯鳥くん…?」

名前を覚えていると思ってなかった。動揺を隠す余裕は今の俺にはなかった。もう会うこともないはずの”あいつら”の影に怯えて反射的に辺りを見渡した。そしてあの時のことを思い出し、後ずさった。責められる、と思った。何を?自問して初めて、俺は俺の中に罪悪感がびっしり詰まっていることに気がつく。怖くなった。逃げようと思ったが、足がもつれた。水飛沫が上がる。寒い。体の側面が冷たい。転んだのか俺は。耳谷が何か言っているが、金属に雨粒のあたる音で聞こえなかった。きっと俺を罵る言葉だ――

コトン、と振動があって意識が戻った。寒さは消えていた。俺は毛布をかけられてソファに寝かされていた。ここがどこだか、まるでわからなかった。小綺麗なのはソファとテーブルのあるこの一角だけで、シンプルな衝立の奥は狭くて乱雑なオフィスのようになっていて、書類や、よくわからない道具のようなものや、本が積み上がっている。何かの写真も散らばっていた。反社会的な――例えば獄刻(ごっこく)の事務所かもしれないと思い、鼓動が早まる。自身の小心さが情けなく、辛かった。

「緑茶、飲めます?」

衝立と反対側から声がした。耳谷の声だった。さっきよりは随分落ち着いて聞くことができたが、俺はやはり彼を警戒していた。

「…ここは?」

「ぼくの事務所です」

「なんの、」

尋ねると、彼は言葉を濁した。

「なんのって、し、仕事のですけど…」

「獄刻とか、では、ない?」

「ち、 違いますよ!ぼかあ獄刻ほど嫌いなモンないんですから、やめてくださいよ!」

泣きそうな顔で否定が返ってきた。彼が獄刻の使い走りになっている姿は容易に想像できたし、俺をそこへ連れ込んでもおかしくない気がしていた。だが今の言い草からすると、少なくともその可能性は薄いようで、俺の緊張は少しだけほぐれた。少しの逡巡ののち、出された緑茶に口をつける。温かかった。

「ありがとう」

礼を言うと、耳谷はとても嫌そうな顔をした。あの頃から彼は俺のことを嫌っているのだから、予想できたことだが、それでもなんだか苦しかった。もう許してほしい。三十路も近くなってきたというのに、派遣をクビになって、雨の中倒れた男に、これ以上棘を刺さないでほしい。喉までそれが出かけたが、なんとか押し留めた。獄刻ではない、おそらくまともな職を得ている彼を、俺はまともに見ることができなかった。

「お礼なんか言う必要がないんですよ 義務なので、仕方なくやっただけです」

市民の義務?あの時ペンを拾った俺を偽善と断じたこの男にそういう矜持があるとは思えなかった。違和感がある。

「俺をここへ運んでくれたのは?」

「ぼく以外に誰がいるってんです?これも義務なんでお礼はやめてくださいね。 ぼくは人から感謝されるのが苦手なんで。重かった。雨降ってたし。ぼくチビだから余計に」

しかしこのひねくれた言い草は、俺の記憶の中の耳谷と完全に一致していた。

「悪かったよ」

礼の代わりに緑茶を飲み込んだ。

「よく俺の名前、覚えてたな」

言うつもりもなかった言葉が口をついて出てしまった。

「あなた、よく廊下でぼくが蹴られてんの見てウワ、カワイソみたいな顔してたから覚えてる」

言いながら俺から目を逸らして、彼はポケットからソフトケースの煙草を取り出した。俺が見ていたことを彼は知っていた。意外だった。いや、そうか?何かひっかかる。だがそれが何かはわからない。

「吸っても?」

「どうぞ 俺もいい?」

「ご自由に」

ず、とテーブルの上のガラスの四角い灰皿を俺の側に押した耳谷の手の甲には、大きな傷跡があった。短くて安そうな煙草をつまむもう片方の掌にも、同じような痕がある。あの頃、”あいつら”に、つけられたものだろうか? 俺は見るのをやめたから知らない。ジーパンのポケットから潰れた煙草を取り出す。湿っていた。ライターもなくなっている。耳谷がテーブルの上を滑らせてマッチ箱を寄越してくれた。礼を言おうと視線を上げると、言うな、と彼の眉間に皺が刻まれていたのでやめた。世間話の一言もなく、彼はまずそうに紫煙を吐き出す。「土曜日なのに雨で最悪」と言った少女と、カテゴリーがまるで同じ表情をしていた。彼の人生は、まだ雨なのだろうか。ふと、

こんな奴だったか?

と、感じた。だが、あの日の彼とまったく変わっていないような感覚も、ある。聞いてみたくなった。

「…覚えてる?」

「何を? ぼくあなたと共有してる思い出なんてないですよ 同級生ってだけだし イベントごとも出てないし」

「たしかに」

突っぱねられて少しだけほっとした。彼があのことを覚えていなくてよかった。だが直後にこうも思った。本当にそうか?あの日の机の下と違って、ここには明かりは充分ある。俺はもう一度彼の顔を見ようとした。しかし、彼は立ち上がって衝立の向こうに行ってしまった。デスクの引き出しを開けて漁ったあと、こちらから見えないさらに奥に引っ込んだ。ものを散らかして何か探しているのだけはわかる。「ああっ」という悲鳴のあと、紙の束が落下する音がして、少し笑いそうになった。そういえば、彼はあの時も、机に後頭部を強打していた。それを見ていたとき、俺はまだ彼のことがそこまで苦手ではなかったはずなのだ。毎日”あいつら”に折檻される彼を救う力が己にないことを悲しんでいた。だけどもしも、その力があったならば、俺はもしかしたら彼と――

「あったあった」

耳谷は青色の瓶と、どろどろに汚れたモップと、一枚紙を抱えて戻ってくると、テーブルの上にそれらを乱暴に並べた。紫色の染みで読みにくくなった紙の上の文字を、眉間に皺をよせて読む。

「はいはい蓋で計っていいのね」

瓶の蓋を外すと、瓶から液体を注いで、それをモップにかけた。一体彼が何をしているのか、俺にはまるでわからない。

「何それ?」

「術式分解薬 ぼくが作ったんじゃないから効き目強いですよ。ちょっと背中出してください」

「は?」

俺は医者にされるようにシャツをめくられて、薬を塗られるとでも思った。だがそうではなかった。モップを持った耳谷は俺の背後に回り、そしてシャツ越しにモップをそのまま押し付けた。

「よいしょ」

ずぶ、と体に何か入る感覚だけがあった。痛みはない。しかし、パニックになる。

「え!???は????なに、」

「ちょ、落ち着いてくださいよ!動揺って感染するんですよ!ぼくまで慌てちゃう!」

「説明がないから!」

「だってだって説明したらあなた多分嫌がるし!もう時間もないんで!我慢して!!」

悲鳴のようにそう言うと、彼はモップを俺の背中の中で掻き回した。そんな長さのものが体に入ったら胸まで貫通するはずなのに、そうはならなかった。

「あ、これか?これだ!」

ごりごりごりごり。全身に鳥肌が立った。モップで拭いているのか?俺の体の中を?あの汚いモップで?

「もうちょっとです」

ごりごりと振動を残しながら、モップは背中の中から徐々に出ていく。無いはずの空間が、狭まっていく。終わりの方はただシャツのバックプリントを汚いモップで擦られているだけになった。

「消せた」

彼は俺から離れ、向かいのソファに倒れ込むと、両手で顔を覆って大きくため息をついた。

「効くけどめちゃくちゃ魔力持っていかれるじゃないですかこれぇ……エリートが作った薬、エリートが使う前提の仕様だから嫌だ嫌だ」

俺は呆然と尋ねた。

「おまえって術士なの」

耳谷は俺に背中を向けるように寝返りをうって横向きになってから答えた。

「そうですよ カスの術士だけど」

俺の体になにが起きていたのか、キッチンを借りて煎れてやった緑茶を飲みながら彼は話してくれた。

曰く、俺には術がかけられていたらしい。魔力を吸い取る術式が、背の中に隠しスペースのようなものを構築されて描き込まれていたのだという。もちろん、俺は適正検査も陰性で、魔法を使える才はないから、魔力なんてものは持っていない。だが、一般人の体内にもわずかに魔力のもととなる粒子は存在する。未覚醒の状態のそれを吸い取られると、魔法使いではない人間は心身に変調をきたす。精神も肉体も思うように働かなくなり、原因不明のまま元気がなくなる。うつ病と診断されることもあるが、脳に原因がないためどの薬も効かない。そして急速に進行する。ある日突然、なにもできなくなり、倒れて、そのまま衰弱して死ぬ。そういう術なのだという。

「なぜ 誰がどうして一体俺にそんな恐ろしい術をかけたんだろう」

「そんなことぼくにわかるわけないでしょ。ただまあ 感触からして、そんなに前でもないかも。せいぜい2週間以内」

二週間以内になにかあったかと問われれば、まあ、あった。ちょっとしたミスで派遣先をクビになったのだ。派遣会社にも厳しくクレームを入れられて、俺は派遣会社そのものの登録を解除された。あっという間だった。

「じゃその派遣先の会社の人かもですね。クビにした上に術までかけるなんて、よっぽど恨まれることしました? あ、まあ、言いたくなきゃいいです 別に こっから先は義務じゃないですもん」

その心当たりもないわけではない。ただ、あれはむしろ俺の進言でミスを回避できたと言ってもいい案件だった。責任の所在が明らかになってしまったことで、不利益を被った社員は確かにいたが。

「しかし、だからと言ってこんな呪いみたいなものまでかけるか?普通」

「いますよ そういう奴も」

耳谷は断言した。

「カスだと思って下に見てた奴にしてやられるのが許せないってタイプとかね」

そしてわずかに、笑った。今日初めて――いや、学生の頃も含めて、彼が笑ったのを俺は初めて目にした。陰鬱な笑みだった。他人も、自分も、まとめて嘲笑うような暗さがあった。あの時、机の下で彼はこの顔で笑っていたのだろうか。

「誰がやったかはこの際、置いておくとして もう心配ないと思っていいのか」

「いいと思います ぼくだけじゃ解除できない術ですけど、人のつくった魔法薬で分解して洗浄しときましたから」

「ありが――」

「だから義務なんですよ。魔力覚醒していない一般人が悪意のある術に暴露されているのを発見した場合、術士には直ちに対処する義務があるんです。無視したのがバレたら免停なんです。しょうがなくやってんですよ」

またしても礼を遮られた。しょうがなくやっている。本当だろうか。違和感がある。雨の中、自分よりだいぶ背の高い男を背負って、運んで。そんな奴だったか?

「術士になっていたとは思わなかった」

俺の漏らした呟きに彼は大袈裟にため息をつく。

「学生の頃は魔力適正検査も陰性でしたしね。ぼくだってこうなると思ってなかった。覚醒は二十歳すぎてからです。でもカスの4流術士です。魔力も弱いし、複雑な術も使えないし。術士ってきいてみんなが想像するようなデカくて複雑な術一個も使えませんよぼかあ」

ゴミカスなので、と結んで彼は緑茶を飲み干した。

「お茶ありがとうございました」

彼は席を立つと俺の分の湯呑みも掴んで狭苦しいキッチンに向かった。自分が礼を言うのはいいのかよ、と思った。呆れるより、少し面白かった。あの頃と随分、印象が違う。いや、そうでもないのか?

洗剤を泡立てて湯呑みを洗いながら彼は

「誰がやったか知りたいですか」

と言った。後ろ姿だったから、どういうつもりで言っているのかわからなかった。

「わかるのか?」

俺は答えずに質問で返した。

「まあ、方法はあります。証拠を集めれば訴訟――いや、これ刑事事件ですね多分 傷害」

水を流す音がしてしばらく黙った。タオルで吸いきれなかった水を服で拭いながらテーブルに戻ってきた彼のシャツは袖をまくってあった。晒された彼の両腕は、夥しいほどの傷跡で埋まっていて、俺は絶句した。”あいつら”のされるがままにサンドバックになっていた彼の姿が、あちこちにタバコを押し付けられていた彼の姿が、魔力適正検査で陽性だった奴の術の練習台にされて遊ばれていた彼の姿が脳裏をよぎる。「何見てるんだ?」あいつらの一人にすごまれて、俺は目を逸らした。なんて無力なんだと、自分を呪ったあの時の強烈な羞恥と恐怖が蘇る。

「それ、あの頃、”あいつら”に?」

尋ねてしまっていた。それを訊いてどうするというんだ。今更誰も彼を救えないのに。

「え、わかんない。それはもう消えたかも。カスの術士なんで仕事で無傷ってことがまずないんで…」

あんまり見ないでください、と、彼は恥ずかしそうに袖を戻した。思っていたのとまるで違う回答に、脳が混乱した。俺は術士という仕事をよく知らない。術士ってなんだった? 魔法を使える適性のあるものがなる。それは知ってる。人ではないものや、他の術士のかけた術を解く、これも知ってる。それから、危険な魔法生物や、あるいは自分の依頼人と対立する依頼人に雇われた他の術士と戦うということぐらいしか――彼がか?”あいつら”に、毎日嬲りものにされていた彼が?

二の句の継げない俺に、術士の耳谷は尋ねた。

「証拠集めて訴えるなら手伝えますけど どうします?お金はとるけど……磯鳥くんはクビになっていまお金ないだろうし…後払いでもいいけど……」

「それって」

一息に言葉が出てこない。詰まる。

「向こうも俺に術かけた術士を雇ってるってことじゃないの、探ってる間にそっちにバレたら、どうなるの、おまえはさ」

「いやなこと聞くんですね」

カスの術士は本当にあからさまに嫌そうな顔をした。

「ぼくは極力そもそも誰ともやり合わないように仕事を進めたい派ですし、底辺のカスの術士だからそうするのが一番最高ですけど。もしうまくいかなくって、殺し合う羽目になっちゃったら、めちゃくちゃ嫌だけどそれはもう、しょうがないことですよ イヤだけど」

俺の頭の中に浮かんだよりも、よほど直接的な単語が飛んできた。まったくもって思い違いをしていた。耳谷椿一は、かつてあそこで”あいつら”に暴力を振るわれるがままになっていた。だが今は細々とまともな職についてなんとかやっている、俺よりよほど真面目で偉い奴だ。そう考えていた。

全然違った。こいつは、あれほどの目にあっておきながら、自ら”暴力”を生業に、選んだ。それもおそらく、さほど強い力に覚醒したわけではない。少なくとも、隙間なく腕が傷で埋まるほどには、怪我が絶えないようなレベルの術士だ。あの頃俺が見ていたよりも、もっと酷い目にあっている。もっと強い暴力に晒されている。

俺が黙っているのを逡巡と捉えたのか、耳谷はデスクから名刺を取り出してきた。

「まあ、しないならしないで、いいと思いますよもちろん…… 一応、名刺渡しときますね。仕事がないとなかなか、よそで頼むのが金額的に難しいだろうし…うちはクオリティの保証ができない分、お値段がやや安いから……後払いとかローンもいけるし…」

こんな奴だったか? 変わり果てたのか? 暴力に晒されて麻痺した?それとも――

「……帰るよ俺は」

俺は名刺をポケットに入れて立ち上がり、毛布を畳んでソファに置いた。知っている場所まで送る、と彼もついてきた。

「体の調子は?」

廊下を歩きながら、傘を渡される。

「大丈夫だよ ありが――」

言いかけて、やめた。

「じゃあ、まあ、もしも依頼するとしたらおまえに電話するよ」

「後遺症あっても一応連絡欲しいかも」

「わかった」

古びたビルの廊下の端に、錆びた外階段が見えた。降りて行くと知った通りが見えてきた。雨はまだ降っていたが、駅まではそこまで離れてもいない。傘もある。ここでいいよ、と俺は言った。じゃ、とそっけなく応じた彼の方を俺は一度だけ振り返った。

おまえさ、あの時もしかして

と、尋ねたりはしなかった。ほとんど確信があった。たぶん、彼は変わっていないのだ。あの頃も、その時できるやり方で戦っていた。これで俺は彼に2度救われたことになる。でもたぶん礼は言わせてもらえないだろう。