プロローグ

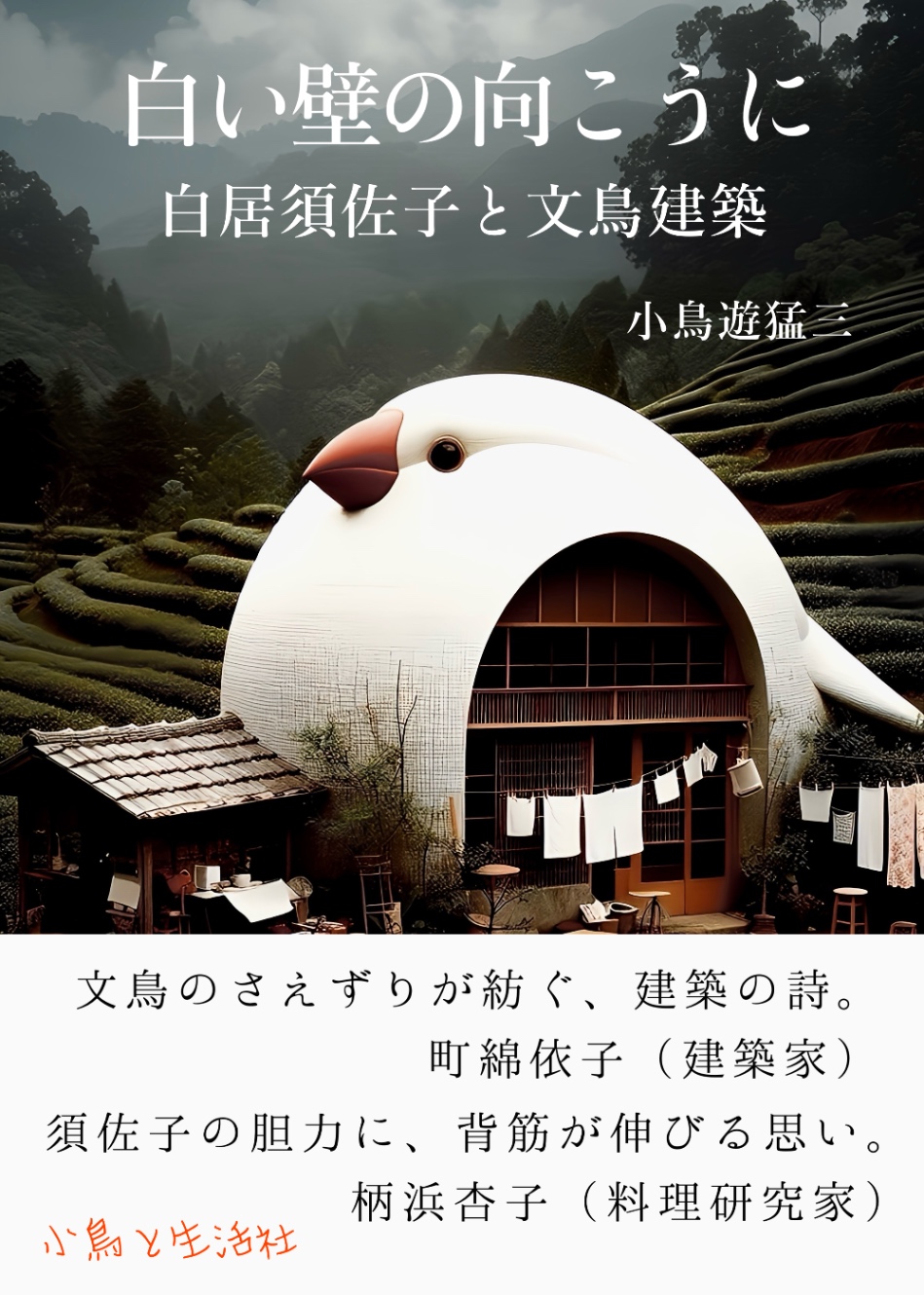

40年前にこの世を去った文鳥建築のパイオニア、白居須佐子。彼女が遺した家々は、今もなお多くの人々の住まいとなり、現代建築家たちに深い影響を与え続けている。須佐子が公に多くを語ることは稀であったが、彼女にまつわる限られた資料やインタビューを通じて、文鳥建築に託された彼女の思いを探求する旅に出る。

須佐子の実家は、さまざまな生き物が共存する小さな動物園を思わせた。彼女の幼少期の記憶を鮮やかに彩るのは、ロバ、犬、猫、リクガメ、そして小鳥たちだった。彼女の心に刻まれたのは、小鳥たちの鳴き声だった。カナリアやインコ、十姉妹や文鳥が奏でる旋律は今でも須佐子の耳にはっきりと残っている。

四人兄弟の末っ子として生まれた須佐子は、ある種の放任主義の家庭で育った。その影響もあって精神的な自立は早く、何でも一人でこなしてしまう子供だった。母親は動物たちへの愛情を惜しみなく注ぎ、家族の食事よりも動物たちの世話を優先していた。夕食時には、ロバや亀の餌を使ったと思われる料理が出されることもあったが、家族はそれを黙って受け入れていた。

須佐子がもっとも愛していたのは、白文鳥のモッソーである。人懐っこい表情と動きに、深く心を奪われた。純白のその姿は、須佐子にとって心の中の理想を現実のものとして映し出していた。他の動物たちが色と模様を持つ中、須佐子はモッソーの白さを、空白のキャンバスのように、無限の可能性を秘めた自らの未来と重ね合わせていた。

第一章「育雛」

晩年の須佐子は感慨深げに語った。「家が文鳥やったら楽しいやろ?そう思って作っただけやねん。」彼女は子供の頃からどうしたら文鳥をモチーフにした建築が実現するのか、それだけを夢想していた。普通の女の子が経験するであろう遊びや恋愛、それらを全て捨てて資格を取り、建築家としての歩みを始めた。しかし、彼女のキャリアには、想像を絶する苦労が隠されている。文鳥建築という革新的なアイデアを口にしただけで、業界からは猛反発を受けた。女性が建築家を目指すことすら困難だった時代であった。「大変なこともあったでしょう?」と私は率直に尋ねた。「他の人が聞いたら大変やと思うんやろか。なんや知らんけど、犬飼うてる人が来て、こんなけったいな家は認められへんって、糞を投げつけてきよってん。白い壁が茶色に染まって。ここで引いたら、この家を建てた人間として負けやと思って、そのまま相手に投げ返したってん。気づいたら文鳥軍団と犬軍団の糞投げ合戦になってもうて。あたしもまだ若かったし、殺気立ってるのを見て向こうも怖気づいたんか、それ以上何もしてこなくなったんですわ。最後は相手が白旗かかげて。」須佐子は楽しげに笑った。

文鳥建築に理解を示す施主の中にも細かい注文を頼んで来る人がいたという。「施主さんの気持ちはよう分かるんです。ノーマル、桜、シルバー。壁の好みはあると思うんです。せやけど、白文鳥一筋でやってきたあたしに、その一線越えろ言うんは、建築家の肩書き捨てろ言うてんのと同じですわ。そうは言っても、熱意にほだされて白以外も何件か設計したんやけど。鬼っ子みたいなもので、今となってはかわいいもんです。」

建てた後の住まいは、暮らす人たちの自由に任せられていると、須佐子は考えていた。住人は、白いキャンパスにそれぞれの色を塗り、思いを表現していった。もちろん、そのままの風合いを活かして住む人々も少なくなかった。須佐子の家に暮らした人たちを変えたのは共通の心で、「既成概念にとらわれない」ということだった。須佐子の文鳥建築は、そうした自由な精神と力強さを持っていた。

須佐子に薫陶を受けた建築家の一人に関征子がいる。関は、「家に帰れば、セキセイインコ」というキャッチフレーズで知られる「セキセイハウス」を立ち上げ、現在は小鳥建築業界の大半のシェアを占める大企業に成長させた。須佐子に言われた言葉を今でも胸にしまっていると、関は当時を述懐する。「忘れもしません。私が初めて建てた小鳥物件、セキセイ専門でやってるんですけど、白居さんがふらっと見学に来たんですよ。私にとっては雲の上の存在でしたし、何を言われるのか施工関係者みな緊張しました。白居さんは、『眼なのよね、眼。小鳥も建築も眼なのよ。』とボソッとつぶやき、去っていきました。正直、どう評価されたのか全く分かりませんでした。このままでは自分を小鳥建築家と呼ぶ資格がないと感じ、弟子入りさせてもらうために白居家の門を叩きました。」

須佐子は来る者を拒まなかった。彼女が仕事部屋として建てた通称「小鳥のお宿」は、須佐子の建築に感銘を受けた若き建築家や書生たちが、共に学び、技術を磨く場となった。須佐子は家賃や学費などの金銭を一切受け取らなかった。代わりに、彼らは須佐子の庭で飼われていたロバの世話を日常の役割として頼まれていた。現在、鳩建築の第一線として活躍している服部波戸子も門弟の一人だ。ロバの世話をする日々は、生き物と人間の関係性、そして鳩建築における「眼」の設計の肝を会得するのにとても役立ったと、彼女は回想している。

建築家としてのキャリアをスタートした須佐子の革新的な建築は、初めのうちはほとんど注目を集めていなかった。一部のマイナーな雑誌では「建築界の異端児」として彼女を取り上げたが、それはサブカルチャーの範囲内であり、主流の建築界は彼女の存在を無視していた。

当時の状況を語ったのは、戦後建築評論の第一人者である遠戸粟彦だった。彼の対談集には次のように記されている。「白居須佐子の建築を初めて目にしたとき、頭が真っ白になりました。目の前には、これまでに見たこともない幻影が峻立したかのようでした。言葉にできないほどの衝撃でした。もし言葉にしたら、僕がこれまで評価してきた建築はすべて否定される、そんな恐怖に駆られました。僕だけでなく、その頃の建築家たちも同じだったと思います。白居の建築を認めたら、自分の過去の仕事を根本から見直さなければならない。それは恐ろしいことでした。だから黙殺したのではなく、沈黙せざるを得なかった。それが当時の僕たちの本音でした。」

しかし、そうした状況の中で須佐子に訪れた転機は、彼女のキャリアにとって決定的なものだった。

第二章「成鳥」

35歳の夏、須佐子によって設計された、彼女が生まれ育った西宮の小さな住宅が、建築界で最も権威ある「ザルツブルク・ボレーコ建築賞」において金賞を受賞する栄誉に浴した。

これは、日本人としても女性としても初めての快挙であり、世界の建築界に衝撃を与えた。報道陣が一斉に須佐子の元に殺到し、日々取材が絶えなかった。これまで彼女を冷遇してきた日本の建築界も文鳥建築の価値を認めざるを得なかった。それにも関わらず、須佐子は冷静な眼差しでその時の熱狂を見守っていた。須佐子は晩年の対談集でこう述べている。「あほちゃうかと。賞もろたからって、建物が急に輝き出すんかって。金儲けしたがる人間が目んたまギラつかせて、ぎょーさん寄ってきましたわ。野鳥の顧客も狙い目ですよ、カワセミやりませんか?クジャクは色多いんで単価上がりますよ?とかね。白いペンキ被って出直してこい言うたりました。」狂騒が渦巻く中でも、須佐子の姿勢は微動だにしなかった。

しかし、須佐子の建築家としてのキャリアは、避けがたい大きな変動に直面した。文鳥建築への依頼が急激に増加したのだ。かつては国内のマニア層にのみ知られていた彼女だが、今や世界各国からの発注が殺到していた。依頼者の熱意を感じれば、多忙を極める中でも須佐子は仕事を引き受けた。設計においては、現場を直接見ることからインスピレーションを得るというこだわりから、外国への渡航も頻繁に行われた。文鳥建築の核を守りつつ、各国や地域の文化に根ざした設計を心がけ、その本質を守ることに尽力した。

須佐子はこう振り返っている。「世界のいろんな文鳥愛好家と会うことができたんは、賞をもろて、唯一よかったと思えることでしたわ。あたしは英語すらまともに喋られへんけど、『文鳥』という共通言語があれば、どんな国の人とでも言葉を超えて会話になるんですわ。白文鳥が正義の象徴とされる集落や、文鳥の鳴き声に合わせて祈りを捧げるシャーマンがいたり、文鳥を通じて世界を見れたことは、あたしの仕事に深い影響を与えたんかなと今になって実感してます。」

須佐子の文鳥建築が世界中の人々を魅了する最大の理由は何だろうか。関のインコ建築を見た際、「小鳥も建築も眼なのよ。」とつぶやいたという須佐子の言葉が、私の心に引っかかっていた。建築や小鳥を観る「眼」の重要性を指しているのだろうか。長年の疑問を晩年の須佐子に直接ぶつけてみたことがある。須佐子は遠い過去を思い返すような表情で語り始めた。「建築なんてもんは、竣工して施主さんに渡した瞬間から、住む人のもんやから、建築家が口を挟む余地はないんですわ。せやから、この話はあたしが死んだあとにしてほしいんやけど、『眼』いうんは文字通り、文鳥の眼のことを指すんです。」身構えていた私はやや拍子抜けをした。文鳥の眼。そこに何か特別なものがあるのか。私が問うと、須佐子の語気が少し荒くなった。「あんた、文鳥を純粋に観察したことある?あたしは物心ついたときから、そばに文鳥がおって、その時から今日まで文鳥と対峙、そういうたら大袈裟やな、まあ、見つめ続けてきたんやね。ほんでな、あるとき気づいてん。文鳥の眼はどんな意味でも完璧なんちゃうかと。顔の中での存在感、くちばしとの位置、瞳のサイズ、質感、挙げたらきりないんやけど、完璧なバランスで文鳥の眼はそこにあんねん。文鳥建築を作りたい思った最初のきっかけはそこやってん。」

一般的には、須佐子の建築は柔らかなフォルムと豊かな質感を持つ白壁にその魅力があるとされている。誰もが一目見ただけで、鮮明な記憶として心に刻まれるほど印象深い。そんな中で、須佐子が「眼」について、彼女らしくないほど情熱的に、まるで私に教えを説くかのように語り始めたのは、意外なことだった。「もちろん設計において、その土地の環境や風景を念頭において図面を引きます。ここの曲線が急すぎると周りの景観と調和せえへんから、文鳥さんにはもうちょっとお餅になってもらおうか、とかね。曲線が少し変わるだけで文鳥建築の印象はガラッと変わる。で、『眼』の話ね。眼の位置をどこに置くか、あたしが最も注力するんはそこなんよ。すぐに決まることもあれば、3か月かけても、ここや、っていう位置が見つからへんこともあって。他がどんなに整っても、眼の大きさや形、質感、位置…文鳥の完璧な美にどれだけ近づけるかが『眼を決める』ってことなんですわ。あたしのやってきたことは、この作業の繰り返しなんちゃうかな。画竜点睛を欠くって言いますやろ、あれをもじって『画鳥点睛を欠いた小鳥建築』って勝手に言うてるんやけど、眼が家に命を吹き込んでるってことを軽んじてる、そんな小鳥建築がようさんありますわ。」普段は寡黙な須佐子が、この時だけは情熱的に語り、文鳥建築の核心について深く述べた唯一のときだった。

須佐子は引き続き、国内外の建築賞を次々と受賞し、世界的な建築家としての地位を固めた。ポストモダンの流行りが建築界を席巻した時、カラフルなインコ建築が人気を博していた。この時代の流れに乗り、須佐子の門弟たちも急速に活躍の幅を広げた。万博やオリンピックの会場、省庁といった巨額の予算が動くプロジェクトからの依頼が須佐子に舞い込むも、彼女はこれらをことごとく断った。世界的な名声を手に入れたとしても、文鳥を愛し質素な生活を求める人々のために設計を続けるという須佐子の姿勢は変わらなかった。須佐子にとっての家のイメージは、幼い頃に世話をしていた白文鳥の小さな鳥籠そのものだった。食事、水浴び、睡眠―最低限の空間さえあれば、豊かな生活が送れると須佐子は考えていた。

第三章「巣籠」

39歳の夏、須佐子の建築家人生に最大の危機が訪れた。設計した戸建てが建築基準法違反の疑いで、都市整備局の監察担当による捜査が入ったのだ。実際、彼女の建築は建築基準法を違反しており、捜査はその確認のために行われた。設計において須佐子は、文鳥の意匠に最も力を入れていた。他の事柄はほとんど考慮外だった。建築基準法は、資格取得時以来、目を通したことがなかった。文鳥建築は法律を逸脱していたが、その逸脱が美しさそのものだった。捜査は日々続き、関連物件の調査に須佐子も同行することになった。これまで、建物が完成し施主に引き渡された後、自らが建てた家を訪れたことはなかった。それが彼女のポリシーであった。皮肉なことに、この事態で初めて自分の設計した家の中の生活を見た。

どの家も慎ましやかな室内で文鳥を飼っていた。その愛らしい瞳でこちらを見つめてくる。須佐子は感情を抑えきれなかった。訪れる家々が小さな幸せで満ちていることを、調査の度に強く感じた。建築家を辞めることはいつでもできると考えていたが、免許取り消しの危機に直面した今、須佐子は初めて小鳥の神様に救いを求めた。

「世界の白居に黒い疑惑」「違法資金で建てられた文鳥御殿」、メディアは根拠もなく連日報じた。男性が支配的で保守的な建築界は、この機に須佐子を公然と非難した。都市整備局の捜査は一段落し、結果発表を待つ状況になった。悪質と判断されれば起訴、最悪実刑判決の可能性もあると、整備局の捜査官は説明した。須佐子は自室に籠り、文鳥たちと静かな時間を過ごさざるを得なかった。外で飼うロバは、ペットホテルに預けるしかなくなった。家の前ではマスコミが待ち伏せていた。両親は早くに亡くなり、兄弟とは疎遠だった。文鳥建築への情熱のみを追求してきた須佐子には、親友も恋人もいなかった。このような事態で、それでも孤独を覚えなかったのは、いつでもそばに文鳥がいてくれたからだ。

捜査は意外な結末を迎えた。調査された建物は全て違法建築だったが、住民たちが都市整備局に反発の姿勢を見せたのだ。「この家は文鳥のために建てたんや。わしらはただ間借りしてるだけ。せやから、人間の住まいを対象とした建築基準法とは関係ないし、文鳥たちが幸せなら、ここを離れるつもりはない。」みな口を揃えてこのように訴えた。前代未聞の事態に、整備局はどんな処分を下すべきか頭を抱えた。長期にわたり大規模な捜査が行われ、世間の注目を集めた事件である。何のお咎めなしでは、行政の威信に関わる。結局、須佐子には6ヶ月の業務停止命令という、玉虫色の決着が下された。

27歳で初めて家を設計してからというもの、一息つく間もなく働き続けた須佐子に、予期せぬ長期休暇が訪れた。これまで振り返ることがなかった仕事を、この機会に整理した。数えてみれば、その数は合計で107にも上った。フリーランスの建築家としては異常なほどのペースだ。どの図面を見ても後悔や不満を感じない自分に、須佐子は驚いた。キャリアのスタートから妥協を許さず、文鳥建築に命を削りながら「眼」を入れ続けてきた彼女なりの矜持の跡がそこにはあった。建築家としての半生が頭を巡り、肩の力が抜けた。その時、ふと心に浮かんだ。インドネシアへ行こう。ジャワ島へ。

文鳥の原産地がジャワ島であることを、小学生の須佐子は図書館で借りた鳥の図鑑で知った。それからずっと、一度は訪れたい夢の国だった。建築家となり仕事に没頭してからは、その思いは頭から消えていた。突然の休暇が、須佐子の記憶を呼び覚ました。海外の家も何件か手がけたが、インドネシアへは行ったことがなく、一人旅も初めてだった。文鳥たちとロバを、それぞれ信頼するペットシッターに託し、須佐子は成田空港からジャワ島へと旅立った。

エピローグ

そこは、東ジャワ州の州都スラバヤから車で約3時間、さらにトレッキングで40分歩いた場所にある。ジャワ語で「千の泉」を意味する「トゥンパック セウ」。横幅広がる水のカーテンが120メートルの崖を落ちる様は息をのむ美しさだ。訪れるツーリストがなかなか気づかないような場所に、小鳥の形をした白い石のオブジェが、まるで隠れるかのように、茂みの中に静かに佇んでいた。

須佐子の訃報を新聞で知った。ジャワ島からマドゥラ島へのセスナ機チャーターフライト中の墜落事故だった。誰も知らされておらず、私も旅先の情報は知らなかったので、寝耳に水だった。生前の付き合いがあった私にも取材の申し込みがあったが、憶測で話すのは彼女の意志に反すると思い、全て断った。須佐子の急逝に、世界中から哀悼の意が寄せられた。「文鳥建築で世界を笑顔にした白居須佐子」「世界の建築史に白居須佐子の名は永遠に刻まれるだろう」「白居須佐子が設計した文鳥建築には、彼女の魂が息づいている」。世界のメディアや建築家は須佐子の死を悼みながら、彼女のこれまでの業績を最大限の言葉で賞賛した。

滝の音が心地よい山腹で、文鳥の形をした墓に手を合わせた。墓の裏には、小さく墓標が刻まれていた。それは須佐子が生前に、最も好きな曲だと公言していたオーティス・レディングの「ドック・オブ・ザ・ベイ」の一節であった。

“Looks like nothing's gonna change

Everything still remains the same

I can't do what ten people tell me to do

So I guess I'll remain the same“

“変わることなどない

全ては以前と変わらず

人々の言うことなどできやしない

だから おそらく僕は

変わらないままだろう“

オーティスの歌が示すように、須佐子の建築モチーフは終始一貫していた。時にマンネリと批判されたが、彼女は外野の声を気にせず、文鳥建築に心血を注いだ。文鳥の家を待ち望む人々が絶えなかったからだ。自分が権威になることを最も嫌った須佐子にとって、文鳥は権威から最も遠い存在であり、鳥籠の中の小さな自由を求める彼女にとって、その理想を具現化する手段が建築だった。

須佐子と雑談をしていて印象に残っている話がある。「8歳の時ですわ。夜中に目が覚めて、ふと鳥籠に目をやったんです。そしたら、白文鳥のモッソーと目が合って。そんときね、めっちゃ白いと思ったんです。怖くなった、その真っ白さに。いつもは可愛いモッソーに畏怖をおぼえたんです。慌てて布団に潜り込もうとしたとき、モッソーが今まで聞いたことない綺麗な声で鳴いたんです。ほんで、もう一回、振り返ったら、モッソーとっても優しい目で見つめてくれてたんです。あの時の安心感があたしの原点なんです。変な話、あたしは死ぬこともそんな怖ない。あの世でモッソーがまた、『よー来たな』ってあん時のような目で見つめてくれるんちゃうかなって。」須佐子はおおらかに笑った。

39歳という若さでこの世を去った白居須佐子。彼女が幸せだったのか不幸だったのかは、私には判断できない。彼女の人生をどこまで理解できたのかも、確信は持てない。しかし、もし今、彼女の文鳥建築に暮らす人、そして、彼女から多くを学んだ小鳥建築家たちが建てた家に暮らす人がこの文章を読んでいたら、須佐子が全身全霊を傾けて建物に込めた愛情と、彼女の思いの一端を感じ取ってもらえたなら、それ以上の喜びはない。

須佐子の物語は、彼女が築いた家々と同じく、静かに、しかし確かに、私たちの心に生き続ける。

初出:『月刊 ことり建築』2024年1月号〜5月号

本記事は雑誌連載時の「白居須佐子が遺した小鳥たち」を改題し、著者・小鳥遊猛三氏のご厚意により一部抜粋して転載しております。

🪽️

🪽️

🪽️

🪽️

この作品はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。画像は生成AIによるものです。