わたしは、小学四年生のときから今まで、自分がおもしろいと思っていることは他の人もそう感じるだろうという、根拠のない確信を持ち続けて生きてきた。根拠がないのは、10歳のときにその感覚がわたしにすーっと降りてきたからだ。

小学校の席替えで隣になったどんな女子でもしゃべり倒して好きにさせる自信があった。関西の小学校ではしゃべりがおもしろいやつがモテる。わたしもそうだった。関東に引っ越すまでは。

神奈川県の葉山町という田舎に引っ越したら、これまでのやり方が通用しなくなった。関東のノリについていけなかった。そもそも言葉が違っていた。「それ、なんぼ?」と聞いたら、「なんぼって、どういう意味?」と返された。そこから正していかなければならなかった。

周囲となかなか馴染めず、中学校にあがると内向的になってしまったわたしは、本を貪るように読むのが日課になった。坂口安吾の自伝的作品を集めた「暗い青春・魔の退屈」という文庫は、タイトルのインパクトと、意外なユーモアに満ちた厭世観で、いまでもたまに読み返す。わたしは、自分の「おもしろ」への確信と関心を失わなかったが、鬱屈とした気分になった。今でいうところの承認欲求が満たされていなかったというやつだ。

関東の笑いというのは、オチがなかったり、シュールなネタが多いという印象があった。その感覚がわかったのは、シティーボーイズの公演を見たときだった。それまでは、関東の笑いを掴み切れずにいた。オチらしいオチのないコントが続き、最初はとまどったが、終盤には、出会ったことのない笑いに高揚していた。自分の「おもしろ」の感覚が関東のそれにアジャストした。

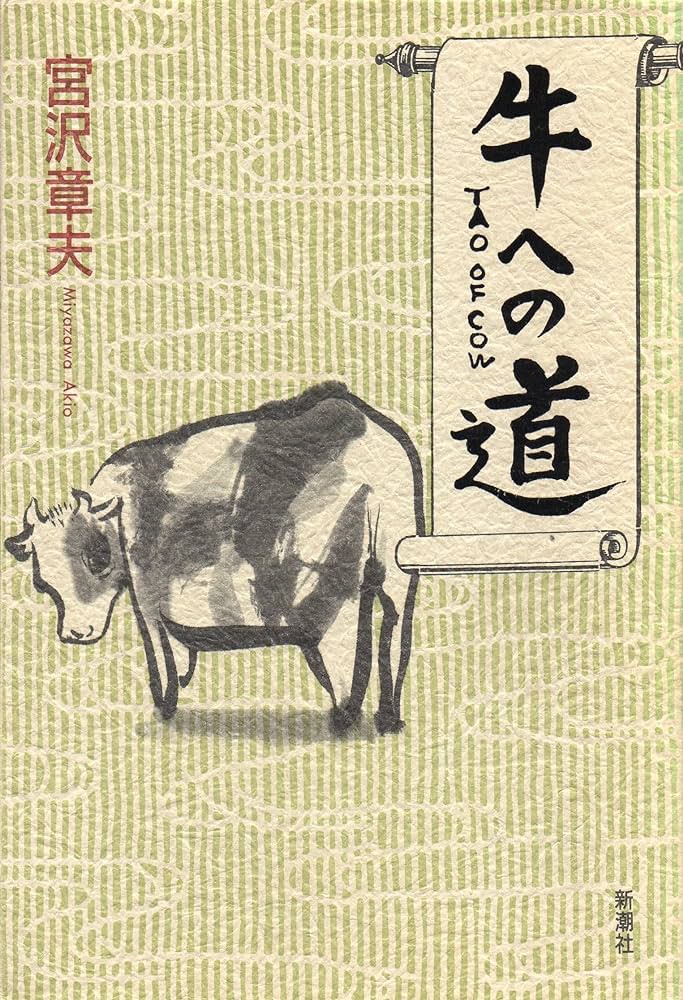

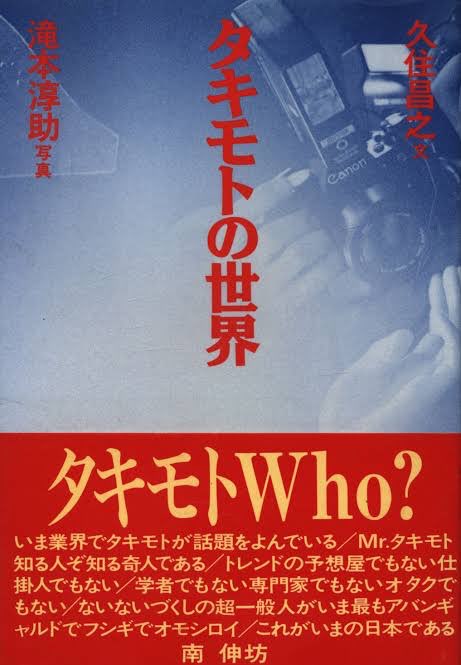

18歳のとき、シティーボーイズ関連で宮沢章夫の「牛への道」というエッセイ集に出会った。この本には、かなりの影響を受けた。エッセイの具体的な内容は忘れてしまったが、宮沢の視点は、わたしの「おもしろ」の感覚を刺激した。固定概念をいったん外す術を知ったというか、感じたというか。同じ時期に読んだ、久住昌之の「タキモトの世界」の影響も大きい。

わたしはサブカルの残滓である。「サブカルとは?」を書き出すと長くなるので別の機会にする。しかし、自分がおもしろいと思ってやってきたことの原点は、教室の机やバケツをドラムに見立ててほうきで叩きながら、即興の歌詞を歌い、周りを笑わせていた10歳の、まだサブカルなど知らなかったころの自分にある。

数年前の話。ファミレスでメニューを見ていたら、そこにインスタ映えしそうなデザートに目が留まった。思わず注文してしまった。

「#映えスイーツ #日本庭園が好き #枯山水の美 #スイーツ好きと繋がりたい #抹茶の緑に見とれてしまう人と繋がりたい #カロリーが気になるけど今日は自分へのご褒美デー」など、衆目を集めそうなハッシュタグを考えながら待っていたら、品物が運ばれてきた。

メニューと全然違う、クレームを入れていいレベルの代物が出てきた。わたしを嘲笑うかのような雑さだった。柄にもないことをするものじゃないなと思ったが、わたしの生活はこのようなことの連続である。映えない人生かもしれないが、愉快だからプラマイゼロ。あのデザートのあまりの雑さを折に触れて思い出し、思わず笑いそうになる。そう考えると、わたしの中では、めちゃくちゃ映えていたのかもしれない。