社会人になると、「目標を立てましょう」と言われることがあります。多くの会社では、目標を設定する仕組みを使っています。たとえば、仕事が始まるときに「この1年間で達成したいこと」を決め、その期間の終わりに「どのくらい達成できたか」を振り返る制度です。このような仕組みを「目標管理制度(MBO)」といいます。1954年にドラッカーが著書で紹介し、それが広まりました。

この制度には会社にとって多くの良い点がありますが、働き始めたばかりの人には、なぜ目標を立てるのが大切なのかがわかりにくいこともあります。「なぜ目標が必要なのか」「どうやって目標を立てればいいのか」と悩むこともあるでしょう。

実は、目標を設定するには「やり方」があります。このやり方を学ぶと、目標を立てるのが簡単になり、それを達成するのも楽になります。目標をうまく立てられるようになると、仕事を進めやすくなるだけでなく、自分自身の成長にもつながります。また、目標を持つことで、「どんな仕事をしたいか」「どんなスキルを伸ばしたいか」など、自分の将来を考えるきっかけにもなります。そして、自分の立てた目標を達成したときには、大きな喜びを感じることができます。

目標の基本構造

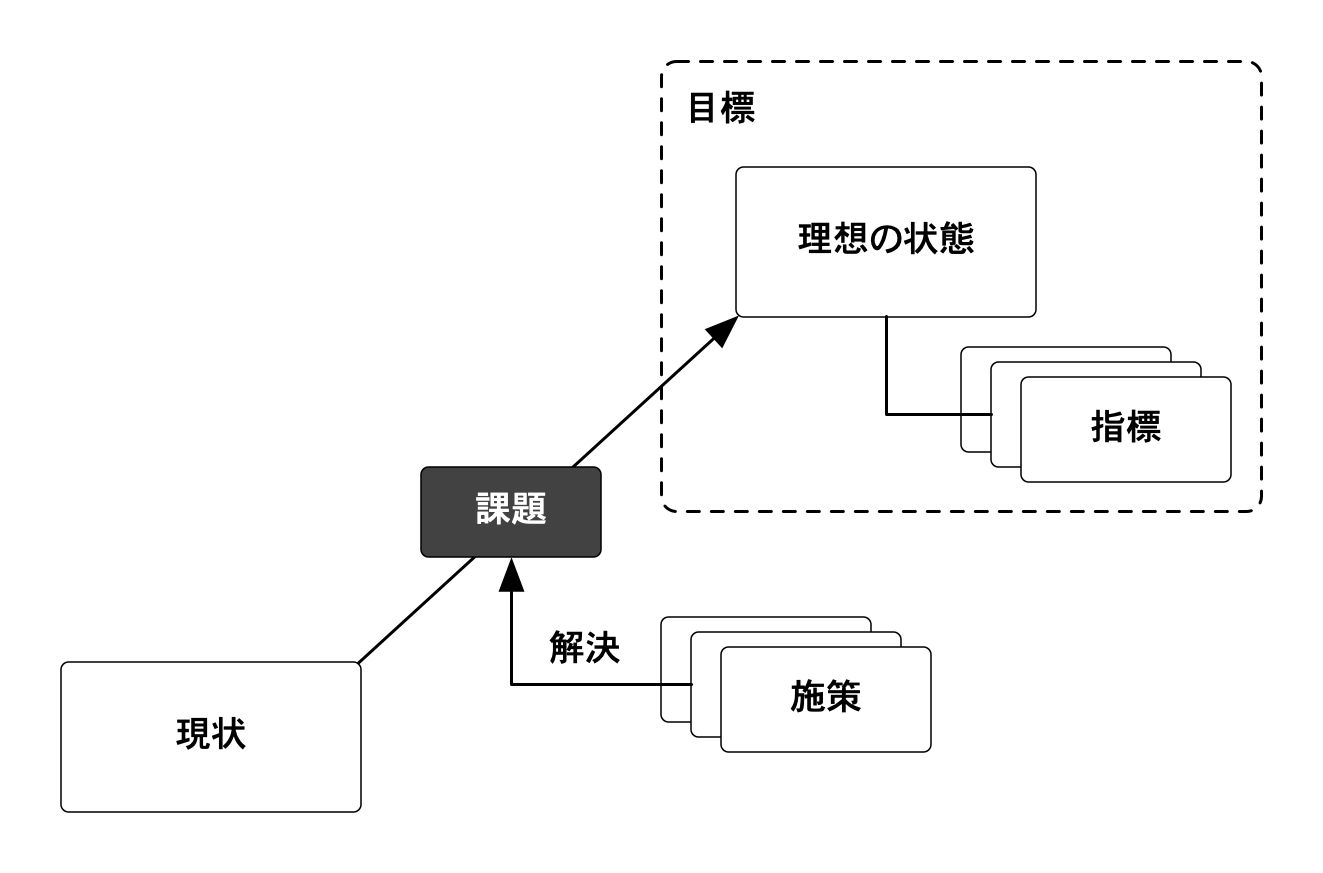

目標設定について理解するためには、まず目標の基本的な仕組みを知ることが大切です。下の図は、「現状」や「目標」、「施策」などの要素がどのように関係しているのか、ということを示しています。

会社や人によって使う言葉が少し違うことがありますが、基本的な考え方はほとんど同じです。もし、ここでの説明と違う言葉が出てきたとしても、その言葉が基本的な仕組みのどこに当てはまるのかを考えると理解しやすくなります。

それでは、ひとつひとつ用語を解説していきます。

現状

「現状」とは、今の状態や状況のことです。目標を立てるときは、まず自分が今どんな状況にいるのかを正しく知ることが大切です。

たとえば、桃太郎の話では、「村に鬼が現れ、村人たちの生活が危険にさらされている」というのが現状です。鬼が村人から宝物を奪い、村人たちが困っているという具体的な状況があります。このとき、現状は「状態」として捉えます。「村人がおびえて暮らしている状態」や「鬼の被害が続いている状態」といったように、動きではなく、今の状態を正確に表すことがポイントです。

目標を決めるときには、この現状を分析することが必要です。現状を理解できていないと、自分が目指す理想との違いを把握するのが難しくなります。また、どんな課題があるのかや、それに対して何をすればいいのかも分からなくなってしまいます。

理想の状態

「理想の状態」とは、「将来こうなりたい!」と思う理想的な姿や状況のことです。理想は、できるだけ具体的で、頭の中にその様子がはっきり浮かぶようなものであると良いです。

桃太郎の例で考えると、「鬼を退治して村を平和な状態にしたい」というのが理想です。この理想は、「村人が安心して暮らしている状態」や「鬼による被害が完全になくなった状態」といった具体的な形で表現できます。理想を考えるときには、それが「状態」であることが大切です。「鬼を退治する」というのは動作なので、それ自体は理想の状態とはいえません。

また、理想の状態を考えるときには否定文を使わないことも重要です。たとえば、「村人が困っていない状態」といった表現では、「困っていない」ことだけを伝えていますが、それが具体的にどのような状態なのかははっきりしません。こうした表現は、ただ「困っている状態ではない」というように、全体から「困っている状態」を引いた残りを表しているだけだからです。理想を具体的にイメージするためには、「村人が安心して平和に暮らしている」といったように、まずは目指すべき状態を言語化していくことが大切です。

指標

「指標」とは、理想をどれくらい達成できたか、または近づいているかを測るための基準です。指標には、「数字で表せるもの(定量的な指標)」と「状況や結果で表すもの(定性的な指標)」があります。

定量的な指標

定量的な指標は具体的で分かりやすいため、可能であれば数値で表せる目標を設定することが重要です。

鬼の襲撃数を年間でゼロにする

鬼が奪った宝物に相当する金額のうち80%が返還もしくは賠償される

これらの指標は、数字や具体的な結果で達成度を明確に確認できます。

定性的な指標

一方で、定性的な指標も重要です。ただし、「村人が安心して暮らせる」というような漠然とした表現ではなく、具体的な基準を考える必要があります。たとえば、以下のように具体的な基準を設定します。

鬼がいなくなった後、通常の生活を取り戻し、村人が定期的に市場を開いている

鬼への貢ぎ物が廃止され、行なっていない

このように、客観的にできている、できていないが判断できるものが指標になります。

指標を決めるのは難しいと感じることがあるかもしれません。しかし、目標設定における指標は、マネージャーとあなたが共通の理解を持つための道具です。これは、期の終わりに「達成できたかどうか」を明確にするために設定されるものです。指標があることで、成果を客観的に評価しやすくなり、目標への進捗を確認する手助けとなります。

目標

理想の状態に指標を組み合わせることで、「目標」ができます。たとえば、桃太郎の理想の状態が「村が平和で、村人が安心して暮らせる状態」だとします。この理想だけでは解釈があいまいになりがちです。ある人は鬼の数をゼロにすることが理想だと考えるかもしれませんし、別の人は鬼の襲撃が少なくなることを十分だと思うかもしれません。理想の状態を指標に基づいて表現することで、達成できているかどうかを客観的に判断できるようになり、それが目標になります。

目標を考えるときには、期間を意識することも大切です。理想を実現するために、「この期間でここまでやる」という具体的な目標を設定すると、進捗を管理しやすくなります。

課題

「課題」とは、現状から理想の状態に近づくために解決しなければならない問題や乗り越えるべき障害のことを指します。たとえば、現在「村に鬼が現れ、村人たちの生活が脅かされている」という現状があるとします。この現状を、「鬼の襲撃数を年間でゼロにして、村人が安心して暮らせる状態」に変えるのが目標だとします。この場合の課題は「鬼が襲撃してくること」です。この課題を解決することで、現状を理想の状態に近づけることができます。

課題を正しく認識することは簡単ではありません。課題を正確に理解するためには、まず現状と理想の状態をしっかりと把握し、それらの間にあるギャップを分析する必要があります。このプロセスを丁寧に行うことで、解決すべき課題が明確になります。

施策

「施策」とは、課題を解決するために具体的に行う行動のことです。施策を実行することで、目標の達成を目指します。施策は、課題を解決することを目的としていなければなりません。そして、課題を解決するためには、通常、複数の施策が必要になることが多いです。

たとえば、桃太郎の場合、「鬼が襲撃してくること」を解決するために、さまざまな施策を考えることができます。

鬼を退治する

鬼の襲撃を防ぐ防壁をつくる

鬼に負けないように村人を訓練する

施策は、具体的であればあるほど実行しやすくなります。たとえば、「鬼を退治する」という大まかな目標よりも、「鬼がいる島まで行くために船を作る」「鬼の弱点を調べて専用の武器を準備する」というように、行動を細かく分けて考えると、実際の行動に移しやすくなります。このように、施策を具体的に分解することで、課題解決に向けた計画をより効果的に実行できるようになります。

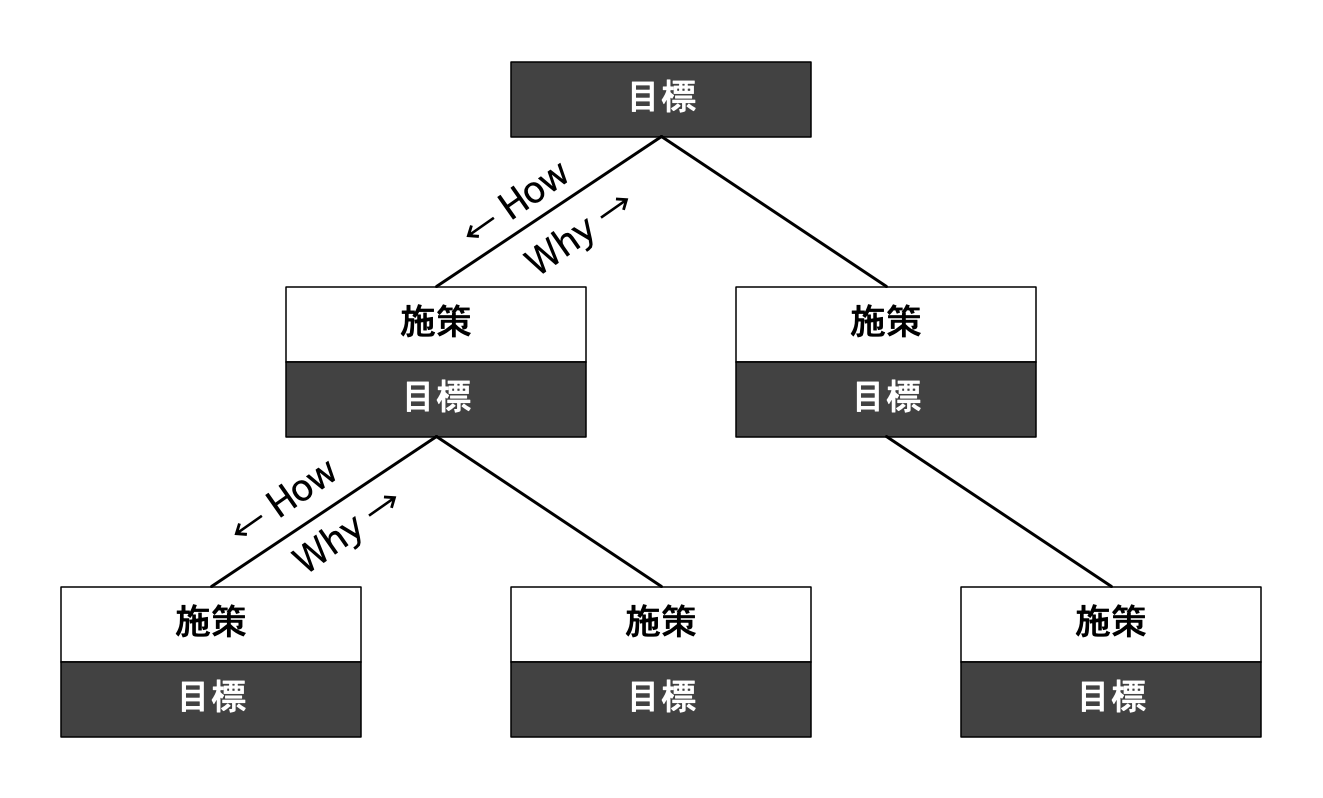

目標と施策の関係

目標と施策には、重要な関係として「連続性」があります。目標を達成するために施策を行うと説明しましたが、大きな目標の場合、その施策が直接行動に移せるものとは限りません。このような場合には、施策が達成された状態を次の目標として設定し、さらにそれを実現するための施策を計画する必要があります。

施策は目標を「どのように(How)」達成するかを示すものであり、目標は「なぜ(Why)」施策を行うのかを示すものです。この関係が、目標と施策の連続性を形作ります。

たとえば、「鬼を退治する」という大きな目標に対して、「3匹の仲間を集める」「鬼がいる島まで船を作って渡る」「鬼の弱点を調べて武器を準備する」といった施策を計画できます。さらに、「3匹の仲間を集める」という施策を次の目標にすると、「きびだんごを用意する」「仲間の条件を定義する」といった、より具体的な施策を計画できます。このように、上位の目標を実現するために施策を計画し、それを目標としてさらに下位の施策を立てるという構造ができます。

目標と施策の連続性は、組織全体で共有する目標を具体化するプロセスにも使われます。たとえば、全社で掲げられる抽象的な目標を、本部や部、課といった組織階層に従って分解し、さらに個人の目標へと具体化していくことが可能です。個人の目標も、この連続性の一部として計画されます。このように、目標と施策を連続的に展開することで、全体の目標達成に向けた計画がより現実的で実行可能なものとなります。

目標設定のプロセス

これまで説明した「現状」「理想の状態」「指標」「目標」「課題」「施策」は、すべてつながっています。桃太郎の鬼退治を例にすると、次のような流れで考えることができます。

現状:村に鬼が現れ、村人たちの生活が脅かされている

理想:村人が安心して暮らせる状態

指標

定量指標:鬼の襲撃数を年間でゼロにする

定性指標:村人たちが市場を再開する

目標:鬼の襲撃数を年間でゼロにするにし、村人たちが市場を再開して、村人が安心して暮らせる状態

課題:鬼が襲撃してくる

施策:鬼の退治

鬼退治のために協力者を募り、チームを編成する。

鬼の居場所を特定するための調査を行い、効率的に退治する計画を立てる。

鬼の脅威が減少した後、市場を再開するために必要な資金や物資を計画する。

まず、現状と理想の状態を確認することが大切です。このとき、目標と施策がどのようにつながっているかを意識する必要があります。目標を立てる際には、上位の目標や施策を基盤とし、それに基づいて考えることが重要です。そのため、上位の目標や施策が前提としている状況を正しく理解し、その流れに沿った内容で目標を立てることが求められます。

次に、現状が理想の状態になるためにどのような障害があるかを具体的に考えます。このとき、表面的な問題だけを見るのではなく、その背後にある原因を探ることが重要です。たとえば、桃太郎の例では、「鬼が村を襲う」という事実を課題として捉えるだけでなく、「鬼はなぜ村を襲うのか」「村人がなぜ鬼に抵抗できないのか」という根本的な理由を分析します。こうした原因を詳しく考えることで、一時的な解決ではなく、本質的な解決策を見つけることが可能になります。

その後、課題を解決するための具体的な行動を計画します。この段階では、曖昧な考えではなく、すぐに実行できるような明確な内容にすることが重要です。また、その行動が本当に課題を解決できるかどうかを確認することも必要です。これには、課題を深く理解し、最も効果的な方法を検討することが欠かせません。

課題を正確に捉えることによって、解決のための行動がより効果的で実現可能なものになります。課題の理解が不十分であれば、どれだけ努力をしても理想の状態に近づくのは難しいでしょう。そのため、課題を丁寧に考える時間を確保し、内容を整理することが成功への鍵となります。このプロセスをしっかりと踏むことで、理想の実現に向けた取り組みが確実なものになるのです。

まとめ

目標を設定するためには、まず現状を正しく理解し、それに続いて理想の状態を具体的に思い描くことが重要です。そして、現状と理想の間にある差を明らかにし、その差を埋めるために解決すべき課題を特定します。次に、その課題を解決するための具体的な行動(施策)を計画し、実行することで目標に近づけます。

目標設定のプロセスでは、現状、理想、指標、課題、施策の各要素が互いに深く結びついています。一つひとつを丁寧に考え、それらをつなげていくことで、目標はより具体的で実現可能なものとなります。また、施策を「なぜ行うのか」という理由や、目標を「どのように達成するのか」という方法を明確にし、上位の目標や施策との連続性を意識することが大切です。

目標を設定することは、単なる作業ではなく、自分の成長や仕事の成果を引き出すための重要なステップです。この文章が、目標を立てる際にお役に立つことを願っています。