ずっと気になっていて、ようやく読めました。大切にしたい、しなければならないものに出会った感覚があります。まとめることもなく、読後に感じたことを綴ってみよう。語るように。

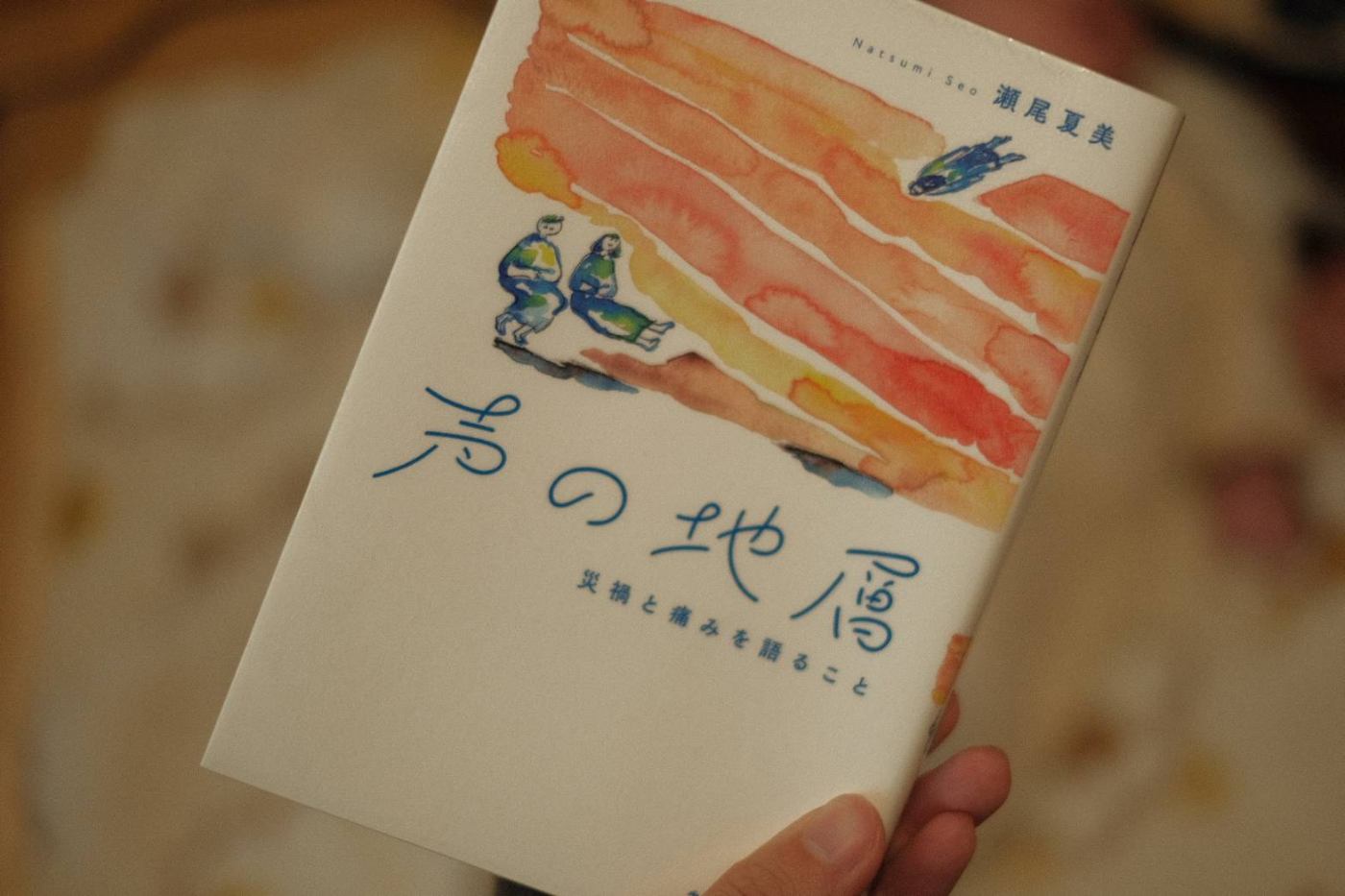

災禍・痛みの語りを聞く活動をしている人の本を読む。

数多の死や痛みを目の前にして、または、記憶にないけれどたしかに足元にして、彼ら彼女らは生きている。

いのちの有限性、世界の脆さ。その儚さを、視界の色が失われるほどにその身に浴びたのに、それでも足や手を動かしている。

この“それでも“は、なんなのだろう。

ふいに、我が子が生まれるまでのことを読み直したくなり、記録用に書いた記事を開く。

あのとき、僕を貫いたものを思い出し、ひとしれず泣く。

そうだった。あの日々で感じたいのちの流れは、僕にも“それでも“をもたらしてくれた。

いつか死ぬのに、なんで生きるんだろう。そう悩み続けていた自分が、「それでも生きていこう」と心から思った、はじめての日々。

仮に、妻が、我が子が、目の前で動かない存在になったなら。僕は、“それでも“を選ぶ自信がない。選べないと思う。

災害や戦争などでは、死の匂いが濃く立ちこめるはずだ。

その現場の報せを見聞きすると、当事者じゃないのに、心が遠くをさまよう。不謹慎かもしれないけれど、それが少し心地よいときがある。

でも、それは匂いが薄まっているからに過ぎない。薄まった死の匂いは、むしろ恍惚を呼び起こす。

じゃあ、濃い死の匂いは?それが目の前に湧いたきたとき、僕はどうなる?

よくよく考えると、災禍のもとじゃなくても、僕のいのちは死によって成り立っている。

何千年ものあいだ、先祖と呼ばれる人の死が積み重なって、その頂上に僕がいる。そして、いつかは僕の上に我が子が立つのだろう。

死や痛みは乗り越えるものなのだろうか。それとも、一緒に生きるものなのだろうか。

濃い死の匂いを身体に取り込んだ存在は、なんで“それでも“と生を選べるのだろう。もちろん、選べなかった存在もいるだろう。そこに優劣はないだろう。

いのち。命ではなく、流れとしての“いのち”。血の繋がりとかではなく、世界にひたすら流れているもの。

「いのちの有限性を抱きしめて、その儚さに打ちひしがれながら、それでも足を進める」の“それでも“にこそ、生が宿るのではないか。

それでも、だけが正しいわけじゃない。だからこそ、その正体を探らないといけない気がする。

なんで、平気な顔をしてそこにある世界を、当たり前のものとして通り過ぎてしまうのだろう。

強烈な匂いに出会わずとも、いのちの有限性は抱きしめられないのか。きっと、どんな日常にも死の匂いはある。死が積み重なった世界なのだから。

死を想えば生が輝く、なんてものではない。輝くのなら、それを掴み取るのなんて簡単だ。

僕は、死を想えば想うほど、生は霞んでいく感覚があった。だから、想わないようにしてきた。

たった数秒で塵のように消え得る存在を、軽んじてしまうのが怖くて。

でも、死を想わない生には、大事ななにかが欠けていて。尊さではなく、もっと宇宙的なもの。自己に還元できないなにか。

いのちは、生と死で成り立つ。いままでの僕の生は、いのちではないのかもしれない。

さまざまな人の語りは、いのちを継いでいく営み。間接的だけれど、この本からその語りを受け継いだ。受け継いでしまった気がする。

いのちの流れを絶やさないため、僕はどう参与できるだろうか。