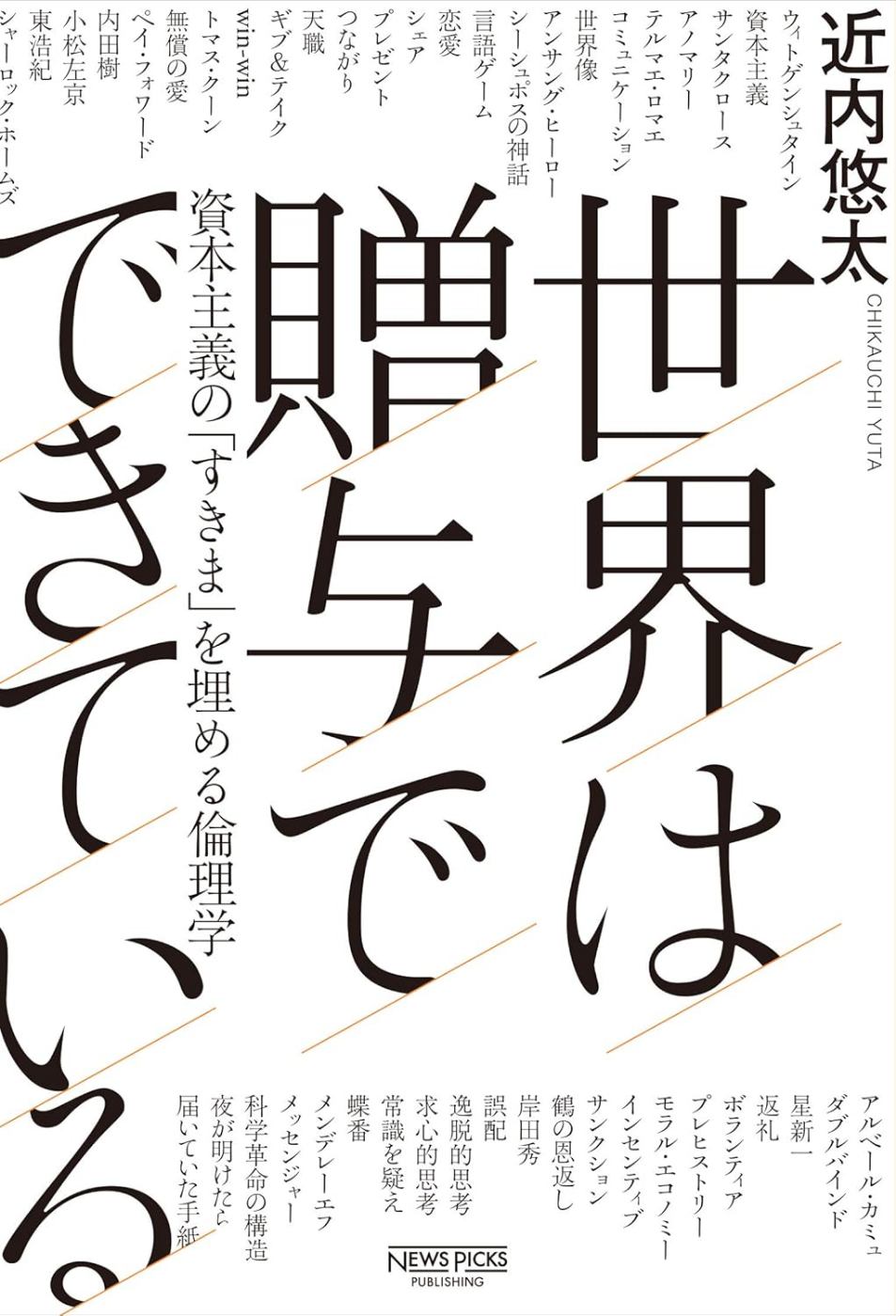

近内悠太さんの『世界は贈与でできている』を読んだ。

「受け取るとはどういうことか」について書かれた本。著者の最新刊『利他・ケア・傷の倫理学』では「与える」ことについて語られており、前編にあたるこちらも読みたくなった。

贈与の負の側面について書かれている章がよかった。

贈りものを受け取るということは、負い目を感じることでもある。お返しをすることでその負い目を消すことができるが、それができないと、負い目を抱えたまま、関係性を続けていくことになる。

僕らは何かをもらったら、お返しをしないままでいるとどこか落ち着かない気持ちになります。

贈与は、差出人の意図にかかわらず、受取人に一方的な負い目を与える。

そして、その負い目がふたたび贈与を引き起こす。

ここまではいい。

しかし、もし、こちらにお返しをする心づもりが無かったり、返礼をする用意や準備ができていなかったり、あるいは返札が原理的に不可能な場合、僕らはどうなるのでしょうか。

善意や好意を押しつけられると、僕らは呪いにかかる。

もちろん、その逆で、こちらから善意を押しつけてしまうと、相手をその関係性に縛りつけてしまう。

—『世界は贈与でできている』近内悠太 著

だから、本当に贈りものをしたいと思ったら、相手に負い目を感じさせないように、相手に気づかれないように、こっそりやらないといけない。むずい。

受け取ってしまったけれど、返すことができない人はどうすればいいのか、という問いについては最終章で語られる。

贈与はそれが贈与であるならば、受け取ることそのものが、与えることになる。

差出人の「私は不当に受け取ってしまった」という負い目は、受け取ってもらうことで「この人に届けるためだった」という正当性に書きかえることができる。

与えられた人は、受け取ることで、与える人を救っている。受け取ってもらえたことそのものが報酬になっている。だから受け取るだけでいい。

ということだった。

宛先を持つという僥倖。宛先を持つことのできた偶然性。

贈与の受取人は、その存在自体が贈与の差出人に生命力を与える。

「私は何も与えることができない」「贈与のバトンをつなぐことができない」というのは、本人がそう思っているだけではないでしょうか。

宛先がなければ、手紙を書くことはできません。

そして僕らは手紙を書かずには生きていけません。

「宛先としてただそこに存在する」という贈与の次元があるのです。

僕らは、ただ存在するだけで他者に贈与することができる。

受け取っているということを自覚していなくても、その存在自体がそこを宛先とする差出人の存在を、強力に、全面的に肯定する。

—『世界は贈与でできている』近内悠太 著