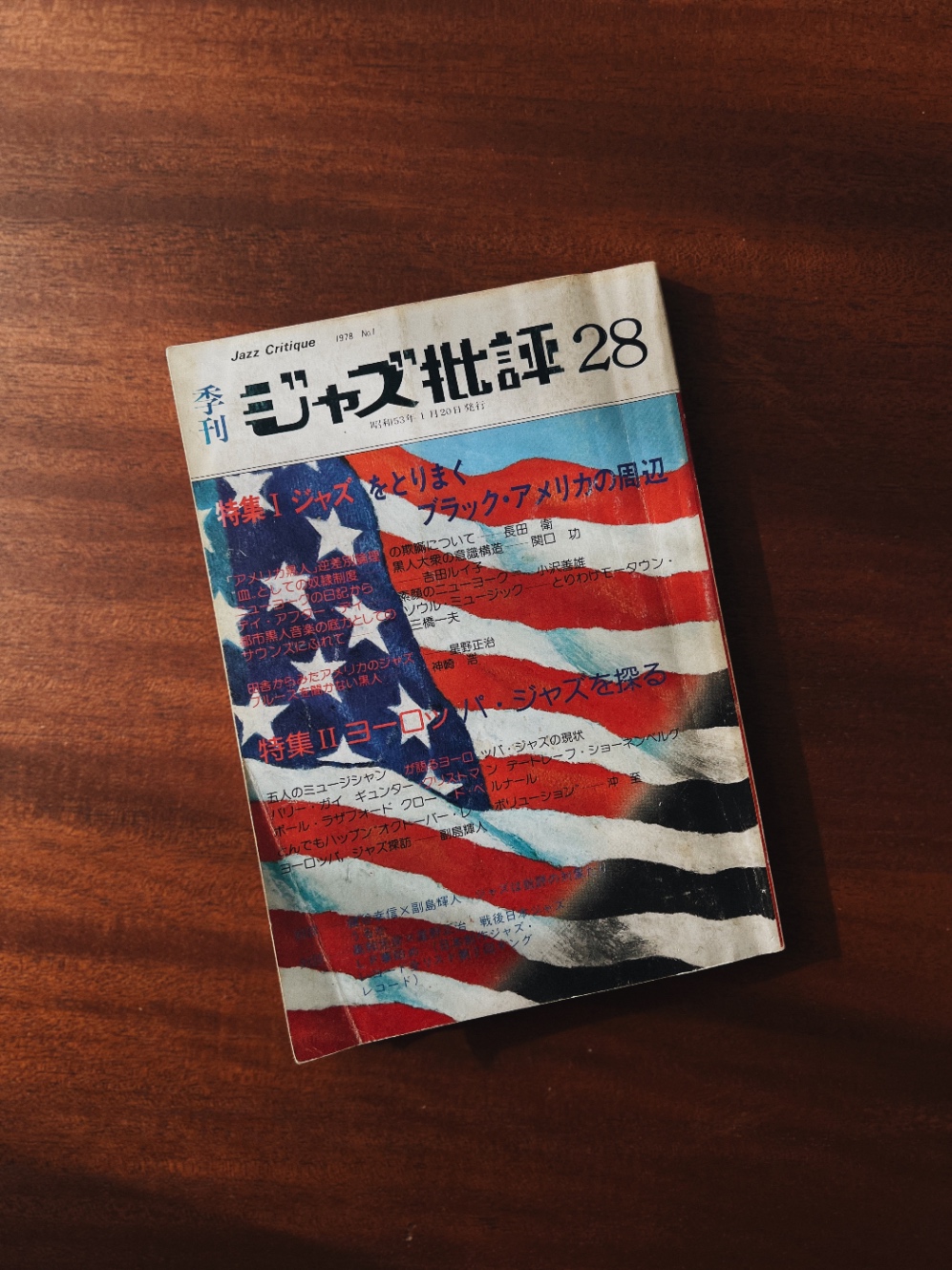

御茶ノ水にあるディスクユニオンの古本コーナーで、たまたま『季刊 ジャズ批評 28号』を見つけて買ってみた。現在も続くリスナー向けのジャズ専門誌だが僕の手元にあるのは1978年1月28日に出版された古い時代のものだ。

二つある特集のひとつには「ジャズをとりまくブラック・アメリカの周辺」と書かれている。この特集の冒頭に掲載されたジャーナリストの長田衛によるコラム「「アメリカ黒人」逆差別理論の欺瞞について:本誌27号久保田二郎氏の発言にふれて」は、現代アメリカの「ジャズ」を聴いている僕にとって今の関心にぴったりハマる内容だった。

コラムは遡ること1968年4月初旬。マーティン・ルーサー・キング牧師が暗殺された直後のブラック・パンサー党本拠地として知られるカリフォルニア州オークランドに取材のため何度か訪れたことがあるという長田本人の回顧からはじまる。

白人警官に襲撃射殺されたパンサー党の若手党員ボビー・ハットン(当時17歳)の追悼集会後、パンサー党本部で限られた記者のみが参加できる会見が開かれた。マルコムXの翻訳者として参加を認めてもらえた長田は、そこでハリウッド俳優マーロン・ブランドの会見を記録する。記者から質問されたブランドは会見でこのように大衆に語りかけた。「人種問題は白人の問題である。白人が何もしないでいることが反逆を用意する(以下略)」。この言葉に感銘を受けた長田は、これを鍵にして「逆差別」について論じていく。音楽専門誌でありながら音楽に関する話は一切登場しない。

そこで厳しく批判されているのが、前27号に掲載された相沢史郎と久保田二郎による対談「アメリカ黒人文化風土を語る」の久保田の発言だ。この対談は公民権から60年代ブラックパワーの流れを経て、一通り運動が沈静化した70年代後半に行われた。編集後記によると、この対談が掲載された後、賛否さまざまな反響を頂いたと書かれている。引用文だけで判断するのはアンフェアだが、長田が引用した箇所だけ読んでも相当なことが書かれている。45年以上も前の対談内容を今さら引っ張り出す意義はあまりないと思いながら久保田の発言を要約してみる。

◯ブラック・イズ・ビューティフル時代の黒人の主張は日本のウーマン・リブの理屈と似ている。「なんでもかんでも男が悪い」といった感じで虐げられた者の歴史みたいな理屈しかない。

◯自分たちを(差別語である「ニグロ」ではなく)アフリカ系アメリカ人と称してアフロヘアーをやり、アフリカ民族衣装をまとって、我々の先祖はアフリカだと言い始めたが、集団としての民族意識を築く力はなかった。根をおろすものがなかった。

◯家族構成、連帯、ルール、道徳を忘れてしまった原因が奴隷制度による被害であるという風にいうのは実は簡単。そもそも厳密な意味での故郷を持ったことがないのだから。

◯アフリカがルーツだったとしても、彼らは非常に原始的な生活をしていて町内もなかった。そもそも道徳律を持ったことがなく、奴隷として具体的な宗教=キリスト教による道徳律を植えつけられたかどうかというと、植えつけられていない。

◯黒人の親は自分のために我が子を優先的に犠牲する。どの民族でもシンプルな道徳律みたいなものがあるが黒人は持ったことがない。

久保田の発言にみられる、アフリカは原始的(プリミティブ)かつ文明を持ったことがないという見方、ルーツや文化は偽物で存在せず、暴力的で理性に欠けており、被害者意識に囚われていて、母や父は子をきちんと養わないという偏見は、古くから存在している「黒人」の否定的なイメージだ。このような「黒人」そのものに問題があるとする人種概念や、人種化された奴隷制にまつわる議論、人種隔離と人種統合の論争、劣位性を証明するために用いられたヒエラルキーや科学、公共へのアクセス、雇用問題などをひっくるめて「黒人問題」という。長田にとって、この「黒人問題」のあらゆる本質を見事に指摘したのがブランドの言葉だった。

最近、日本で出版されたキャスリン・T・ガインズの『アーレントと黒人問題』(原著は2014年に出版)も「黒人問題」を扱った書籍だ。近年、哲学者/政治理論家ハンナ・アーレントの思想にも黒人差別が存在していることが明らかにされており、僕は長田のコラムにこの本を重ねながら読んでいた。ガインズによると、ドイツ出身のユダヤ人としてナチ政権下で数多の迫害に遭った経験をもち、全体主義にレイシズムが果たした役割の重大性を指摘したことで知られるアーレントだが、黒人の立場や視点から思考することは終始できなかったという。

決してアーレントが「黒人問題」について詳しく知る立場にいなかったわけではく、アーレントはリチャード・ライトやジェイムズ・ボールドウィン、ラルフ・エリスンらと交流を持っていたし、自論に対する彼らからの批判やインタビューに応答する手紙も書いていた。

それでもハイスクールにおける人種隔離撤廃をユダヤ人の社会的同化というレンズを通して眺めてしまうアーレントの目には、黒人の親たちが社会的に成り上がるために我が子を犠牲にしているように映り、アフリカやアフリカ系アメリカ人に関する研究やスワヒリ語の導入の訴えは自分たちの(低い)学力水準に大学の基準を下げるために存在しえない科目を指導させようとする「明らかに有害で馬鹿げた要求」だと批判した。しかし、あらゆる学問が歴史的に「白人化」(ホワイト・ウォッシュ)されてきたことで、体系的に黒人知識人が排除されてきたという事実はアーレントの目に映らない。

そのうえ暴力の残忍さは思考を欠いたものでなく合理的なものであるとするアーレントの思想上「黒人によるレイシズム」によって白人コミュニティからの反発が起きることで白人の偏見が人種差別的イデオロギーへと化したとしても、それは理にかなっているという。それ以前に黒人学生たちは本格的な差別のイデオロギーに苦しめられてきたが、その光景がアーレントが見ている景色に映ることはなかった。このような見方がアーレントのなかで成立している要因は彼女にとって終始「黒人問題は黒人の問題であって、白人の問題ではない」からだとガインズは指摘している。ここでブランドの発言が重なってくる。

ハリウッド俳優かつ白人であるブランドはどんな思いで会見に臨み「黒人問題」を「黒人の問題」ではなく「白人の問題」であると喝破したのだろう。その時、彼の胸の内には何があったのか。僕には分からない。

長田がコラムを執筆している間、朝日新聞が「少数民族優遇は白人“逆差別”か」という見出しで白人青年が州立大学を相手に起こした裁判を報じたという。医学部に二年連続で入学願書を出したが結果的に連続不合格になった青年は、その理由は定員100人のうち16人を少数民族に割り当てるという特別枠の制度があるからだと同校を訴えた。本件について朝日新聞は「「自分は白人であるために“逆差別”された」というのが云い分だ」と書いた。結果は「平等に反し違憲」となった。

こうしたアメリカ本国の影響を受けて日本でも「逆差別論」が脚光を浴びるかもしれないと長田は警鐘を鳴らす。それから45年以上経った現在もアファーマティブアクションは多様性を押し付ける逆差別なのかどうかの議論が続いている。ドナルド・トランプは大統領に再選して実力主義を掲げ、DE&Iへ疑問を呈した。

人種化された奴隷制の歴史から人々が立ち上がり、それまでの隷属性に目覚め、非暴力の公民権から暴力を伴うブラックパワーによって破壊された精神と人間的尊厳の復権のために血を流し、ブラック・ナショナリズムや分離主義といった運動へ展開していく。ハイスクールやカレッジへの進学率や卒業率が向上、大企業への雇用も少しだけ上がった。黒人をはじめとする有色人の地位を若干向上させるにいたった。しかし、長田によると、このような背景が「近頃流行りのレトリック好きの論者の手にかかる」ことで「単純明快すぎるゆえに、さかさまにして、黒人の邪悪な側面を摘出し、独創的な見解を述べたつもり」になってしまうという。

久保田いわく、理屈に欠け、エスニシイティを築くまでに至らなかったといわれる「ブラック・イズ・ビューティフル」とは何だったのか。バルバドス出身の写真家クワメ・ブラスウェイトはこのムーブメントの普及に貢献した人物のひとりとされている。

1955年に雑誌「ジェット」に掲載された白人女性からの嘘の訴えによって白人集団からリンチに遭い惨殺されたシカゴ出身の黒人少年エメット・ティルの葬儀の写真を見たことで写真家を目指すことを決めたというブラスウェイトは、活動家で兄のエロムベ・ブラスとともに「アフリカン・ジャズ・アート・ソサエティ・アンド・スタジオ」(AJASS)を設立した。そして1962年1月28日にニューヨーク市ハーレム地区にあるナイトクラブのパープル・マナーで、画期的なファッションショー「Naturally ’62」を主催した。

その夜、ランウェイを歩いた女性たちは、ラゴスやナイロビからインスパイアされた服を身にまとい、大きくうねったイヤリングや太めのブレスレットを付け、アフロヘアを誇らしげに披露したという。マックス・ローチとアビー・リンカーンもショーに参加している。

さらにブラスウェイトは黒人女性のためのモデル・エージェンシー「グランダッサ・モデルズ」を設立した。この「グランダッサ」という言葉は、ドミニカ共和国出身で幼い頃にニューヨークに移住してから活動をはじめた活動家でブラック・ナショナリストのカルロス・A・クックスがアフリカを指して使っていた用語とされている。クックスは、マーカス・ガーヴェイの世界黒人開発協会アフリカ会連合に関与しており、黒人解放運動や汎アフリカ思想の指導者として、ガーヴェイと公民権運動をつなぐ存在といわれている。

ブラスウェイトによるハーレム地区の記録、ジャズのライブやショーのプロデュース、グランダッサのモデルを起用した撮影活動は「ブラック・イズ・ビューティフル」という新たな美学の普及に大きく貢献した。そのはじまりには、黒人大衆に潜在するディアスポラとしての意識に働きかけ、アフリカ起源を呼び起こそうとするガーヴェイの思想がクックスを経由して流れている。

近年、ニコラス・ペイトンはブラスウェイトの妻であり、グランダッサ・モデルのシコロ・ブラスウェイトのポートレートからインスパイアを受け、マーカス・ギルモアやブランディ・ヤンガーらとともに楽曲制作を行なっている。ダウンビートの記事によると世界的なパンデミックの最中からプロジェクトがスタートしており、2022年にスタジオライブの様子を撮影、2024年にはタイトルトラックが公開された。その前年にリリースされた『DRIP』(2023年)には別アレンジで先出し収録されている。

また、ブランディ・ヤンガーもインパルス・レコーズに移籍後リリースしたアルバム『Somewhere Different』(2021年)のなかで「ブラック・イズ・ビューティフル」にオマージュを捧げた「Beautiful Is Black」を収録している。

現代美術家のローナ・シンプソンは祖母が持っていたアフリカ系アメリカ人向けの時事雑誌「エボニー」に触発され、ビンテージの雑誌、教科書、美容広告の写真の断片を繋ぎ合わせたコラージュを制作した。女性たちを古代エジプトの王妃ネフェルティティのように構成してみせ、あるいは宇宙写真と組み合わせたり、女性たちの髪を水墨画のようなタッチでうねるようなスタイルに仕上げたりもする。これら作品は後に作品集『Lorna Simpson Collages』(2018年出版)としてまとめられた。

シンプソンのコラージュ作品を眺めていると、イターシャ・ウォマックが『アフロフューチャリズム:ブラック・カルチャーと未来の想像力』のなかで「SF、歴史小説、思弁小説、ファンタジー、アフリカ中心主義、マジックリアリズムといった要素を、非西洋的な思想と結びつける」思想と定義した「アフロフューチャリズム」が、その言葉が生まれる以前から「ブラック・イズ・ビューティフル」に内在していたことが感じられる。

コモンはこのシンプソンのコラージュ作品を『Black America Again』(2016年)のジャケットに使用している。アルバム収録曲の「Pyramid」が先行配信された際は、アートワークにシンプソンの「Older Queen」シリーズからツタンカーメン王の祖母であるティイ王妃の胸像写真をコラージュした作品を使用した。

愛知県常滑市で陶芸を学んで以来、日本と交流を続けている陶芸家のシアスター・ゲイツは「ブラック・イズ・ビューティフル」と日本の「民藝」をともに西欧中心の美の基準に抵抗した運動として相互影響させ、表現の可能性を追求する「Afro-Mingei」という新たな美学を打ち立てた。

また陶芸や彫刻に限らない作品制作を行うゲイツは2018年にバーゼル美術館で開催された「Black Madonna」(黒い聖母)展で「エボニー」と「ジェット」の刊行で知られるジョンソン・パブリッシング社から譲り受けた膨大なアーカイブを使用して同社のオフィス空間を再現したインスタレーション「Facsimile Cabinet of Women Origin Stories」を初公開し、アフリカ系アメリカ人女性像の構築にメディアやイメージが果たした役割を探った。

このジョンソン・パブリッシング社から譲り受けたアーカイブはゲイツが所有している文化施設ストーニー・アイランド・アーツ・バンクに収蔵されている。アーツ・バンクのコレクションにはその他にもシカゴ大学の美術史学科で教育や研究のための資料として使われていた六万枚のスライド、フランキー・ナックルズのレコード・コレクション、アメリカ各地から集められた「ニグロビリア」と呼ばれる黒人の人種的ステレオタイプを強調した工芸品が四千点が含まれる。

コリーヌ・ベイリー・レイは2017年にアーツ・バンクを訪れた際にゲイツのコレクションに突き動かされ、これまでのイメージを覆すビジュアルとサウンドを携えて前作から七年ぶりに『Black Rainbows』(2023年)をリリースした。アルバムに収録されているシングル「New York Transit Queen」のジャケット写真は、1954年に「エボニー」に掲載された「ミス・ニューヨーク・トランジット・コンテスト」の優勝者オードリー・スマルツのオマージュだという。

オレリア・ミシェルは『黒人と白人の世界史:「人種」はいかにつくられてきたか』の冒頭で、第二次世界大戦後にユネスコが反ユダヤ主義の反省から世界に向けて人種概念は科学的に無効だと宣言したエピソードを紹介している。しかし科学的に「人種」は存在しないと言われても、日々の僕たちの思考にはこの概念が執拗につきまとう。この社会的かつ政治的な人種概念は西欧が西インド(アメリカ大陸)を「発見」して以来、奴隷制によって発明されたとミシェルは指摘する。それによって「黒人」という虚構がつくられ、次いで「白人」という虚構が反射的につくられる。奴隷制度が廃止された後も支配の論拠として科学が用いられ、各地で叛乱が起きれば統治のために「人種」で分断が行われた。それに伴い、長きに渡り「黒」の劣位性を証明するために否定的/好意的問わず屈折した黒人像がつくられていく。

ブラックパワー運動から生まれ、ポップ・カルチャーを通して普及した「ブラック・イズ・ビューティフル」は、そうして歪められた像のなかで自分たちのルーツとの関係性を探究することによって、ナチュラルな「黒さ」(ブラックネス)を取り戻す創造的な活動として大衆の集合意識に働きかけることで広まったといえるのかもしれない。

あらゆる権力に奉仕する「人種」の概念は西欧の「白人」だけのものではなく、日本人も大日本帝国を形成する際に人種を利用したとミシェルは指摘している。イギリスは1899年の日英通商航海条約で日本人を「文明」化された国に属する国民、いわゆる「白人」として認めた。

僕たちもこの社会、学校、性の間、日々の日常なかで「自然」と想像する「日本人」に囚われている。人種問題は決して外の国の出来事ではなく、それがあまりに「自然」だから自分たちの目に映らないことがある。だからこそ長田はコラムの結末に「元々、私たち日本人は、自分たちが有色人であり、アジアの一員であることをそっちのけにして、”第三者の立場で”「黒人論」を平気で展開する性へきの持ち主であることをこの際強調しておきたい」と書いたのだろう。

たまたま購入した『季刊 ジャズ批評 28号』だったが長田のコラムで書かれていることは現在にも通じるテーマで興味深かった。前号に掲載された久保田の対談記事に対する強烈なアンサーであり、当時の日本でアメリカがどのように語られているのか、その片鱗を垣間見た気がした。

ちなみに長田のコラムは44ページ目から始まるが、24ページ目に掲載されている時評「久保田二郎氏の発言によせて」を書いた三橋一夫は、久保田が「言いにくいこと」をあえて発言したことで「日本の言論のバランスを正常に取り戻す一石を投じた」と評価し「確かに、アフリカでは、白人の暴虐さによって黒人文化が破壊された。だが、悲劇の原因は、すべて白人側だけなあったのだろうか」と疑問を呈し「アメリカの人種問題は黒人問題だけではない」と口を指す。

最後に、この時評の次のページは晶文社から出版された久保田二郎『ああパーティの夜はふけて』の広告ページが掲載されていることにも触れておこう。

【参考資料一覧】

※ジャズ批評社『季刊 ジャズ批評 28号』(1978年)

※キャスリン・T・ガインズ『アーレントと黒人問題』(2024年)

※ジョン・L・ルーリー/シェリー・A・ヒル『黒人ハイスクールの歴史社会学:アフリカ系アメリカ人の闘い 1940-1980』(206年)

※オレリア・ミシェル『黒人と白人の世界史:「人種」はいかにつくられてきたか』(2021年)

※ラウル・ペック『私はあなたのニグロではない』(2018年日本公開)

※The Photographer Behind the ‘Black is Beautiful’ Movement(AnOther)

※The Photos That Lifted Up the Black Is Beautiful Movement(New York Times)

※The photographer of the black is beautiful movement(The New Yorker)

※Carlos Cooks(Smithsonian's National Museum of African American History & Culture)

※Black nationalist pioneer, Carlos Cooks(Amsterdam News)

※The Evolution of Nicholas Payton(DOWNBEAT)

※Black is Beautiful Experience(RHYMSHOT)

※See Artist Lorna Simpson’s Celebration of Black Hair(THE CUT)

※Corinne Bailey Rae: Black Rainbows

※Theaster Gates on pivoting Black representation and the power of community action(HERO)

※Johnson Publishing Company: Image Power(Smithsonian's National Museum of African American History & Culture)