1年前、そこそこの反響をいただいた家庭用太陽光発電+蓄電池設置の具体的収支詳細記事。その続報・経過報告2年目です。

システムの設置費用、助成金、1年目の発電実績など詳細は上記記事をごらんいただくとして、ひとまず結論だけ抜き出しますと

システム設置費用から助成金を引いた実質手出し額は129.8万円

1年目の総回収額(発電による買電節約ぶん+売電収入)は約20万円

つまり6.5年程度で出資額を回収するペース

でした。

はてさて、それでは2年目です。おそらくみなさんの一番の気になりポイントは「経年劣化での発電効率悪化はどれくらいなのか?」ってところじゃないかなと思いますので、このあたりみっちり詳しく出しますよ!

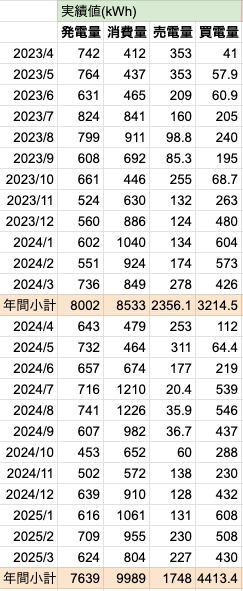

発電効率は経年でどれくらい下がるのか

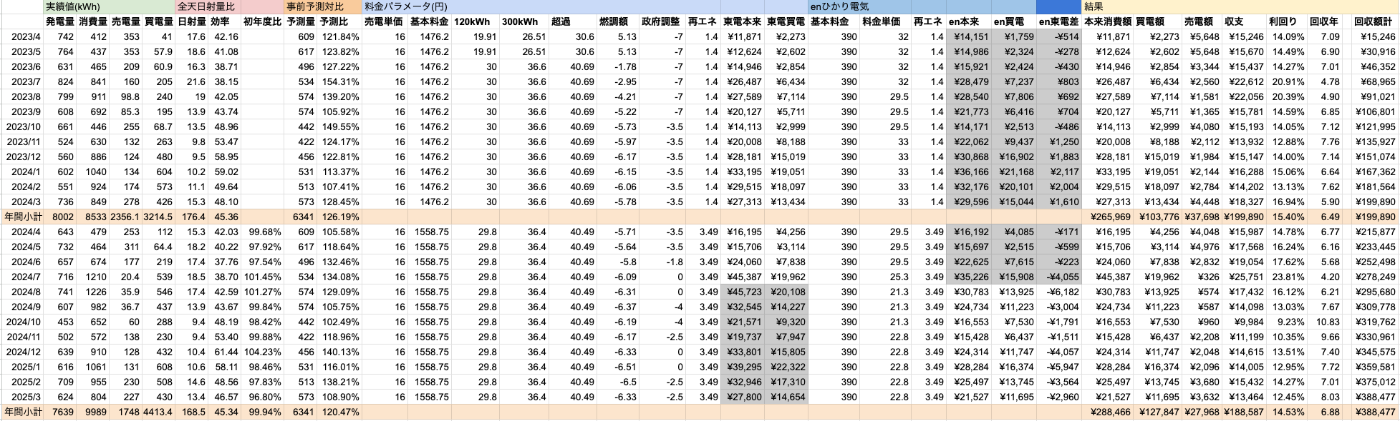

1年目〜2年目の発電実績がこちらです。…といっても何がどうなのかわからないですよね。1年目の発電実績(発電量)と数字を比較してみても、数字がけっこう上下していてピンときません。前年同月比で見てもすごい減ってるな!?って月もあれば増えてるな!?という月もあります。年間小計を見るとなんかやたら発電量が下がってるようにも見えますが…

これは当然ながら、太陽光発電の発電量は天候に左右されるから、なのですね。今年は去年より天気が悪かった。そりゃ発電量は下がります。

では、実際のパネルの劣化具合はどうやって判定すればいいかというと…

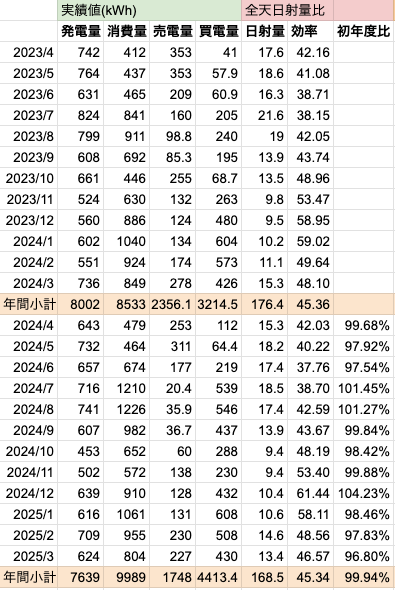

気象庁から東京都の全天日射量のデータを持ってきて、日射量との比で数値の変化を見てみたいとおもいます。該当の気象庁のデータはこちらで確認できます(リンクは東京都・2025年)

全天日射量はMJ/㎡と単位面積あたりのエネルギーで記録されているので、太陽光発電の効率を調べる指標を計算するベースとしては悪くないでしょう。もちろん気象庁の測定点と私の自宅との差などどうしても誤差はありますが。

というわけで表にしてみたのがこちらです。各月の発電実績(kWh)を全天日射量実績(MJ/㎡)で割ったものを発電効率とみなします(表の「効率」)。この数値は高ければ高いほど効率良く発電できていることになります。

発電効率は気温や太陽光の差し込む角度などに左右されますので、通年同じではありません。そこで、この「効率」の数値を前年同月比で比較することで発電効率の経年劣化具合や傾向がわかるのではないか、というのがこちらの表です。

こうして見てみると発電効率の2年目は、初年度比で97.5%〜104.2%といったところ。通年で99.94%。まあひょっとしたら劣化しているかもしれんが誤差も誤差、といったところでしょうか。

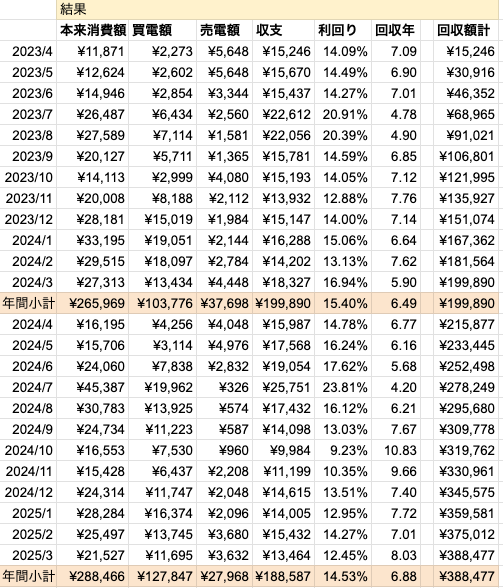

2年目の収支は

と、発電効率の状態がわかったところで次は2年目の収支です。

収支については、1年目とけっこう状況が変わっています。

政府による電気代の補助が削減傾向にある

オフィスのネットワークが使えなかった時期があり一時的にビルドサーバを私の自宅に避難させていたため、2024/6から2024/10の電気使用量が前年比爆増している

そのため電気代を抑えるために、2024/8から東京電力→enひかり電気に契約を変えた

という状況もあり、2024/6〜7月の間は(売電に回すよりも自家消費が増えるほうがおトクになるので)回収率が高くなっており、8月以降は自家消費ぶんの電気代が安くなったことにより(自家消費によって削減できる電気代も減るので)回収効率が若干下がっています。

でもまあ通年では6.5〜7年で回収できるペース、というのは変わっていないです。あ、相変わらず特にメンテナンスにはまだ1円も支出していません。

なお、enひかり電気は掲示されている価格以外に燃料費調整額がかからないのでほかの事業者と価格を比較するときには注意してください。ほかにも60Aまで基本料金が変わらないなど、実際に計算して比較してみると本当に安いのでおすすめです。使えるのは「enひかり」契約者のみですが、回線事業者としてのenひかりもかなりマニアックで面白いですよ。

2年目の結論

この太陽光発電収支表。趣味で毎月つけているわけですが燃料費調整額や政府調整も考慮し、「東京電力とenひかり電気の料金差」とかもあわせて見ているため実際はこんなクソデカスプレッドシートだったりします。わりと真面目に毎月集計・計算はしているので、3年目以降も報告していきますね。前回記事のはてブでは「今の太陽光発電は4年で20%出力が下がるから環境に悪い」とコメントされていたかたがいましたが、はたして4年で出力がどうなるか、おたのしみに😉